米国経済を迅速に正常化させた高圧経済政策、日本で導入を拒む政府と日銀のアコード

金融・財政政策のポリシーミックス

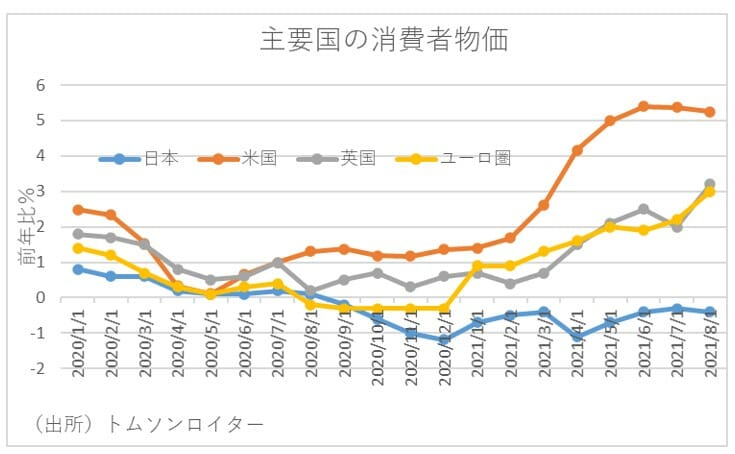

コロナショックの収束を目指してきたバイデン米政権下で、金融・財政政策のフル稼働が続いたことにより、米国経済は世界に先駆けて金融政策の正常化に向かいつつある。この背景には、イエレン財務長官、パウエルFRB議長とも高圧経済政策を意識してきたことがある。

そもそも高圧経済論とは、イエレン氏がFRB議長だった2016年に言及したものであり、潜在成長率を超える経済成長や完全雇用を下回る失業率といった経済の過熱状態をしばらく容認することで、格差問題の改善も含めて量・質ともに雇用の本格改善を目指すというものである。

潜在成長率の低下は長期の需要低迷

こうしたイエレン氏やパウエル氏が意識する高圧経済論の理論的支柱には、経済成長率と失業率の関係を示した「オークンの法則」で有名な経済学者であるオークン氏が1973年に執筆した論文がある。そしてこの論文では、高圧経済によって労働市場で弱い立場にある若年層や女性雇用に恩恵が及び、経済全体の生産性も高まることが示されている。

理屈としては、経済が過熱すれば企業は賃金上昇を抑制しながら人手不足の対応を余儀なくされ、結果として労働市場で立場の弱い若年層や女性の雇用機会が増え、スキルも磨かれる。そして、こうした高圧経済で労働市場を過熱状態に置けば、労働市場に参加していない人が市場に戻ることで労働参加率が上がり、より生産性の高い仕事への転職も増えることで経済成長が促されるということである。

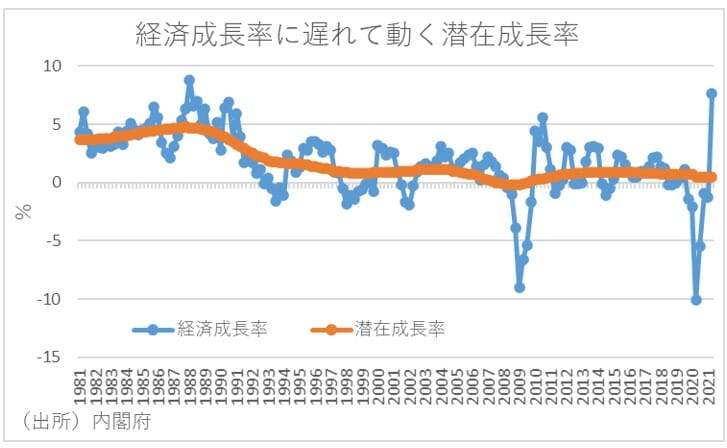

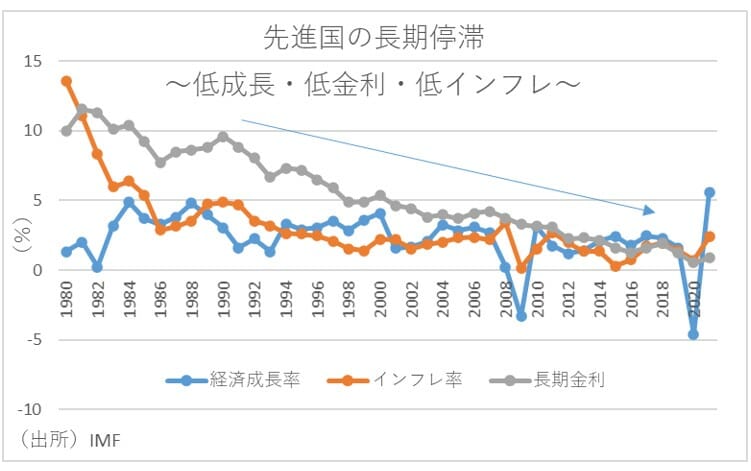

一方、サプライサイドへの影響に対する仮説に基づけば、リーマンショックやコロナショックなどの深刻な不況は失業者の人的資本の毀損等を通じて潜在成長率も低下させるとしており、これはサマーズ元財務長官らが唱えている「長期停滞論」とも親和性がある。となれば、高圧経済は潜在成長率も高めることになろう。

伝統的な成長会計に基づけば、一国の潜在成長率は潜在的な労働投入量と資本投入量と生産性の三要素によって規定され、短期的な需要の変化に左右されないとされる。しかし、バブル崩壊や金融危機などにより需要の低迷があまりにも長引くと、企業の設備投資の慎重化などにより供給力に悪影響を及ぼす。逆に強めの需要刺激が続けば、雇用の増加や賃金の改善に伴う企業収益の改善を通じて設備投資の回復を促す。そして、研究開発や新規創業等を通じて生産性も上向くことで、結果として労働+資本+生産性の潜在成長率も上向かせることになる。

実際、日本の経験に基づけば、潜在成長率は実際の経済成長率に遅れて連動していることがわかる。こうした見解に基づけば、高圧経済で潜在成長率も高まるのは当然の帰結といえよう。

なぜ今、高圧経済なのか

日本が典型であるが、これまでのマクロ経済の分析はサプライサイドに比重が置かれ、規制改革や構造改革などの成長戦略を通じ、競争力や生産性向上を図る政策が主流であった。しかし、この政策では十分な景気浮揚はならず、デフレリスクが依然として解消されていない。

そこで注目されているのが、海外で進んでいるマクロ経済政策の新たな見方である。マクロ経済政策の新たな見方では、単なる量的な景気刺激策ではなく、成長を促す分野や気候変動対策などへの効果的な財政支出による成長戦略が新たな経済・財政運営のルールである。このため、マクロ経済政策の新たな見方では、政府と中央銀行のバランスシートを連結した一体運営が重要とされており、金融政策の限界を念頭に低インフレ、低金利で金融政策の効果が低減する中、金融政策と財政政策を一体運営することで、財政政策の役割の重要性が示されている。

実際、コロナ禍による総需要の急減は低成長を恒久化する恐れがあり、サマーズ氏の長期停滞論でも「中立金利がマイナス下で金融政策が効果を発揮するには財政政策の裏付けが必要」と主張している。こうした中、金融・財政政策の協調によって総需要不足を解消し、高圧経済を実現することは、民間投資を促し、長期の成長を実現するためにも必要である。

また、コロナ対策やマイルドなインフレを実現するための財政支出の拡大は財政収支を悪化させるが、超低金利下ではそのコストは小さい。そして税制についても、格差の是正など多様化する中長期の社会・経済課題の解決に向けて改革に取り組む必要があるとしている。

こうしたマクロ経済政策の新たな見方が海外で生まれていることを受けて、経済産業省も「経済産業政策の新機軸」を打ち出している。これまでの産業政策は、相対的に政府の関与を狭める構造改革アプローチであった。しかし、中国のみならず欧米でも国民の生活と安全を確保すべく大規模な財政支出を伴う産業政策を展開しており、日本でも将来の社会・経済課題解決に向けて政府の関与を拡張すべきとしている。

日銀においても、高圧経済下では企業が省力化投資を進め、経済全体の生産性向上につながると黒田総裁が発言している。そして、気候変動対応投融資に対する資金供給制度創設の意向を表明し、実際にバックファイナンスをする新たな仕組みを公表している。

日本でうまくいくのか

しかし、日本において高圧経済政策の環境は今のところ整っていない。この理由として、デフレ脱却と持続的な経済成長の実現のための政府・日銀の政策連携についての共同声明の存在がある。また、足元でデフレギャップが22兆円も存在するなかでも、2025年度のプライマリーバランス黒字化目標が維持されていることも指摘できる。特に、政府・日本銀行の共同声明では、「政府は日本銀行との連携強化にあたり、財政運営に対する信認を確保する観点から、持続可能な財政構造を確立するための取り組みを着実に推進する」としている。

しかし、日本経済はまだ中立金利が大幅マイナスで金融政策のみでは緩和環境をつくれないという事態にある。こうした下で、どう政府と日銀の連携を強めることができるか。頼るべきは、インフレ率とGDPギャップの関係だろう。これまでのマクロ安定化政策では、財政政策よりも金融政策の機動性のほうが高いため、金融政策が優先される傾向にあった。しかし、長期停滞に陥り中立金利が大幅マイナスに陥っている中では、金融政策のみでは効果が出にくいことも事実である。

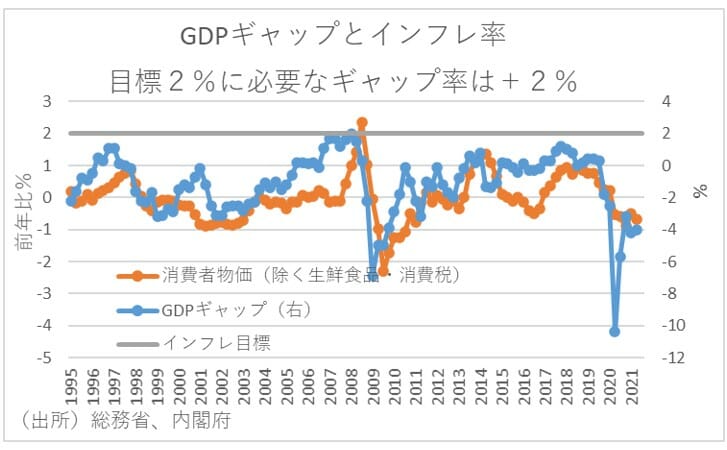

こうした中で、最もインフレ率に先行して連動するのが内閣府のGDPギャップだ。実際に、その関係を見ると、内閣府のGDPギャップに2四半期程度遅れてコアCPIインフレ率が連動しており、インフレ目標2%に達成するために必要なGDPギャップ率が+2%程度になることがわかる。

そして、政府と日銀がアコードを結んだアベノミクス下を振り返れば、大胆な金融緩和により極端な円高・株安が是正され、雇用者数が500万人以上増加するという大きな成果を上げた。しかし一方で拙速な消費増税などもあり、+2%のインフレ目標は達成できなかったといわれているが、実際にGDPギャップを見ると、インフレ目標+2%に到達する+2%の水準に到達していなかったことがわかる。

つまり、トータルで13兆円もの負担増となった2回の消費増税によりGDPギャップ率が+2%に到達できなかった可能性があることからすれば、仮にGDPギャップが+2%に到達するまで消費増税を先送りすることができれば、アベノミクス下でもインフレ目標+2%を達成した可能性があるといえる。

こうしたことからすれば、今後も日銀がインフレ目標+2%に向けて金融緩和を続けても、GDPギャップが+2%に到達する前に財政政策が引き締めに転じてしまうと、日本経済の正常化は困難となる。従って、日本で高圧経済政策が機能するには、政府と日銀が現在の財政規律を意識するアコードを見直し、内閣府のGDPギャップが+2%達成するまで財政規律目標を先送りすることが必要になるだろう。

(文=永濱利廣/第一生命経済研究所経済調査部首席エコノミスト)