中部電力、AIで電力データから高齢者の虚弱を検知→自治体に通知し介護予防に活用

●この記事のポイント

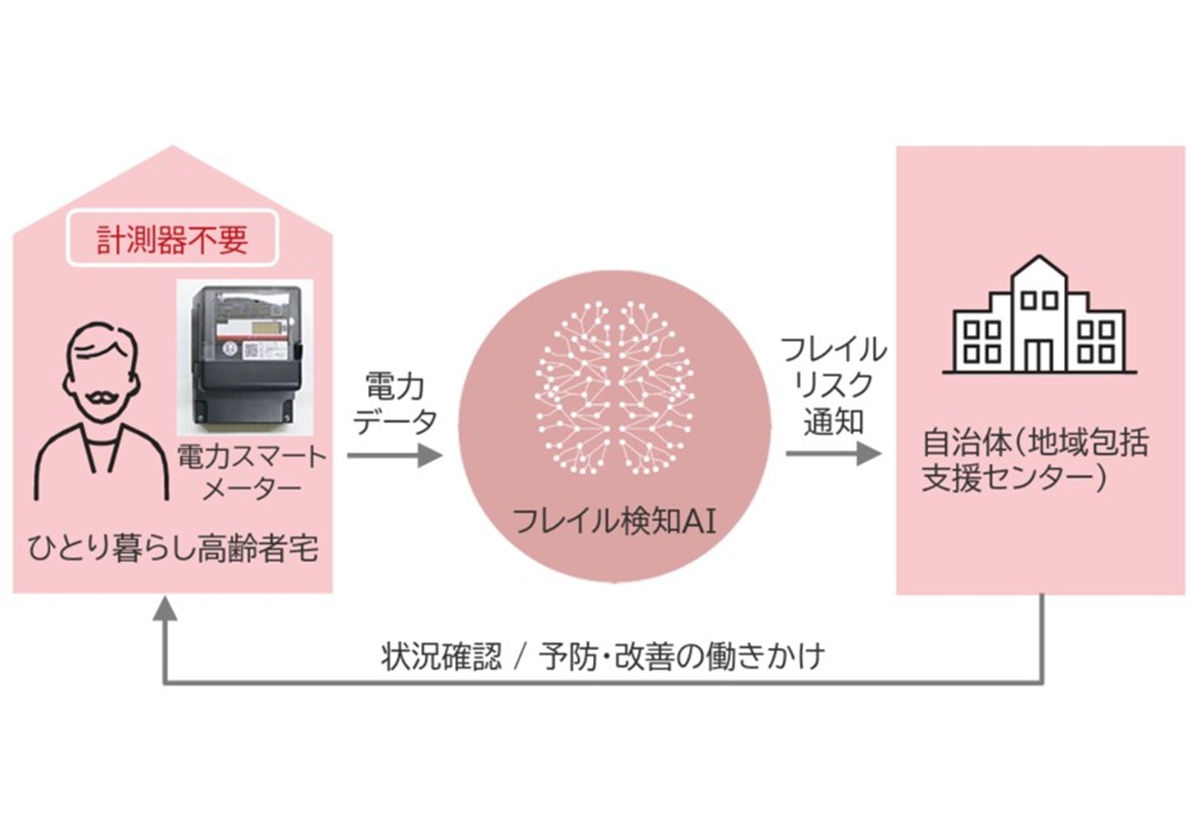

・中部電力は、電力スマートメーターの電力使用実績データから、AIを活用して居住者のフレイル(虚弱)を検知するサービスの提供を開始。

・自治体はフレイルリスクの通知を受けると、対象の高齢者宅などに状況確認や予防・改善の働きかけを行う。

・2025年度の導入する自治体数は、昨年度から倍増の見込み。30年度には200自治体での採用を目標に。

中部電力は、住居などに設置された電力スマートメーターの電力使用実績データから、AIを活用して居住者のフレイル(虚弱)を検知するサービス「eフレイルナビ」の提供を開始した。国内初となる自治体向けサービスであり、自治体はフレイルリスクの通知を受けると、対象の高齢者宅などに状況確認や予防・改善の働きかけを行う。自治体は限られた要員で効率的かつ早期にフレイルを発見して適切に介入することが求められているが、これまでの実証の結果、フレイルリスクの高い人を早期に発見し、自治体の介護予防事業における有効性も確認できたという。どのような内容・特徴のサービスなのか、また、導入した自治体ではどのような効果が生じているのか。中部電力に取材した。

●目次

eフレイルナビの仕組みはこうだ。住居などに設置されたスマートメーターで30分ごとの電気の使用量を計測し、AIを活用したコンピュータで分析。フレイル検知結果が自治体の職員に通知され、職員が声掛けなどを行う。これによりフレイルになった高齢者の早期発見につながる。フレイル検知AIは、電力データから外出時間・回数、起床・就寝・睡眠時間、活動量など、健常な人とフレイルな人の生活習慣に関するパターンを大量に学習。フレイルと推定した人の83%が実際にフレイルだという。

これまで三重県東員町や長野県松本市で実証を行い、ハイリスク者を早期に発見して予防・改善につながったり、従来リーチできなかった一人暮らしの高齢者の多くと継続的な接点ができたという。

高齢者の健康寿命の延伸にも寄与

中部電力は次のように説明する。

「高齢化が進み医療費や介護給付金の増加が社会課題となる中、自治体が限られた要員で効率的かつ早期にフレイルを発見して適切に介入できるよう、当社は、2023年4月から国内初の自治体向けフレイル検知サービス『eフレイルナビ』の提供を開始しております。eフレイルナビは、電力スマートメーターで計測した30分ごとの電気の使用量を、AIにより分析することでフレイルを検知し、自治体等に通知するサービスです。この通知結果をもとに、自治体職員から高齢者に対して日常生活の助言や集いの場への参加の呼びかけ等を行うことで適切な予防・改善を図るともに、高齢者の健康寿命の延伸にも寄与しております」

技術的にどのような仕組みで実現されているのか。

「電力使用量の特徴として、健康な一人暮らしの高齢者の場合、外出や家の中でも動きが活発なため、電気の使用量の変動が多くなる一方、フレイル状態の場合、掃除や洗濯をしなくなる、外出の頻度が減る、睡眠のリズムが崩れる等、電力使用量の変動の幅が小さくなる傾向があります。eフレイルナビのフレイル検知AIは、一人暮らしの高齢者が、30分ごとに使用する電気の量を分析して、『外出時間・回数』『起床・睡眠時間』『家事などの活動量(使用量の最大・最小)』といった生活パターンに関連する情報を抽出します。これらの情報に基づき、AIが学習した『フレイル』と『健康』のどちらの生活パターンに近いかを判別しております」(中部電力)

自治体として高齢者との日常的な接点を持つことが可能に

導入した自治体では、どのような効果が生じているのか。

「eフレイルナビの特長として以下の点が挙げられます。

・センサ類の設置が不要、居住者に負担がかかりません

・健康なうちから高齢者との継続的な接点づくりができます

・フレイルになった高齢者の早期発見が可能になります

導入いただいた自治体様からは以下のようなコメントを頂戴しています。

『従来の通いの場などでは参加が難しかった男性高齢者からも申し込みを頂いており、男女差なく受け入れて頂いている』

『フレイルリスク情報に基づいて訪問することで、通いの場への参加など行動変容を促すことができた』

『自治体として高齢者との日常的な接点を持つことができ、高齢者にとっても安心感につながっている』」

現時点での導入済みの自治体の数は、どれくらいなのか。

「2025年度は、新たに山形県遊佐町や鳥取県琴浦町等14自治体を加え、昨年度の13自治体(三重県東員町、長野県松本市等)から倍増の27自治体での採用を見込んでおります。2030年度には200自治体での採用を目標に取り組んでおります」

(文=BUSINESS JOURNAL編集部)