核融合バブル到来か…米国は1社あたり4200億円投資、日本は「FAST」構想で挑む

●この記事のポイント

・米国は「核融合エネルギー戦略2024」で国家規模の支援を開始、NRCによる商業炉規制策定で制度面も整備へ。

・技術的ハードルと資金格差が依然大きいものの、エネルギー覇権をめぐる新時代の主戦場として核融合が浮上している。

「夢のエネルギー」と呼ばれてきた核融合発電が、いよいよ実用化の入り口に立っている。

米国では2024年に「核融合エネルギー戦略2024(Fusion Energy Strategy 2024)」を策定し、国家プロジェクトとして民間投資を誘発する体制を整えた。政府は1社あたり最大4200億円規模の資金支援を検討しており、規制面でも商業化を見据えた法整備を急ぐ。米国原子力規制委員会(NRC)は、2027年末までに商業用核融合炉に適用される新たな安全基準を策定する方針を明らかにした。

NASA、アマゾン、グーグルなどの大手企業から人材が続々と流入し、「核融合バブル」という言葉すら聞かれるようになっている。果たして、米国主導のこの熱狂は本物なのか。そして日本は、このエネルギー覇権争いのなかでどこまで存在感を示せるのか。

●目次

米国が仕掛ける「核融合バブル」の構図

米国では、2022年にカリフォルニア州ローレンス・リバモア国立研究所(LLNL)が、世界で初めて「点火(Ignition)」に成功し、核融合の商用化へ大きな一歩を刻んだ。これを契機に、ベンチャー資金が一気に流れ込み、核融合スタートアップが次々に誕生している。

象徴的なのが、マサチューセッツ工科大学(MIT)発のコモンウェルス・フュージョン・システムズ(CFS)だ。同社は、超伝導磁石を用いたトカマク型炉の開発を進め、2023年にはシリーズBラウンドで約4200億円を調達。米国エネルギー省(DOE)はこれを「民間資本主導の核融合開発の成功モデル」と位置付けている。

その背後には、トランプ政権が再登場した場合に予想される「エネルギー自立回帰」の政策基調がある。共和党政権は化石燃料と同時に新型原子炉・核融合にも積極的で、再エネ偏重からのシフトを明言している。こうした政治的追い風を受け、米国内の核融合産業団体FIA(Fusion Industry Association)にはすでに150社以上が加盟。「2040年までに数千基の核融合発電所を建設する」という壮大な計画も公にされている。

しかし、熱狂の裏にはリスクもある。たとえば、英国や米国の試算では、実験炉1基の建設コストが約4兆円に達する可能性が指摘されている。そのため、現段階では採算性を確保するには程遠い。さらに、燃料であるトリチウムの供給や、プラズマの安定制御といった技術的課題も残る。

米シンクタンクのブルッキングス研究所は、「核融合ブームはドットコム期に似た構造を持つ」と指摘する。技術的進展よりも投資額が先行し、スタートアップが過剰評価されているというのだ。実際、業界関係者の間でも「2030年代後半〜40年代以降でなければ商用化は難しい」という冷静な見方が大勢を占める。

また、政権交代リスクも大きい。民主党政権では気候変動対策の文脈で核融合を支援する一方、トランプ政権では「戦略エネルギー」として扱う可能性がある。政策の方向性が変われば、資金の流れや法規制の整備も左右される――この不確実性が「バブル」と呼ばれる所以だ。

日本の「静かな快進撃」:京都フュージョニアリングとHelical Fusion

一方、日本では「静かな快進撃」が続いている。京都大学発の京都フュージョニアリング(Kyoto Fusioneering)は、プラズマを取り囲むブランケットや熱交換システムなど、「核融合炉の周辺技術」に強みを持つ。同社はすでに三菱商事、丸紅などから累計200億円超を調達し、商用化を見据えた設計段階に入っている。

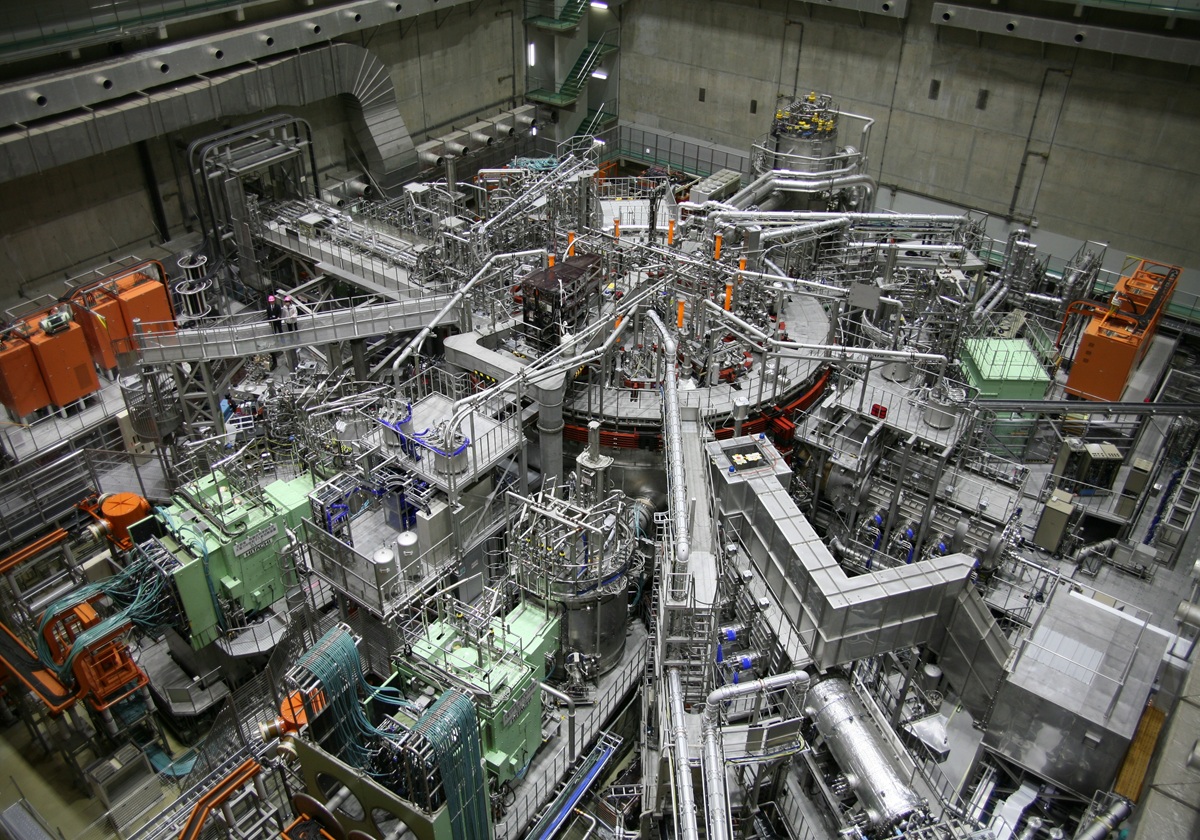

また、Helical Fusionは、核融合科学研究所(岐阜県土岐市)の20年以上にわたるヘリカル型研究の成果を引き継ぎ、2021年に設立された民間企業である。世界がトカマク型やレーザー型に注力するなか、同社は日本独自の「ヘリカル型(ステラレーター)」方式によって、安定性・保守性に優れた商用核融合炉の実現を目指している。民間主導の取り組みとしてエネルギー安全保障の観点からも注目され、国立研究機関の知見と産業界のエンジニアリング力を融合させながら、持続可能な発電技術の社会実装に挑んでいる。

BUSINESS JOURNAL編集部の取材に対し、「ヘリカル型はすでに科学的な段階を超え、工学フェーズに入っている」と強調し、「プラズマを1億度以上に加熱し、安定して維持することはすでに実証済み」と説明する。

商用化に向けて残る課題は、「いかに効率よく発電に結びつけるか、そして商用炉として経済性を持たせるか」だと語り、「日本のものづくりの強みが生きる領域に、ようやく核融合が到達しました」と胸を張る。

これらの企業は「国ではなく民間主導で核融合を推進する」新しい潮流の象徴といえる。

国家戦略「FAST」構想が示す方向性

2024年11月、日本でも大きな動きがあった。産業界と研究機関が連携して立ち上げた「核融合発電実証プロジェクト(FAST)」が始動したのだ。目的は、2035年までに実証炉を建設し、2040年頃の商用化を目指すこと。京都フュージョニアリングを中心に、大学・電力会社・重工メーカーが連携する。

京都フュージョニアリングはBUSINESS JOURNAL編集部の取材に対し、FASTについてこう説明する。

「京都フュージョニアリングの立ち位置では、商用炉への展開を早めるために各社が取り組んでいないプラズマ”以外”の領域の開発を加速している。プラズマのところは“速いスピードで実現するプレイヤーと組んで実現したい”と考えている。

一方で、FASTはこのプラズマと京都フュージョニアリングの領域をつなげるプロジェクトでもある。京都フュージョニアリングが技術開発に取り組む熱の取り出しから発電につなげるプロセスを組み合わせば、それが発電実証としては最速になるだろう。これが当社の考えるシナリオで、結果として2040年代にいわゆる商用炉まで持っていくことを目指したい。実現すれば、日本に産業を呼び込むことができ、国益にも貢献できると考えている」

エネルギー政策にも詳しい戦略コンサルタントの高野輝氏は、政府のエネルギー戦略について、こう分析する。

「高市早苗首相は経済安全保障担当相時代に、『エネルギーの自立は安全保障の柱。日本が核融合の知財と人材を握ることが国家戦略』と強調している。これは、トランプ再登場でエネルギー政策の地政学が再編される米国と呼応する形で、日本も独自の核融合ロードマップを描こうとする動きだ。

ただし、課題は資金調達。日本の民間投資は米国のようなスケールに達しておらず、1社あたり数十億円規模にとどまる。国主導の基盤整備を進める一方、民間セクターが『資本市場からの資金をいかに引き出すか』が商用化の成否を左右する」

さらに核融合の技術的・経済的課題については、次のように説明する。

「核融合は原理的にはクリーンであり、CO2を排出せず、放射性廃棄物も極めて少ない。しかし、エネルギー収支の観点からは、得られる出力が投入エネルギーを上回る段階(いわゆるブレークイーブン)を長時間維持することが最大の壁。加えて、装置の寿命、燃料の供給体制、トリチウムの管理、冷却システムの材料劣化といった課題も山積している。米CFSが目指す『SPARC』炉や日本の『HELIOS』構想でも、磁場閉じ込めの安定性が重要なテーマだ。

さらに、コスト競争力も問われる。仮に商用炉1基の建設費が数千億円に下がったとしても、再生可能エネルギーや小型モジュール炉(SMR)と競合できる価格水準にはまだ遠い。ゆえに、2030年代は「実証期」から「商業モデル確立期」への過渡期となる見通し」

「ポスト再エネ」時代の覇権争い

国際的には、米国・英国・中国・日本・韓国・フランスが核融合競争の中心だ。中国では政府主導で「人工太陽」計画を推進し、安徽省で稼働したEAST実験炉は100秒以上の連続核融合反応を達成。韓国も2030年代に民間主導の核融合炉建設を計画している。

つまり、再エネをめぐる競争が一段落し、次なる覇権争いの舞台が「核融合」へと移りつつある。ただし、エネルギー政策は政治・外交・安全保障が密接に絡む領域だ。たとえば、ウクライナ戦争以降、エネルギー自立=安全保障という認識が世界的に共有された。

この流れのなかで、核融合技術の国産化は「次世代の防衛インフラ」としての意味も帯びつつある。

結論から言えば、技術力では日本は世界トップクラスにある。京都大学・名古屋大学・原子力機構などが半世紀にわたり蓄積してきた研究成果は、欧米の民間ベンチャーが模倣する対象になっている。実際、ITER(国際熱核融合実験炉)プロジェクトの主要部材や制御システムは日本企業が手掛けている。

しかし、最大の弱点は「スケールアップ資金」と「人材流動性」だ。米国ではNASAやグーグル出身のエンジニアがスタートアップに合流するが、日本では大学と企業の人材の壁が依然として厚い。経産省が進める「人材リスキリング支援」や「大学発スタートアップ育成枠」が、このギャップを埋める鍵になるだろう。

核融合が実用化すれば、エネルギーコストが劇的に低下し、国際経済の構造が根底から変わる。石油、天然ガス、ウランといったエネルギー資源の地政学的価値が相対的に下がり、「資源国」と「非資源国」の関係は逆転する。

それは同時に、「エネルギーが無限に近い社会」という、人類史上初の資本主義再設計を意味する。

その未来を見据えて、米国は巨額の国家投資を行い、日本は「技術で勝負する」戦略を描く。バブルと冷静の狭間で揺れ動く核融合産業は、いままさに「産業革命以来最大の転換点」を迎えている。

(文=BUSINESS JOURNAL編集部)