新型コロナウイルスの感染拡大を受け、安倍晋三首相は7日、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき緊急事態宣言を発令した。

すでに7~8月に開催される予定だった東京五輪・パラリンピックの延期が決定しているが、産業界では五輪後に景気が後退するという見方が強かった。いわゆる「ポスト2020問題」だ。経済産業省が「2025年の崖」でIT投資の拡充を訴えたのは、景気の落ち込みを少しでも抑制しようという狙いもあった。

企業の新規投資は間違いなく縮小する。これまでのケースから類推すると、従業員の解雇と外注費の圧縮が先行するのだが、1990年〜92年秋のバブル経済崩壊、2008年秋のリーマンショックのときとは状況が違う。詳細は省くが、派遣社員などの非正規雇用社員として働く就労者の数は当時と比べものにならないほど増えているし、社会における派遣業の位置付けも変わっている。

非正規雇用社員がいなければ、企業は回らない。すでに雑巾を絞れるだけ絞っているので、これ以上、人を減らすことは難しい。リーマンショックで登録型人材派遣会社は強烈なパンチを受け、その後の業界再編でパソナを軸とする構造に転換した。いつの間にか登録型人材派遣会社が発注元のコア・プロセスを握っているので、不況に強い体質に転換しているのだ。

となると、削減できるのはIT予算ということになってくる。

投資どころじゃない IT予算は何割減るか

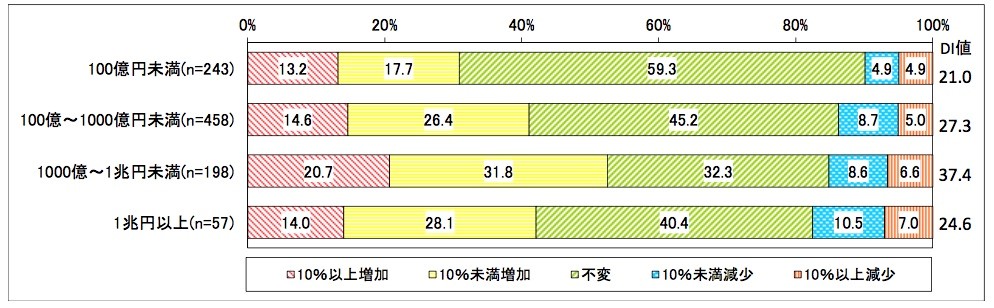

日本情報システム・ユーザー協会が公表した「企業IT動向調査2020」によると、全体を牽引する売上高1兆円以上の超大手企業57社の2020年度IT予算の見通しは、「2019年度より10%以上増加」が14.0%、「10%未満増加」が28.1%、「変わらない(不変)」が40.4%、「10%未満減少」が10.5%、「10%以上減少」が7.0%だった(下図)。

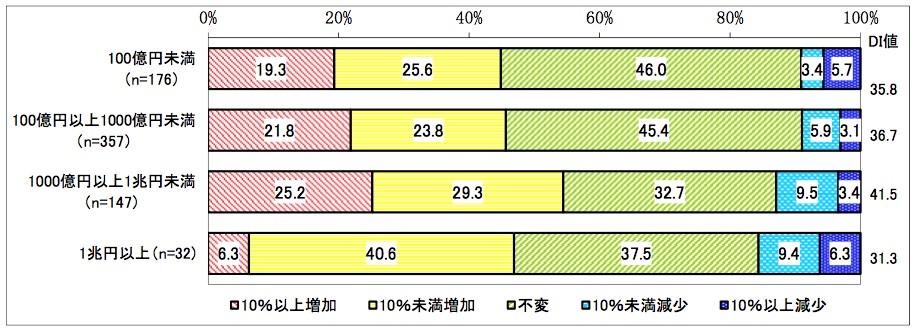

42.1%の企業のIT部門が「予算が増える」 と回答しているのは頼もしい限りだ。しかし手放しで喜んでいいわけではない。19年度のIT予算見通し(下図)と比べると、「増加」は46.9%から42.1%に8.8ポイント下落し、「減少」は15.7%から17.5%に1.8ポイント上昇している。また、「増加」の割合から「減少」の割合を引いたDI値は、19年度の31.2から24.6と6.6ポイント下がっている。

IT予算にはIT部門の人件費、ITシステムを維持するためのリース代金や通信回線料、運用管理のための人件費や改修費、外注費など「守りのIT予算」が大きなウエイトを占めている。これまでと大きな変化がないとすれば、全予算の8割は「守り」に使われている。別の見方をすると、新規分野の開拓や新商品・サービスの開発、あるいは「働き方改革」「ダイバーシティ」「男女平等参画」といった企業価値向上につながる「攻めのIT予算」は2割程度だ。本来はここを拡充しなければならないのだが、景気後退=事業縮退となれば、まずはこの領域のプロジェクトがストップする。

急激な景気後退で企業経営者が考えることは、生産調整と在庫・人件費の圧縮だ。「いまこそ新規事業を」「だからこそデジタル化を」とは考えない。デジタル化を進める前に足元を固めるというのは常識的なところだ。

単純に考えると、2020年度のIT予算は19年度に対して2割前後減ってもおかしくない。新年度予算の執行は6月以後というケースが多いので、その影響が出るのは秋口以後、IT系は通例、さらに3カ月から半年遅くなる。

過去の例から類推するとSESで最大20万人超が余剰

1990年に散発的な兆候が見られ、1992年秋に顕在化したバブル経済の崩壊は93年春に日本経済全体に波及した。IT領域では新規開発プロジェクトの中止・中断が相次いだ。当時はメインフレームが全盛、一部にWindows系PC(MS-DOS/Windows3.1)やUNIXワークステーション/サーバーを利用した分散協調型システムが普及しつつある状況だった。専門誌にはマイクロ・メインフレーム・リンク(MML)、クライアント・サーバー・システム(CSS)といったバズワードが躍っていた。

受託系ITベンダーの主戦場は、もちろんメインフレーム領域だ。80年代の後半に始まった都市銀行の第3次オンライン・システム構築、証券業界の情報系列競争(3つのサイ<国際、国債、業際>対応)が一段落つき、他産業で基幹業務システムの再構築が本格化していた。

このため当時の受託系ITベンダーはどこでも人手不足だった。大量の新人を抱え込んだところを、プロジェクトの中止・中断が直撃した。ピークだった91年、「情報サービス産業」の事業所数は約7000、就業者数は約49.3万人だったが、4年後の95年には5800事業所、40.7万人に縮小している(経産省「特定サービス産業実態調査」)。雇用調整助成金とつなぎ融資でしのいだが、それでも差し引き1200事業所、8.6万人が業界から消えたことになる。

消えた事業所は必ずしも倒産を意味しない。というと、M&Aが進展したのか、と考える向きもあるだろうが、残念ながらまったく違う。登記はそのままに事務所を閉鎖・休眠したケースが多かったのだ。「特定サービス産業実態調査」に回答しなかっただけということもあったろう。当時、取材の帰りがけに立ち寄ったらドアに鍵がかかっていた、もぬけの殻だったという会社をいくつも知っている。

消えた要員のうち、技術力があったり、上昇指向が強い人たちは、常駐していたユーザー企業に就職したり、折から勃興しつつあったインターネット系サービス会社や旧来からのパソコン用ソフトメーカーに転籍した。なかには故郷に戻って家業のかたわら、地元企業のITサポーターになった人もいる。ITコーディネーターというわけだ。

しかし「頭数」だった要員は、残念ながら残存が許されなかった。飲食業や製造業の「人手」として転職するほかなかった。今回のコロナショックはどうかといえば、受託系ITサービス業における多重下請け構造を考えると、IT要員派遣業(いわゆるSES)では10万人以上、場合によっては20万人以上の余剰人員が出る。

興味深いのは1人当たり売上高の上昇

これもバブル経済崩壊時の統計だが、興味深いのは1人当たり売上高が上昇していることだ。4年間で事業所と就業者がそれぞれ17%減少し、売上高が91年の7.1兆円から6.3兆円に11%縮減しているのだが、1人当たり売上高は1459万円から1562万円に7.1%増加している。

その背景を考えると、次のようなことが浮かび上がる。

(1)事業所が減少したため、多重下請け構造の階層が一部で短絡化した。

(2)一定の技術力と就業モラルを持つ要員が残存したため生産性が上がった。

(3)経費の見直しが進み、手続きが簡素化した。

昨今の受託系ITサービス業は、一部を除けばオール派遣業化して久しい。SIはそもそも「システム・インテグレーション=単純な請け負いでなく、ユーザーのITを全面的に請け負い、継続的な提案を通じてユーザーの事業拡大に資する」が定義だったはずなのに、現在は「ユーザー(ないし元請け)に言われるがままにシステムをつくり、余計なことは一切しない」が実態だ。

ましてSESとなると、システム・エンジニアリング・サービスとは名ばかりで、工学的アプローチやサービス・デザインといった概念はなく、実態は「コードを記述できる要員(コーダー)の派遣」、悪くいえば「IT土方」のまま放置してきたのではないか。それを「請け負い」「部分受託」と言い換え、派遣常駐を「出向」という言葉で誤魔化してきた。

新型コロナウイルスの感染拡大は、ユーザー企業にテレワーク(在宅勤務)、すなわち働き方改革とデジタル化を迫る。端午の節句のころ、太平の眠りから覚まされた受託系ITサービス業が大慌てで甲冑・槍刀を探し回ることにならないといいのだが。

(文=佃均/フリーライター)