謹厳実直にして頑固、それでいてひどく面倒見の良い人だった。

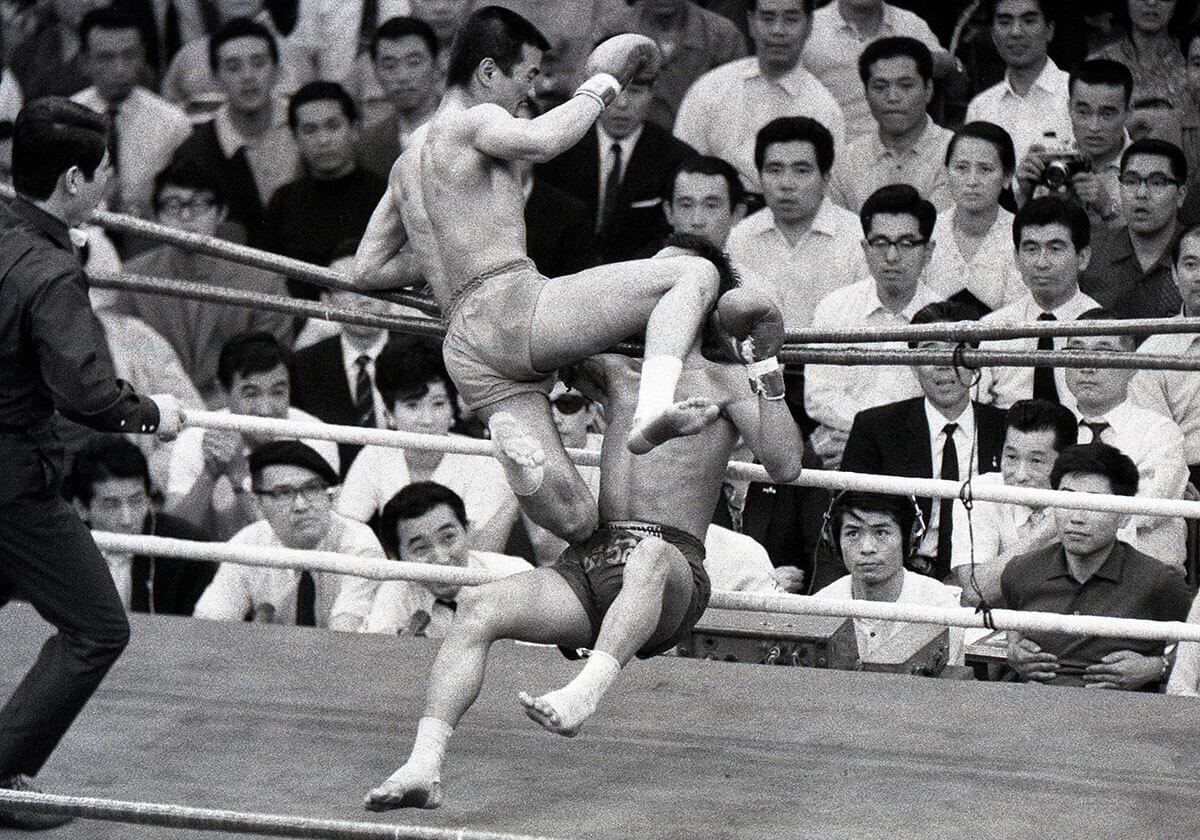

3月26日、肺がんのため78歳で死去した“キックの鬼”沢村忠さんである。沢村さんは、1970年代に空前絶後のキックボクシングブームをつくった元東洋ライト級王者。必殺技「真空飛び膝蹴り」でKOの山を築き、TBSがゴールデンタイムに全国25局ネットで中継した彼のファイトは、視聴率20%を軽々と超え、最高で34%に達した。

その過程で、沢村さんの半生を描いた劇画『キックの鬼』が子どもたちの人気を独占し、1973年にはプロ野球3冠王の王貞治を抑え、日本プロスポーツ大賞が沢村さんに贈られた。

公式の通算戦績は232勝(228KO)5敗4分け。地方興行などの非公式試合を含めると、500試合以上は闘ってきたとも言われている。

1977年10月、満身創痍のまま11年間の現役生活にピリオドを打ち、引退。ここから、彼は忽然と姿を消す。ドランカー症状による廃人説、ヤクザの用心棒説、借金からの逃亡説、そして死亡説……。こうした根も葉もない噂が飛び交い、マスメディアの多くがその行方を捜し、当時駆け出しライターにすぎなかった私もその一人だった。

だが、すべての臆測は見事なまでに打ち砕かれた。

初対面で起きたハプニング

私が丸2年もの歳月をかけて、ようやく沢村さんの居場所を突き止めたのは、1986年12月。引退から9年後のことである。その夜、私はカメラマンと一緒に、寒さに震えながら都内のとあるマンションの駐車場にいた。このとき、カメラマンが発した言葉に29歳だった私が少しムキになって応答したのも、私たち当時のマスメディアが沢村さんをめぐる臆測に、いかに翻弄されていたかを物語っている。

「いっそのこと、写真だけ撮って逃げちゃおうか」

「やめてくださいよ。逃げたら話を聞けないじゃないですか」

「だって蹴られるかもしれないぞ」

「蹴られたっていいですよ」

「どうなっても、知らないからな」

このやりとりからややあって、駐車場の向こうに車のヘッドライトが見えてきた。その煌々とした光が、私たちに近づいてくる。外国車だった。それが私たちのすぐ近くに止まると、ヘッドライトが消え、一人の男が降りてきた。

外灯の淡い光が、その姿を映し出した。ジーパンにジャンパー、ゴム靴という質素な出で立ち。かつてのスポーツ刈りは長髪になり、軽いウェーブがかけられていた。口髭はあったが、表情に鋭利な色はない。エンジンオイルの匂いが、かすかに鼻をついた。

「沢村さんですか?」

私は名刺を差し出した。それから、彼から視線を反らすことなく、取材の趣旨を説明した。

沢村さんも黙って、私を見ていた。そして、数秒の間を置くと、

「レストランにでも行きましょうか。車に乗ってください」

そうポツンと口にした。

沢村さんとの出会いだったが、このときのちょっとしたハプニングを、今でも私は思い出すことがある。沢村さんの愛車でレストランに向かう途中、わずか右前方にいた車が、ウインカーを上げずに突然車線を変更したため、沢村さんの車と接触してしまったのだ。

制限速度も遵守していた沢村さんには、まったく非がない。それでも、沢村さんは「双方の不注意」として示談手続きの書類をその場で作成した。

収まらないのは、私だった。相手ドライバーの不注意に憤り、さかんに悪態をついた。その私を穏やかに制しながら、沢村さんがソッと耳打ちしてきたのである。

「まあまあ、相手もまだ学生のようだし、あえて事を荒立てることもないから」

このとき、私は「沢村忠」という不世出の大スターの素顔を初めて知った。

取材から芽生えた友人関係

沢村さんが引退と同時に忽然と姿を消したのは、彼が生涯にわたって生きる指針としてきた「武士道」と無縁ではない。

「もう完全燃焼でした」

と、沢村さんは振り返っている。

「キックではマラソンの42.195キロを全力で走りきったような充実感というか、これ以上やるべきことは何もないという想いだけが残りました。武士道的な生き方に憧れてきた僕にとっては、その想いは最高の勲章だった。古臭いと思われるかもしれませんが、僕はその勲章をソッと置いておきたかったし、改めて引っ張り出す気にはなれなかったんです。だからこそ、僕は思い残すことのないキックの世界からスッパリと身を引き、次の人生をゼロからスタートさせようとした。当然、僕の足取りをめぐって、どんな噂が流れていたかも知ってましたよ。富士山麓の精神病棟で両手両足を鎖で繋がれて、ワンワンスタイルでご飯を食べているとか(笑)。でもね、何か言われるたびに目くじらを立てても大人げない。ですから、『武士の腹はひとつ』と心に決めて黙ってきたんです」

人生を振り出しに戻した沢村さんは、かねてから興味のあった自動車エンジニアの道を目指し、4年間にわたる「月給13万円」の見習い工時代を経験した。その後は仲間と自動車整備工場を立ち上げ、私が初めて会った頃は、その仕事に没頭していた。

取材する側と取材される側。沢村さんは、私とのこの関係を嫌った。「友だち」。これが、彼が私に求めた唯一の関係性だった。

以来、私たちは私的なことで多く会うようになった。沢村さんが私の自宅に遊びに来たこともあれば、沢村さんも「現役時代から誰も招待したことのない」自宅に、私を3回ほど招待してくれた。

私はそのたびに夫人の手料理をご馳走になったが、家の中にはかつての栄光を彷彿させるトロフィーや賞状などが一切見当たらなかった。夫人と1男2女のごくありふれた家庭。のちに歌手になった次女の玲子さんも、「父がキックのスター選手だったことは、中学校時代、友人に聞かされて、初めて知りました」と、私に語っている。

必殺技「真空飛び膝蹴り」の本当の意味

一旦、信頼関係を結んだ人間に対して、沢村さんはとことんまで面倒見が良かった。私は1998年にうつを発症して1カ月の入院生活を送ったが、沢村さんは何度も見舞いに足を運んでくれた。退院時には車で私を迎えにきてくれ、私の自宅での退院祝いにも参加してくれた。

左ハンドルの外国車に憧れる私のために、自分の愛車ボルボを無料で譲ってくれたこともある。買ったばかりの中古キャンピングカーを手に余し、それを売ろうにも二束三文にしかならず悩んでいた私のために、高値で引き取ってくれる業者を探してくれたのも沢村さんだった。

2人でキックボクシングジムを訪問したときは、私に「真空飛び膝蹴り」のやり方を伝授、指導してくれた。垂直に飛び上がり、相手の顎や首筋に膝を叩き込むこの必殺技に関して、沢村さんは私が思いも寄らない秘話も教えてくれた。

「一撃必殺と言われてるけど、実はこの技“武士の情け”なんですよ。ただでさえ弱っている相手を無用に攻め続けて、これ以上傷つけるわけにはいかないでしょ。だから、この一発で楽になってもらうんです」

かつて、不躾な張り込み取材にも関わらず、沢村さんは引退以来長く姿を消していたその理由と心情を、新米ライターである私に打ち明けてくれた。その全容はのちに総合スポーツ雑誌の「Number」(文藝春秋)に掲載されたが、この記事をきっかけに、私はノンフィクション作家としての足がかりをつかむことができた。

しかし、私にとって何よりもうれしかったのは、沢村さんが私のような若輩ライターに心を開いてくれた、その理由の方だったかもしれない。

「目は人を映すんです」

と、沢村さんはいつか口にした。

「初めて会ったとき、君は僕の目をずっと見つめながら話をしてくれた。その目を見て、僕は君の人間性を確信したんです」

一人の作家である前に、一人の人間として私に贈られたこの言葉は、私にとっての最高の勲章であり、かけがえのない宝物になった。

沢村忠さん、ありがとうございます。大切なことを、たくさん教えてもらいました。天国で安らかにお休みください。

(文=織田淳太郎/ノンフィクション作家)