高齢者の医療費自己負担がこっそり上昇…突然、月4万から17万円に増の例も

2017年8月・2018年8月の2段階で行われた70歳以上の改正とは?

そして再発後、医療費の負担の大きさに圭子さんは驚くことになる。

かねてから、友人より「70歳になれば2割負担になるし、通院治療も優遇されているから医療費は安くなるわよ」と聞いていたのだが、「現役並み所得者※」に該当する圭子さんは、3割負担のまま。

※健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上、70歳以上75歳未満の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者。ただし、合計収入が、夫婦世帯で年収520万円(単身者383万円)未満などに該当すれば2割負担となる。

しかも、今回の再発でも、圭子さんは高額療養費の改正の影響をモロに受けてしまう。

今度は、70歳以上を対象に、2017年8月と2018年8月にわたって、限度額の引き上げが行われたからだ。以下の図表が、2段階で実施された改正内容を一覧にまとめたものである。おもな変更点は、以下の通り。

・2017年8月に行われた、第1段階(2017年8月~2018年7月)は、従来の枠組みを維持したまま限度額を引上げ。一般区分の限度額(世帯)については多数回該当を設定。

・2018年8月に行われた、第2段階(2018年8月~)は、現役並み所得区分を3つに細分化した上で限度額を引上げ、一般区分については外来上限額を引上げ。

・一般区分については、外来の自己負担限度額の合計額に年間14.4万円の上限を設定。

【図表2】70歳以上の高額療養費の見直し

細かな数字は省略するが、この改正で、大きく影響を受けることになったのが、圭子さんのような70歳以上の現役並み所得者だ。自己負担限度額が大幅に増えて、69歳以下、【図表1】の現役世代と同水準の負担となる。

さらに、今回の改正で、現役並みに対する外来の特例措置が廃止されていることにお気づきだろうか? これは、いわゆる「外来上限特例」といわれるもの。2002年10月に70歳以上の窓口負担が定額から定率に見直された時に、高齢者は通院の受診頻度が現役世代に比べて高いことなどを考慮して設けられた制度である。

要するに、なんらかの病気で通院することが多い高齢者のために、自己負担の上限額を外来と入院等を分けて設けられていたわけだ。

これが、前掲の圭子さんの友人の「通院治療も優遇されているから」という言葉につながる。

なお、この特例は廃止の方向で検討されていたが、政治的な理由などから高齢者への優遇は続き、今回も一般と住民税非課税世帯には優遇措置が残されることになった。ちなみに、健康保険の場合、高額療養費の所得区分は「標準報酬月額」で判定される。扶養家族が多いなど所得控除額が多いため住民税が非課税であったとしても、高額療養費の低所得者には該当しない。

圭子さんは、現在も抗がん剤治療を行っており、自己負担(3割)で年間140万円以上かかる。効果のある限り治療を継続する予定だが、圭子さんの所得区分では、月額約17万円を超えなければ、高額療養費の適用を受けられない。改正前(2017年7月まで)であれば、外来の負担はどれだけ通院しても4万4,400円までだったことから比べると、その負担増は大きい。蓄えがあるとはいえ、いつまで治療が続けられるか、不安になる時があると圭子さんはいう。

70歳以上の現役並みの一部は限度額適用認定証の申請が必要に!

さらに、70歳以上の現役並み所得者が、改正によって注意しなければならない点がもう一つある。

それは、「限度額適用認定証」(以下、認定証)の申請についてだ。

高額療養費は、立て替え払いが原則で、あとで手続きが必要になる制度だが、あらかじめ申請した認定証を医療機関の窓口に提示しておけば、支払いは限度額までで済む。

改正前までは、70歳以上の所得区分は4つ(現役並み、一般、住民税非課税Ⅱ<Ⅰ以外>、住民税非課税Ⅰ<年金収入80万円以下など>)だけだったため、医療機関の窓口で健康保険証と高齢受給者証を提示すれば、そこに記載された自己負担割合から、高額療養費の限度額も自動的に計算することができた。それが、改正後、上記2つでは、細分化された「現役並み」の3つの所得区分を医療機関が判断できない。

そこで、「年収約370万~約770万円(現役並みⅠ)」と「年収約770万~約1160万円(現役並みⅡ)」に該当する場合、認定証の申請をする必要が出てきたのだ。

前掲の圭子さんは、以前、認定証の申請を行ったことがあるため、今回の治療に関しても、すぐに手続きを行った。圭子さんは、「改正については、何も知らなかったのですが、手続きしておいて良かったです。もししなかったら、とりあえず「現役並み」の人は、年収約1160万円以上の一番高い所得区分で計算されるって、あとから聞きましたから……」と言う。

もちろん、手続きすれば、あとから差額を払い戻してもらえるが、面倒な上に、知らずに必要以上に高額な費用を負担するケースも考えられる。心配な方は、お持ちの保険証の券面に書いてある「保険者」(健康保険組合や共済組合、自治体)の担当窓口に問い合わせをしてみよう。

「自分は無関係」と思っている方に……

さて、ここまでの記事を読んでいただいた方のなかには、「高齢者といっても、高収入の人の負担が増えるのは仕方がない。金融資産だってあるだろうし……」とお考えの人もいらっしゃるだろう。たしかに、その通りで、今回の影響を受ける人は、年金収入のほかに役員報酬などがあるごく一部にすぎない。

厚生労働省の推計(2013年ベース)によると「現役並み」に区分される70歳以上は160万人。このうち、高額療養費の対象になるのは30万人程度で、全体の1.4%という。年金収入だけで生活している人には関係のない話だ。今回の事例の圭子さんは、ちょうど改正の狭間で大きく影響を受けた“運の悪い”人となってしまうのだが、問題はそう単純ではないと筆者は考えている。その理由は2つある。

1つは、少額とはいえ、最も多く人に影響を与える一般の所得区分の方も負担が増えたという点だ。とくに、慢性疾患などで定期的に治療を受けている方にとっては、月額数千円といえども、夫婦2人とも通院すれば、それなりの負担に感じるはずだ。

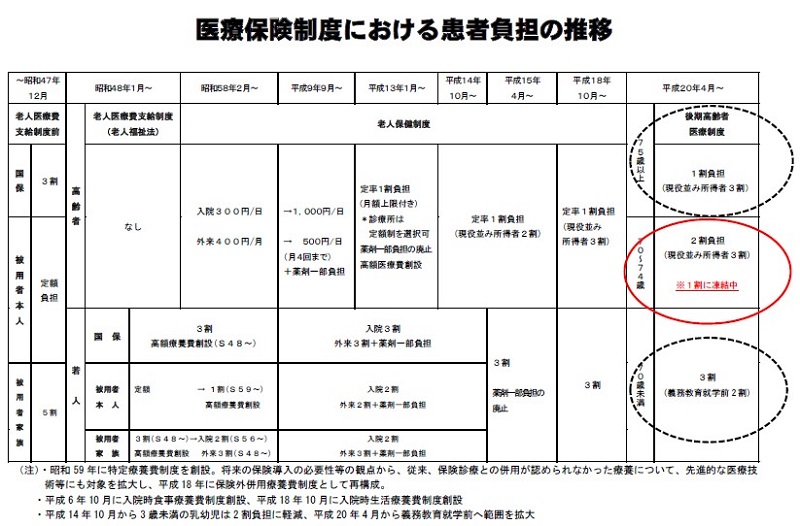

もう1つは、改正が今後も続く可能性があるという点。しかも、改正される期間はどんどん短くなってきている感がある。以下の【図表3】は、第58回社会保障審議会医療保険部会の資料の一部で、公的医療保険における患者負担の推移をまとめたものだ。

1973年(昭和48年)1月に国の制度として「老人医療費支給制度」が創設され、1983年(昭和58年)1月までは、70歳以上の自己負担はゼロだった(ただし、所得制限あり)。その後の説明は省くが、2001年1月の定率1割(月額上限あり)に変更になってから、20年足らずで、収入のある高齢者は現役並みの負担を強いられるようになった。おそらく、この負担増のスピードは鈍化することがなく、今後は「自分は無関係」と思っている層に及ぶ可能性もある。

そして、65歳を超えても、できるだけ長く働いて収入を得る高齢者が増えれば、影響はごくわずかとは言っていられない。

(文=黒田尚子/ファイナンシャルプランナー)