真菌の菌糸の成長

真菌の菌糸の成長がんは真菌による日和見感染?

がんは真菌とよく似ている。近年、これは代替医療の分野において特に注目されていることである。真菌とは、カビやキノコを含む菌類で、バクテリア(細菌)やウィルスとは異なって、体は糸状の菌糸からなり、胞子で増える存在である。

真菌は、比較的温暖で湿度の高い環境を好み、アルカリ性の環境下では繁殖しにくい。イタリアの医師トゥーリオ・シモンチーニ博士は、ほとんどのがん患者から、増殖した真菌が発見されるだけでなく、腫瘍は概してカビのように白いことにも注目し、がんの正体は真菌感染にあると直感した。そして、水溶性で弱アルカリ性を示す安全な薬剤として、炭酸水素ナトリウム(通称:重そう)を利用したがん治療法を生み出した。

腫瘍はアルカリに直接触れるとすぐに崩壊を始める。そこで、消化管には経口投与、直腸には浣腸、膣や子宮には圧注、肺や脳には静脈注射(点滴)、上気道には吸引、乳房やリンパ節、皮下腫瘍には局所灌流で対処した。また、治療が困難であった箇所においても、カテーテルを挿入して、直接炭酸水素ナトリウムをピンポイントで投与する方法を編み出し、脊椎や肋骨内部等を除いて、ほぼすべてのがんを治療できる方法を確立した。

だが、シモンチーニ博士は、正統医学とはかけ離れた治療方法によって、末期患者を含めた多くのがん患者を救ってきたことから、世界的に注目されるとともに、医療関係者からは批判の矢面に立たされ、物議をかもした。

その一つが、がんの正体に対する認識である。シモンチーニ博士いわく、がんとは、カンジダ・アルビカンス(カンジダ菌)による日和見感染である。カンジダ菌とは、ヒトの体表や消化管、女性の膣粘膜等に常在し、ほとんどの場合はなんの影響も与えない。だが、ヒトが体力・免疫力を低下させた際、異常増殖して有害な存在に変貌しうるという。日和見感染とは、そんな状況で感染することを指す。

もちろん、現時点でがんは真菌とよく似ているが、その正体がカンジダ・アルビカンスであるとは医学界では証明されておらず、真菌感染を伴う別物の可能性もある。そこで、整理しておこう。

類似点と相違点

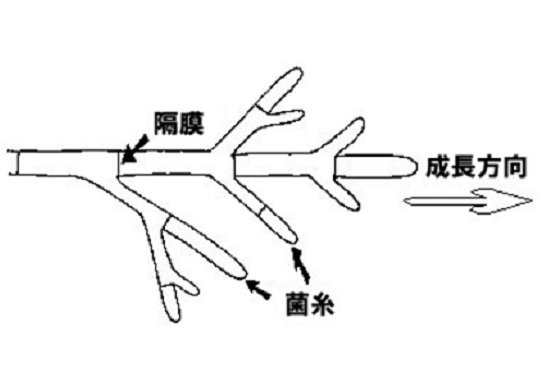

真菌は共通して枝分かれした菌糸をもっている。そんな菌糸が互いに結びついてコロニーや菌糸体を形成する。それらは栄養素を吸収しようと枝分かれして成長していく。このような構造はカンジダ菌のように自由に動ける真菌にも当てはまり、体組織への侵入を助けることになる。

真菌はそのコロニーが異常増殖するか、栄養素の供給が制限されるストレスを受けると、拡大してさらに適した環境を探そうとする。これはたくさんの真菌細胞を浸潤性の菌糸をもった存在へと変容させる。そして、新たなコロニーを形成するだけでなく、離れた場所にも菌糸体を形成する。

興味深いことに、がん細胞もまったく同じように振る舞う。腫瘍が密集するか、ホルモンや栄養素が欠乏するか、外科手術・化学療法・放射線療法、あるいはほかの炎症を起こす状況に直面してストレスを受けると、比較的無害の真菌様腫瘍細胞が自らを浸潤性を持った移動性のがん細胞へと変容させ、最終的に離れた場所にさらに危険な転移性の腫瘍を形成する。このがん細胞は真菌のごとく、ストレス下で同様に振る舞い、見た目においても浸潤性のがん細胞は菌糸を持った真菌細胞と酷似する。

だが、正常な体細胞と真菌細胞との間には違いがあり、それはエネルギー代謝に認められる。酸素呼吸を行う我々の体細胞は、二酸化炭素と水を生み出すクエン酸回路において栄養素を酸化してエネルギーを生み出すが、真菌は酸素を必要としない嫌気的な方法でエネルギーを生み出す。真菌は主に糖や炭水化物を利用して、乳酸に変化させてエネルギーを得る。このプロセスが人体で起こると、大量の乳酸が生み出されることで酸性過多となり、ミネラル欠乏、炎症、痛みなどを導く。

がん細胞は真菌と同じような嫌気的エネルギー代謝を行い、腫瘍においてエネルギーが嫌気的に生成されるほど、それはより悪性となる。

だが、真菌とは違って、がん細胞においては、酸化的代謝を阻害する病原菌や毒素が取り除かれると、正常の体細胞に戻ることができる(可逆的)。通常の真菌は従前の遺伝子的な特質を持っているのに対して、がん細胞は真菌細胞へと退化していく過程にある体細胞とでもとらえることができるのかもしれない。

抗真菌薬の効果

とはいえ、真菌対策ががん治療につながることを発見した人々はたくさんいる。

1999年、ドイツの医学博士マイノルフ・カルトハウス教授は、白血病の3人の子供たちが二次的な真菌感染に対して3倍の抗真菌薬を摂取した後、予期せず完全寛解に至ったのを観察した。2006年、彼の研究チームは抗真菌薬治療のあとに白血病が消失した事例をさらに6件出版報告した。

ちなみに、報告された6件において、慢性播種性カンジダ症(CDC)に対して抗真菌薬治療が始まると、患者たちは白血病薬に対してひどく反応したため、白血病治療は止められた。

急性白血病の5年後生存率が大人で25-26%、子供で90%であったのに対して、驚くべきことに、カンジダ治療での生存率(治癒率)は100%だった。彼の報告では2人の子供と4人の大人を取り上げていたため、その数字は極めて高かったことになる(シンプルな真菌感染を白血病と誤診されるケースもあるが、抗真菌薬の効果は無視できない)。

偶然、抗真菌薬ががんに効くことが発見された事例もある。たとえば、大きな腫瘍を抱えた胃がん患者が、安息香酸を大量に摂取したところ、数カ月で腫瘍が消えたケースがある。安息香酸は、食品の保存料として使われ、諸説あるものの、バクテリアには効かないが、防カビ剤には利用できるといわれている。

また、海外ではその危険性ゆえに法的に規制されているケースもあるが、二酸化塩素の殺菌力を利用したMMSという民間療法がある。当初、マラリア患者が、亜塩素酸ナトリウムを含んだ、高山病や疲労回復用の液化酸素を吸ったところ、奇跡的に回復したことでその抗マラリア性が発見されたものである。だが、のちに研究が進められると、塩素系でも二酸化塩素がより優れており、マラリアだけでなく、がんにも効くとして注目されるようになった。もちろん、その背景には二酸化塩素のもつ殺菌力がある。

実は、対がん民間療法においては、過去数十年に及んで、真菌に対して有効な殺菌剤が治療効果を上げてきた。たとえば、殺菌力の高いヨウ素を利用したヨウ素療法、同じくホウ砂やホウ酸を利用したホウ素療法、そして、真菌の大敵であるアルカリ環境を導くためのセシウム療法なども海外では普及してきた。

がんは真菌の増殖と深くかかわっている。現段階では、カンジダ・アルビカンスを単独の病原菌とみなすのではなく、ほかの要素も複合的にかかわっているとみなしたほうが良さそうである。

がんと真菌との関係性を研究して注目されてきたミルトン・ホワイト医師は、自身が調査したどのがん組織の中にも真菌の胞子を発見し、がんとは「慢性的な細胞内伝染性の生物学的に誘発された胞子(真菌)変容病」であり、具体的には、「真菌の子嚢菌門に由来する分生子(無性胞子)」であるとしている。

なぞ解明も近い?

以下は、代替医療を含め、代替科学を研究してきた筆者の個人的な見解にすぎないが、がんとは、体細胞がカンジダ菌を候補とした真菌と同調した結果であると思われる。

我々はバクテリア(細菌)、真菌、時にウィルスなど、有害にも変貌しうるさまざまな微生物と触れ合っている。にもかかわらず、我々が健康を維持できるのは、主に我々自身の免疫力や代謝能力にある。細胞呼吸が正常に行われ、酸素を十分に取り込むことができていれば、血液は酸性に傾くこともなく、真菌が異常増殖するような条件を生み出すことはない。さまざまな体内微生物(常在菌)がいわばミクロレベルで生態系のバランスを維持しているからである。

だが、疲労やストレス等で免疫力を落とした状態においては、体は酸性化し、体内生態系が崩れて真菌が蔓延りやすくなる。つまり、日和見感染が起こりやすくなるのだ。細胞呼吸が阻害されるとほぼ自動的にがんが発生するが、その理由は、我々の体内に極微の真菌(胞子)が100%常在し、活動を始められるような環境への変化に備えているからだと思われる。

では、がん細胞と真菌細胞との違いはどのように説明されるのだろうか? ここで、注目すべきは真菌の特性である。

寄生性を有した真菌は、冬虫夏草(蛾の幼虫に寄生する)のように、宿主を乗っ取ったり、時にはマインドコントロールすらして、支配下に置いてしまう力を発揮する。真菌は勢力を高めると周囲の存在(宿主)を変容させることが得意である。人体を例にいい換えれば、真菌の発する波動が優勢になると、特定成分が脳に作用することも考えられるが、周囲の体細胞はその真菌の波動に強く影響を受け、共鳴・同調してしまうようになるのだと思われる。

環境が改善することで、カビを生やしたパンが元の状態に戻ることはないが、がん細胞は退縮していく。この違いは体細胞が真菌との同調を失うかどうかにありそうだ。これは、自己免疫疾患や他の難病にもかかわっている可能性がある。

実は、真菌の生態には未解明の部分も多く、現代医学はあまり注目してこなかった領域といえる。だが、周囲の自然界同様、人体内というスケールの小さな生態系も客観視してみれば、上記の視点は自ずと導かれると考えられる。さらなる研究によって新たな飛躍が得られるようになる領域だと筆者には思えてならない。

(文=水守 啓/サイエンスライター)