「パワハラ罪」は時代の要請

英語のハラスメント(Harassment)は、日本語で言えば「いじめ」もしくは「嫌がらせ」のことだ。ただ、子どもが行なういじめを指して「ハラスメント」と呼んでいる例を、報道で見かけたことはない。日本においてハラスメントという言葉は事実上、「大人の世界におけるいじめ行為」の意味で使われている。

国際労働機関(ILO)総会は6月21日、仕事や職場でのセクシャルハラスメントやパワーハラスメントといったすべてのハラスメントを全面的に禁じる条約を採択した。ILO条約は、労働環境改善のために定められるものだ。今回採択された条約では、暴力やハラスメントを、「身体的、精神的、性的、経済的被害を引き起こす行為や慣行・脅威」と定義し、法的に禁止するとした。同条約が言う「ハラスメント」の被害者として想定されているのは、労働者をはじめ、インターンやボランティア、求職中の人たちなどである。同条約は職場におけるハラスメント被害だけでなく、出張先や通勤中の被害にも適用されるとした。

同条約の制定を主導したのは、欧州やアフリカ諸国。ハラスメントは何も日本特有の問題ではなく、万国共通の課題であると知り、正直驚いた。人間社会で暮らす限り、いじめ行為を行なう者とは必然的に遭遇してしまうのだから、それを前提に対策を取るほかあるまい、ということなのだろう。

同条約の採決では、ILOに加盟する国の政府に2票、労働組合(日本では連合)と経営者団体(日本では経団連)に1票ずつ投票権が与えられ、投票の結果、賛成が439、反対7、棄権30となり、圧倒的多数で同条約案は採択。内訳を見ると、日本政府と連合は賛成票を投じたのに対し、経団連は棄権したのだという。

はて? いじめ行為を禁じることに経団連が抵抗――っておかしくないだろうか。職場におけるいじめを放置することで、企業や経済界にいったいどんなメリットがあるというのだろうか。

経済界は「訴訟リスク」を恐れていた

厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」が「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」を出したのは、今から7年前の2012(平成24)年3月のことだ。同提言は言う。

「職場のパワーハラスメントは、相手の尊厳や人格を傷つける許されない行為であるとともに、職場環境を悪化させるものである。こうした問題を放置すれば、人は仕事への意欲や自信を失い、時には、心身の健康や命すら危険にさらされる場合があり、職場のパワーハラスメントはなくしていかなければならない」

さすがに厚労省でもパワーハラスメントは「許されない行為」と考えていた。その上で同提言は、職場のパワーハラスメント行為の典型例として次のようなものを挙げている。

(1)暴行・傷害(身体的な攻撃)

(2)脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)

(3)隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)

(4)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)

(5)業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)

(6)私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)

(1)と(2)は、パワーハラスメントである以前に、明白な犯罪行為であり、実行犯は立件されれば刑事罰に処される。(3)にしても「適正な業務の一環」と呼べる行為ではない。問題は(4)から(6)である。同提言でも「業務上の適正な指導との線引きが必ずしも容易でない場合がある」としていた。

ところで我が国には、職場のパワーハラスメントの防止を企業に義務づける通称「パワハラ防止法」がある。労働施策総合推進法や女性活躍推進法など、関連する5本の法律を改正したもので、今年5月29日に可決・成立したばかりだ。相談窓口の設置といったパワハラ防止対策を企業の義務と定め、施行は来年春を予定している。

ただし、このパワハラ防止法には、前掲のILO条約が各国政府に求めている「禁止規定」や「罰則規定」がない。新聞各紙の報道によれば、経団連をはじめとした経済界が訴訟リスクを恐れ、これらの規定に強く反対したためなのだという。

その最たる理由は、厚労省の「提言」も懸念していた「業務上の適正な指導との線引きが必ずしも容易でない」というもの。しかし、たとえ現行のパワハラ防止法には罰則がなかろうと、「職場のパワーハラスメント」行為には常に訴訟リスクが付きまとっている。現に、同法の成立前から「職場のパワーハラスメント」が労災認定されるケースや、被害者労働者からの損害賠償請求が認められる判決が続出している。さらには、パワーハラスメントの果てに女性新入社員が過労自殺した広告最大手・電通の違法残業事件では、東京簡易裁判所で公判が開かれ、法人としての電通は労働基準法違反罪で罰金50万円という刑事罰を受けている。

経済界が訴訟リスクを恐れ、「禁止規定」や「罰則規定」にいくら抵抗したところで、訴訟リスクから逃れることはできない。

国が問題企業から「法人格」を取り上げよ

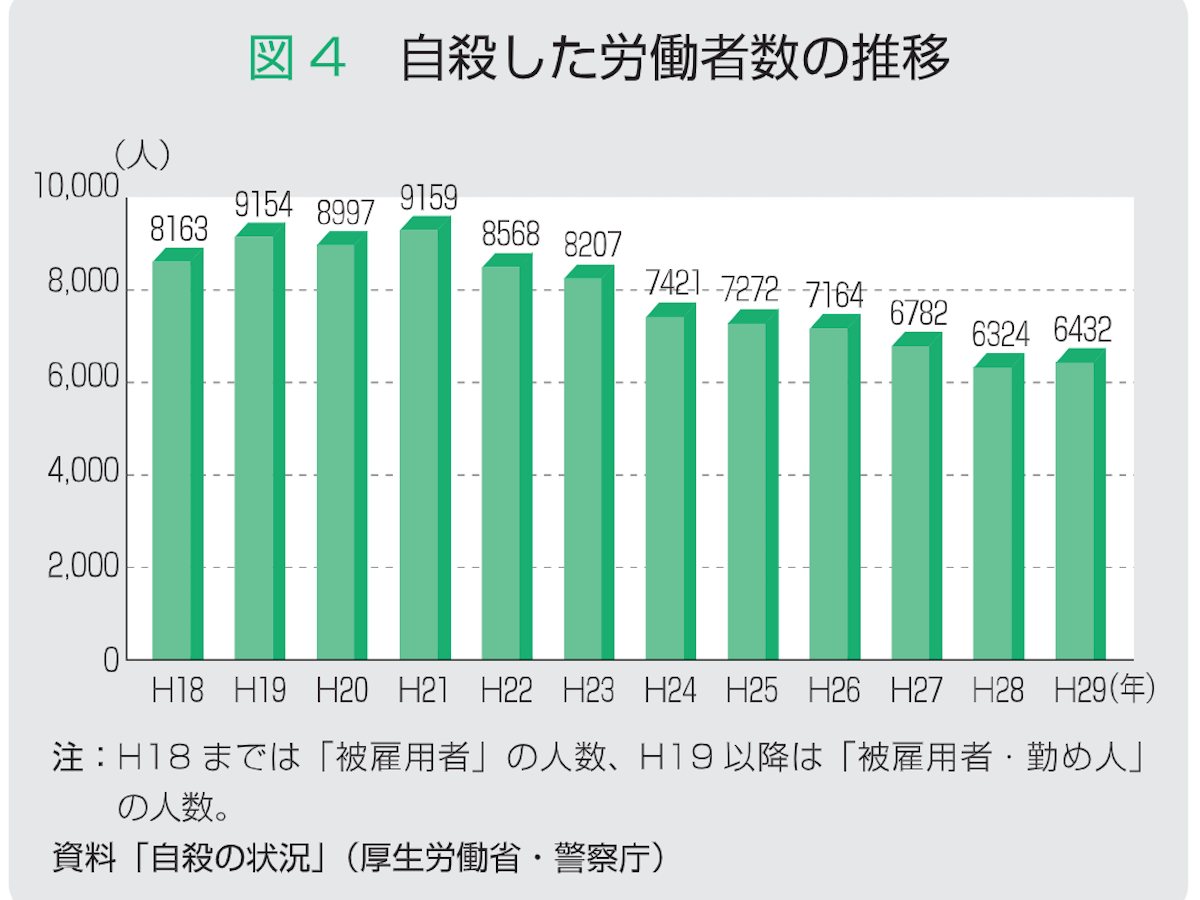

職場のパワーハラスメントやセクシャルハラスメントでは、対処を誤れば被害者が自死に追い込まれることもある。厚労省と独立行政法人・労働者健康安全機構が作ったパンフ『職場における心の健康づくり』(2019年)によれば、「自殺者総数が2万人を超えているなかで、労働者の自殺者数も6千人を超えて推移」しているのだという【図表参照】。つまり、厚労省の「提言」から7年が過ぎても状況は一向に改善していない。

企業が法人格として納税の際などに特別扱いされ、個人では認められていない節税等の優遇措置を受けていることを誰もが許し、認めているのは、従業員である市民(すなわち日本国民)を養う役割を企業が果たしているという大義名分があるからにほかならない。その企業が、従業員を食わせるどころか自死に追い込むことなど、もってのほかである。パワーハラスメントによる自殺者を出した法人は「法人の資格なし」として、国が法人格を取り上げるくらいの強い姿勢で臨むのが、本来のあるべき姿なのだ。職場のパワーハラスメントを放置し、見て見ぬふりをし続ける法人にしても同様である。

パワーハラスメントの実行犯も、厳罰に処すべきなのはいうまでもない。傷害罪や業務上過失致死傷罪の適用を基本として、より悪質なケースは殺人罪に問うことも検討されてしかるべきだ。危険運転致死傷罪ができ、飲酒運転が厳罰に処されるようになった時代に、なぜパワーハラスメント行為だけが蔓延り、罰せられないのか。被害の深刻度を考えれば、パワーハラスメント行為に対する罰則に経済界を挙げて反対することは、時代錯誤も甚だしい。

喫煙がラジカルなまでに規制され、吸っている本人だけでなく周囲の人々の健康まで害するとの理由の下、煙草の煙どころか匂いまでもが敵視されるようになった時代に、短期間で被害者の健康を害し、命さえ脅かすパワーハラスメントが規制できないわけがないのである。

子どもの世界においても、いじめはなかなかなくならない。ここはひとつ、大人が率先してお手本を示してみてはいかがだろう。大人がいじめを放置している限り、子どもも真似するのだから。

(文=明石昇二郎/ルポライター)