JAL、社員8割超が活用の生成AIが衝撃的…情報漏洩リスク回避目的で独自開発

●この記事のポイント

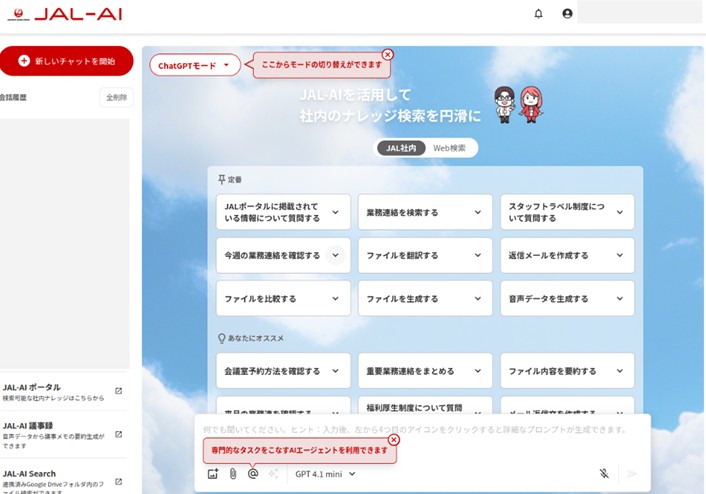

・JALは生成AIの情報漏洩リスクを懸念し、安全に使える独自プラットフォーム「JAL-AI」を開発。

・全社員の9割近くが利用するJAL-AIは、空港現場や整備部門など多様な業務に適応。

・現場密着の教育・アジャイル開発で定着を実現し、業務効率化だけでなく新たな発想も促進。

日本航空(JAL)は、独自の生成AIプラットフォーム「JAL-AI」を開発し、グループ全社員の8割以上が利用するという驚異的な浸透度を誇っている。生成AIの導入は多くの企業で試みられているが、ここまで幅広く活用が進んでいる事例は稀だ。なぜJALは短期間でこれほどの定着を実現できたのか。背景を同社システムマネジメント部担当者に聞いた。

●目次

セキュリティ部門が主導したAI導入

ChatGPTが注目を集め始めた2022年、同時に「情報漏洩リスク」への懸念も社内で高まった。

「社員が無防備に外部サービスを使えば、機密情報が漏洩する恐れがある。安全に使える環境を早急に整えることが社員を守る第一歩だと考えました」とJAL担当者は語る。

この危機感を起点に、セキュリティ部門が主導して2023年8月に「JAL-AI」が全社員向けに稼働を開始した。セキュリティ部門が旗振り役を務めた点は、他社との大きな違いだ。

導入の過程では失敗もあった。当初は他のベンダーとナレッジ検索システムを構築したが、精度やコストの問題で断念せざるを得なかった。

「そこから“何を目的にAIを使うのか”を改めて整理し、技術力の高いパートナーと組むことにしました」(同社担当者)

2024年以降はアジャイル開発を取り入れ、「3カ月で成果が出なければ切り替える」というスピード感でプロジェクトを進めた。この柔軟さが成功につながった。

「JAL-AIキャラバン」で現場に浸透

JALグループ社員の約4万人のうち、3万人は空港や機内といった現場で働く。AIを定着させるには、彼らの声を反映する必要があった。

「『JAL-AIキャラバン』と名付け、担当者が本社の各部門をはじめ国内外の支店や空港などを回って現場スタッフに対面で説明やハンズオンを行う活動を行いました。延べ1000人以上と対話し、実際に業務にどう役立つかを共に考えました」(同)

単なる説明会ではなく“共創の場”としたことが、現場ニーズの掘り起こしに直結した。

具体的な活用事例は多岐にわたる。

・空港スタッフ:便の遅延などのイレギュラーアナウンスを多言語で生成し、iPadから音声出力できる仕組みを導入。「新人スタッフでも標準的なアナウンスがすぐできるようになった」(担当者)。

・整備部門:安全最優先のため生成AIを業務にそのまま使用するのは禁止。その代わり、オンラインストレージ上の技術資料を高精度で検索する仕組みを導入。「必要な情報に瞬時にアクセスできるようになり、業務効率化につながっています」(同)

業務特性に応じて「生成するAI」と「生成しないAI」を使い分ける姿勢が際立つ。

高い利用率を実現した教育施策

JAL-AIの利用率は導入初期は2割程度だったが、現在は8割以上に達する。そこには教育施策が大きく寄与している。

「DX啓発プログラムという全社員向け教育に、AIのハンズオンを組み込みました。Zoomでのグループワーク形式で、現場とオフィスの社員が一緒にAIの使い方を考えるんです。座学ではなく“体験”が定着を後押ししました」と担当者は強調する。

AI導入の初期目的は生産性向上だが、JALはそれ以上の成果を感じている。

「ROIを厳密に算出するのは難しい部分もありますが、AIと対話することで新しい発想や気づきが得られる。社員が『仕事の幅が広がった』と感じていることが大切だと考えています」(同)

今後はAIエージェントの展開を見据える。

「労働力不足が深刻化する中で、AIを仲間として業務を担わせる仕組みを整えています。2025年秋までに20種類のエージェントを実装し、現場での実証も進めていきます」(同)

すでに25年4月には、DX推進体制を再編し、グループ横断でDX推進を担う「JALデジタル」を発足させている。

JALの取り組みから学べるポイントは多い。

・セキュリティ部門が主導し、安全性を担保した

・現場の声を徹底的に吸い上げ、ユースケースを最適化した

・体験型教育で社員自ら使い方を考えさせた

・ROIだけでなく創造性や発想の広がりを評価した

・アジャイル開発で進化に追随した

これらは、生成AIを導入しても定着に苦しむ企業にとって大きなヒントとなるだろう。

「社員が安心してAIを使える環境をつくることが出発点でした」と担当者は言う。守りの発想から始まったJALの挑戦は、いまや社員の働き方を変える原動力となった。現場と共にAIを育ててきた同社の取り組みは、“AIネイティブ企業”への進化を目指す企業にとって格好のモデルケースといえるだろう。

(文=BUSINESS JOURNAL編集部)