家事を行う人型ロボットが22万円…米中のヒューマノイド覇権争い、影の主役は日本

●この記事のポイント

・CES 2026で人型ロボットは研究段階を脱し、量産・実用フェーズへ突入。22万円級の家事ロボ登場で「ヒューマノイド元年」が現実味を帯び、日本の精密工学が産業の中核を握る。

・家庭向けは中国、脳は米国、身体は日本――人型ロボット産業は明確な分業構造へ。関節・減速機など“心臓部”で世界を支配する日本企業の存在感が浮き彫りになった。

・介護・災害対応で蓄積した日本独自の「身体知」は、AIだけでは代替不能。人と共存する所作を標準化できるかが、日本がロボット時代の主役に返り咲く鍵となる。

2026年、世界のテクノロジー業界は大きな転換点を迎えた。現地時間1月6日から9日にラスベガスで開催された世界最大級のテクノロジー見本市「Consumer Electronics Show(コンシューマー・エレクトロニクス・ショー/ CES)」で最も注目を集めたテーマは、生成AIでもEVでもなく、「人型ロボット(ヒューマノイド)」だった。

これまで人型ロボットは、研究機関や一部の大企業が扱う「実験的存在」にすぎなかった。価格は数百万円から数千万円に及び、実用化は遠い未来の話と考えられてきた。しかし、その前提がCES 2026で音を立てて崩れた。

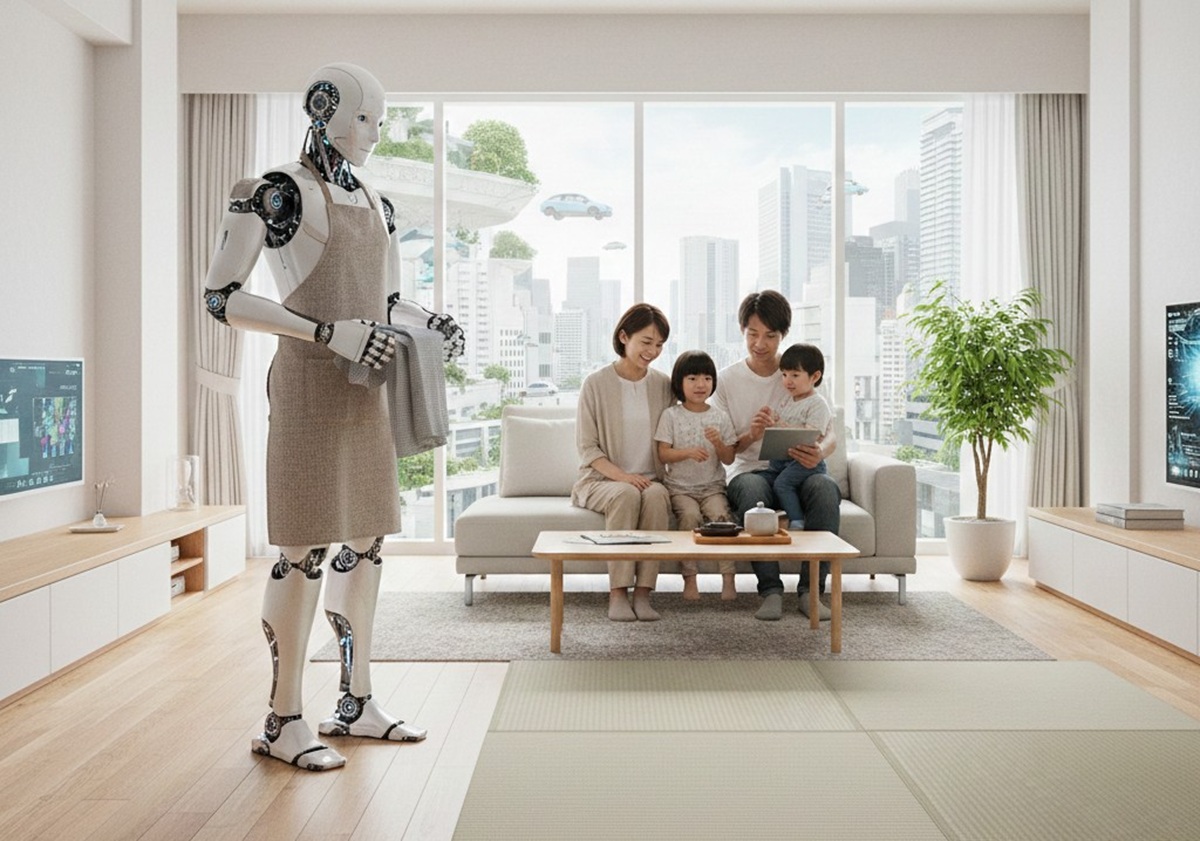

象徴的存在が、中国・SwitchBotが発表した家庭用人型ロボット「onero H1(オネロH1)」である。約1500ドル(約22万円)からという価格帯は、高級家電とほぼ同水準だ。家事ロボットが「富裕層向けガジェット」から「一般家庭向け耐久消費財」へと転じた瞬間だった。

この光景は、2007年にiPhoneが携帯電話の定義を書き換えた瞬間と重なる。ヒューマノイドは、ついに「普及前夜」に入ったのである。

●目次

百花繚乱の「ヒューマノイド・ウォーズ」

CES 2026で明らかになったのは、人型ロボット市場がすでに明確な役割分担型の競争フェーズに入っているという事実だ。現在の勢力図は、大きく4つに分類できる。

家庭向け:SwitchBot「onero H1」

SwitchBotの強みは、圧倒的な低価格と既存スマートホームとの親和性にある。食器洗い、洗濯物の折り畳み、簡易的な掃除など、「人間の完全代替」ではなく「家事の部分最適」に徹している点が現実的だ。家電メーカー的発想で「失敗しない用途」を選び抜いた戦略は、普及段階において極めて合理的である。

汎用・工場向け:テスラ「Optimus」

テスラのOptimusは、電気自動車(EV)で培った量産技術と垂直統合型サプライチェーンを武器にする。単体性能よりも「大量に作れること」自体が競争力であり、価格帯も300万円前後まで現実味を帯びてきた。人型ロボットを「製造業の労働力」として捉える発想は、極めて米国的だ。

知能重視:Figure AI「Figure 02」

Figure AIはOpenAIと提携し、自然言語理解と自律判断を前面に押し出す。物流倉庫や製造現場で、人間の指示を理解し、自ら工程を組み立てる点に強みがある。「考えるロボット」という文脈では、現時点で最も完成度が高い。

運動性能:Boston Dynamics「Atlas」

Atlasは依然として別格の存在だ。バックフリップを含む高度な運動制御は、他社の追随を許さない。実用化よりも「物理制御の限界探索」という位置づけに近いが、技術的象徴性は圧倒的だ。

日本が握る「心臓部」の覇権

完成機だけを見れば、米中企業が主役に見える。しかし、産業構造を深掘りすると、別の景色が浮かび上がる。

人型ロボットは全身に40〜50個もの関節(アクチュエータ)を持つ。その一つひとつに、高精度モーター、減速機、直動部品が必要となる。この分野で世界的に圧倒的な存在感を放っているのが、日本企業だ。

ニデックはEVで培った量産型モーター技術をロボット関節へ転用し、価格と品質の両立を実現している。THKは直動技術を基盤に、ロボット用プラットフォーム「SEED-Noid」を展開し、ハードウェアの共通化を進める。ハーモニック・ドライブ・システムズは精密減速機で世界シェアを握り、指先の制御を支える。

ロボット工学の専門家でロボットエンジニアの安達祐輔氏は次のように語る。

「生成AIが“脳”だとすれば、日本企業は“神経と筋肉”を支配している。ここを押さえている国は、最終的に主導権を失わない」

金鉱ラッシュで最も儲けたのがスコップ売りだったように、現在のロボット産業で日本は「世界最高のスコップ提供者」なのである。

川崎重工「Kaleido」が示す日本の完成機戦略

日本は部品供給国にとどまらない。完成機でも独自の進化を遂げている。象徴的存在が、川崎重工の人型ロボット「Kaleido(カレイド)」だ。2026年時点で第9世代に進化したKaleidoは、家庭向けではなく、災害現場や建設現場を主戦場とする。

100kgを超える重量物を扱い、転倒しても破損しない設計思想は、「人と同じ場所で働くロボット」という日本的価値観を体現している。

「日本のロボットは“速さ”や“派手さ”より、“人と共存できるか”を基準に設計されている。この思想は介護・医療分野で決定的な差になる」(同)

介護大国・日本が持つ「暗黙知」

少子高齢化の最前線に立つ日本には、世界最大規模の介護・福祉データが蓄積されている。「人を抱きかかえる力加減」「歩行補助のリズム」「恐怖感を与えない動作」といった暗黙知は、単なるAI学習データでは代替できない。

この「身体知」は、ヒューマノイドが社会に受け入れられるかどうかを左右する決定的要素となる。

「最終的に家庭に入るロボットは、賢さより“安心感”が問われる。日本は世界で最も厳しい実験場をすでに持っている」(同)

中国が量産を担い、米国が脳を作るとすれば、日本が担うべき役割は明確だ。それは「身体」と「所作」の世界標準を定義することだ。精密工学、介護現場の知見、共存思想。この三つを融合させたとき、日本は単なる部品供給国から、世界中のロボットに「動きの哲学」を与えるプラットフォーマーへと進化できる。

CES 2026が示したのは、日本の敗北ではない。それは、「精密工学の逆襲」が始まった瞬間だった。

(文=BUSINESS JOURNAL編集部)