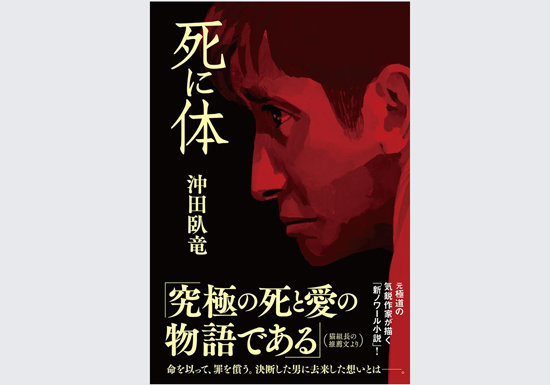

『死に体』(れんが書房新社刊)

『死に体』(れんが書房新社刊)当サイトで山口組分裂騒動の内幕を中心に、ヤクザ社会のリアルをレポートし続けている元山口組二次団体幹部で作家の沖田臥竜氏。同氏の最新小説『死に体』(れんが書房新社)が発売され、話題を呼んでいる。

小説の主人公は、死刑宣告を受けた元ヤクザ・伊丹杏樹。彼のすさんだ人生は、処刑台に上がるまでのたった3年あまりで大きく変化することになる。社会から隔絶された空間で「死に体」なった死刑囚に何が起こったのか?――。

そんな同書のレビューを、元山口組三次団体組長という立場から、各メディアで社会や経済を鋭く批評している評論家の猫組長が寄せてくれた。

物語の主人公に突きつけられた「死刑」という制度は、今でもその存在が議論の対象であり続けている難題である。死刑は、社会に、人に、なにを及ぼすのか。『死に体』の先に広がる光と闇とは?

オウム真理教元幹部死刑執行日に発売された「死刑囚の物語」

7月26日、沖田臥竜による小説『死に体』が発売された。

奇しくもこの日、オウム真理教事件の死刑囚6人に刑が執行されたのは、何かの因縁だろうか。7月6日、先に刑の執行を受けた麻原彰晃(松本智津夫)ら7人と合わせ、計13人全員の執行が終わった。死者27人、負傷者6000人以上を出した、日本の犯罪史上最も凶悪な事件も、ようやく幕を下ろしたと言えるだろう。

『死に体』の主人公、伊丹杏樹は元ヤクザの死刑囚である。彼は暗く冷たい独房で、生と死の狭間を行き来する。

伊丹杏樹から、死刑囚で思い浮かぶような凶悪さは微塵も感じられない。しかし、彼は死刑囚なのだ。死刑宣告を受けるほどの、凶悪な罪を犯しているのである。

死刑は残酷な刑罰であり、人権侵害だから廃止すべきとの意見がある。果たしてそうだろうか。そもそも、刑罰とは人権を制約する行為である。人権は絶対的無制限ではないのだ。だから、人権は時に他の人権と衝突する。

人権の不可侵性は、他者の権利を不当に侵害しない限り保障されるというものだ。

死刑判決を受ける者は、ほぼ複数の命を奪っている。それも、金銭目的など、自己の感情や欲望を満たすためにだ。

日本の死刑は絞首刑によって行われる。死刑囚は首にロープをかけられ、足元の床が開くと2メートルほど下に落下する。一瞬で脳への血流が止まり意識を失うと、すぐに絶命する。もちろん、苦痛を感じる間もない。死刑囚によって、突然命を奪われた被害者の恐怖と苦痛に比べれば、楽な最期であろう。

10年ほど前、アフガニスタンで公開処刑の場に出くわしたことがある。姦通罪に問われた男が、石打ちによって処刑されるところだ。

穴の中に体を布で巻かれた男が座らせられている。周囲には拳大の石が集められ、群衆が取り囲んでいる。石が大き過ぎると、すぐに死んでしまうため、小さい石が用意されているのだ。

石打ちによる処刑は、いかに長い時間、苦痛を与えられるかが重要らしい。致命的な傷を与えられることなく、石を投げ続けられる。長い時だと、絶命までに3日を要することもあるらしい。

非イスラム文化の者には、とても残酷で理解し難い行為であろう。だが、この地域ではイスラム法による当然の刑罰なのだ。残酷な公開処刑は、見せしめの意味合いも強い。共同体の秩序を守るために、石打ち刑は昔から行われてきた伝統であり文化なのである。

80%以上の国民が死刑制度を肯定

人間が秩序ある社会を実現するには、高度な文明と徹底した法の支配が必要である。我々人類は、長い時間をかけ、現在の文明的な社会を実現してきた。その過程において、法と刑罰が生まれ、その執行に試行錯誤が繰り返されてきたのだ。

地球上には、多様な文化を持つ地域・共同体が、それぞれの価値観をもって存在している。それらを同質の価値観で標準化しようとするのは、異文化の否定にほかならない。

国家の刑罰もまた、歴史と文化によって選択されてきたものである。他国の刑罰権に異議を唱えるのは明らかな内政干渉であり、愚かな行為であると自覚すべきだ。

死刑の是非を論じるには「なぜ人を殺してはいけないのか」という問いに答えを出さなくてはいけない。だが、複雑に考える必要はない。駄目なものは駄目なのである。人がされて嫌なことは、他人に対して行ってはならないのだ。この原始的なルールこそ道徳の基本であり、そこに論理的な説明など必要ないのである。

しかし、ここで相反する問いが立ちはだかることになる。死刑によって、人の命を奪うことは許されるのか、という問いである。この答えを導くには、死刑を肯定する者、反対する者、双方の根底にある感情を理解しなくてはならない。

死刑肯定論には、死刑制度が社会秩序を維持するために必要という感情がある。一方、反対論には、死刑は残酷な刑罰で人権侵害だから死刑制度は不要だ、という感情がある。どちらも、その根底には、それぞれの正義があるのだ。

しかし、この世に絶対的な正義など存在しない。それならば、相対的な正義を実現するための、現実的な手段を考えることが、最も理にかなっていると言えるだろう。

内閣府の世論調査によると、80%以上の国民が死刑制度を肯定している。死刑に凶悪犯罪の抑止力はないとする意見もあるが、8割以上の国民が死刑制度を支持している事実こそ、一定の抑止効果と考えてよいのではないだろうか。人の命を奪えば、死刑によって自分の命も奪われるかもしれない--。その意識が死刑廃止によって失われることのほうが、よほど恐ろしいことである。何より、ルールは単純明快なのだ。死刑になるような残酷な罪を犯さなければよいだけだ。

死刑と対峙した時、人は何を考え、どう行動するのか

死刑制度で危惧する点といえば、誤審による冤罪だろう。冤罪によって死刑が執行されたら、取り返しがつかない、という考えだ。

確かにそのとおりだが、交通事故による死であっても、取り返しがつかないのは同じである。人の死に、取り返しのつく死など、はなからないのだ。

それでも、冤罪の発生する可能性を100%排除することはできない。現在の捜査能力と科学鑑定の精度、そして裁判制度から考えて、誤審の可能性はゼロに等しいだろう。だが、確率的にゼロを求めることは不可能である。仮に、誤審による冤罪が起こるとしても、その確率から、社会正義の実現に必要な誤差と考えられる程度だ。

誤審による冤罪を死刑反対の論拠とするならば、日本では冤罪による刑の執行が起きたことがないという事実をもって十分に反論できる。冤罪による死刑判決を受けた事件はあるが、それらは再審によって無罪となっているのだ。

それから、もうひとつ、死刑になることが目的の凶悪犯罪に対して、死刑制度は無力どころか、犯罪の助長となる、という指摘がある。

先日、この問題について、死刑制度に反対を唱える弁護士と話す機会があった。話は自然と、2001年に大阪教育大学付属池田小学校で8人の児童を殺害した、宅間守の事件に及んだ。

だが、宅間守の裁判記録を読めば、彼が死刑になるために事件を起こしたという動機は怪しいものとなる。犯行前の入念な下見と逃走経路の確認。逮捕後に精神異常を装う姿など、とても死刑が目的とは思えないのだ。

動機が死刑になるための犯行とされる事件には、7人が殺された、2008年に起きた秋葉原通り魔事件もある。

こちらは、まさに通り魔的犯行で、犯人である加藤智大の供述に頼るならば、死刑が目的であったという動機に納得せざるを得ない。だが、この2件の死刑判決事件は、特殊な例として考えるべきだ。動機は、あくまでも犯行に及んだ理由でしかない。重要なのは犯罪の事実であり、社会に与えた影響なのである。

さて、『死に体』の物語では、死刑囚となった伊丹杏樹が愛を知り、その愛が失われることを恐れ、死に急ぐ姿を描写している。

死刑という、いわば究極の死と対峙した時、人は何を考え、どう行動するのだろう。

『死に体』は、沖田臥竜が長い独房生活の中で生み出した作品である。出所してからの期間を含めれば、14年もの歳月をかけ、推敲を繰り返した物語なのだ。暗く冷たい独房という場所でこそ生まれた作品である。

主人公、伊丹杏樹と沖田臥竜の違いは、長いトンネルの出口に光があるかないかという点だけだ。

読後の感想は、重く、苦しい。誰も救われることもなければ、誰かが幸せになることもない物語である。唯一、救いがあるとすれば、伊丹杏樹が愛を知り、死ぬことによって苦痛から解放されることだろう。

これは、究極の死と愛の物語である。

(文=猫組長/評論家・元山口組系組長)