「人生会議ポスター」の炎上騒動が投げかけた“本当の問い”…重要なのは、対話のプロセス

鈴木真知子さん(82歳)は数年前に脳卒中で倒れ、そのまま寝たきりとなった。身体は拘縮し、着替えをするにしても大変な作業となる。洋服がボロボロになっても、むくみでズボンが入らなくなっても、何度も催促しないと家族は新しい着替えを持ってくることはない。食事の時間になると、ダイニングに集まり、介護職が真知子さんの口から高カロリー栄養食を少しずつ流し込むように入れる。

それを見ていた他の利用者の家族がこう漏らした。

「自分はあんな老後は迎えたくない」

「利用者本位」という言葉を、福祉職の間ではよく使う。

しかし現実は、利用者本位ではなく家族本位だったり、事業者本位だったりするケースも少なくない。真知子さんが何を望んでいるのか、今となっては知る由もないが、意思を表現することもできず、めったに家族が面会に来ない現状をただ受け止めるしかない。

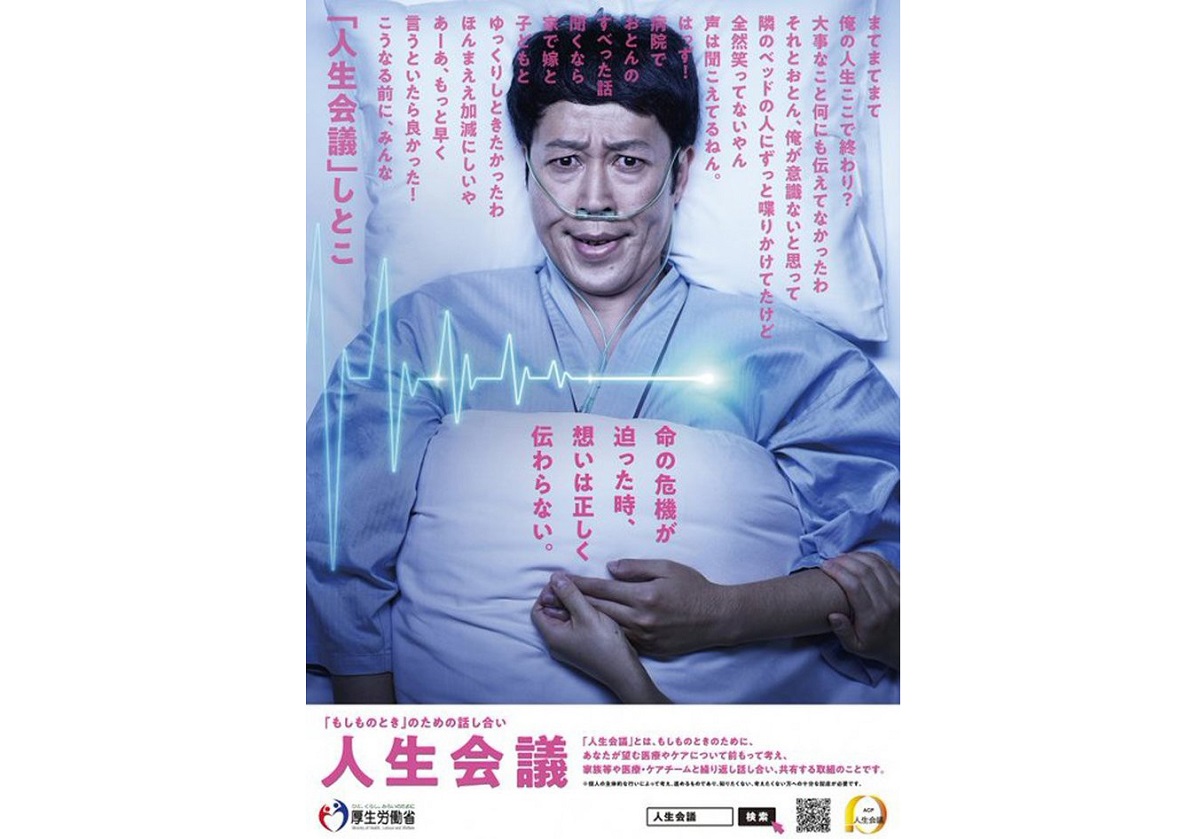

小藪千豊の“あのポスター”

人生会議のポスターが話題になった。終末期にどのような医療やケアを受けるか事前に家族や医師と話し合っておくよう啓発する厚生労働省制作のポスターに対して、各方面から猛反発が。自治体へのポスター配送も中止となった。

11月30日を「いい看取りの日」として厚労省が定めたのは昨年のこと。「いい看取り」を実現するために、「人生の最終段階についてあらかじめ考えておきましょう」という考えを広めるために「人生会議」との愛称を付け、それを普及させる目的でポスターが制作されたという。

ポスターの中にいるお笑い芸人の小藪千豊さんは酸素チューブを鼻につけ、何かを訴えかけるような表情でこちらを見ている。

まてまてまて

俺の人生ここで終わり?

大事なこと何にも伝えてなかったわ

それとおとん、俺が意識ないと思って

隣のベッドの人にずっと喋りかけてたけど

全然笑ってないやん

声は聞こえてるねん。

はっず!

病院でおとんのすべった話聞くなら

家で嫁と子どもとゆっくりしときたかったわ

ほんまええ加減にしいや

あーあ、もっと早く言うといたら良かった!

こうなる前に、みんな

「人生会議」しとこ

家族の意見が前面化する日本の状況

このポスターに対し批判的な意見が殺到したことは承知の通りだが、見る者皆が納得できるものを制作することは難しいため、少々インパクトのある作品にしようと思ったら、賛否両論が生じるようなものになることはいたしかたないのかもしれない。このポスターが注目されたことで「人生会議」のことを知った人もいるだろうから、ある意味、広告戦略としては成功だったといえるかもしれない。

しかし、不必要な「あおり」「脅し」で国民の意識づけをするような手法は、公の機関が採用すべきではないと思う。この“不安商法”は、営業トークではよく使われるもので、悪徳商法でもおなじみの手法だ。終活・エンディング産業でも「後悔しないために」「迷惑をかけないために」というフレーズで不安をあおるコピーをよく見かけるが、多用すると逆に信用を落とす。

しかし、である。実際のところはどうだろうか。

日本では、当事者も家族も、切羽詰まった状況にならないと、自分の身に置き換えて死を考えるような機会はほとんどない。実際に看取りの話となると抵抗を感じる人は多く、「まだ医療の力でなんとかなるのでは」と無意識に思っている人も多いのではないだろうか。

誰もが平等に必ず最期を迎えることになるにもかかわらず、QOD(quality of death/死の質)をより豊かにするためにはどうすればよいか、在宅医療、看護、介護でどう支えていくべきか、これまでも幾度となく医療従事者を中心に議論が交わされていたが、結局のところ日本では、よくも悪くも家族が医療方針を決定する傾向が強く、本人よりも前に出て、自分たちが後悔しないために「できるだけのことはしてほしい」と、無理やり医療行為に引っ張ってしまいがちである。

公募の上、「人生会議」の名称が決定

日本では、2007年に「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」を発表。その後、2015年に「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」とした。ここで「終末期」という言葉はすべて「人生の最終段階」と表現を変えている。

さらに2018年には、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」が公開された。このガイドラインでは、人生の最終段階をどのように迎えたいかを、医療だけではなく、介護等ケアチームや在宅の現場も想定し、家族などと思いを繰り返し確認共有していくことの重要性が示されている。

それらを実際に医療・ケアチームと繰り返し話し合い共有する取り組みのことを「ACP(アドバンス・ケア・プランニング)」というが、もう少しわかりやすい日本語で表現するため、公募の上、2018年に「人生会議」という愛称が決定したわけだ。

人生会議の元になるACPは契約社会の考え方

アメリカでは、ACPの内容を文書化し、法的に有効にする制度が整っている。

たとえば、自分の治療方針を自分で決定できなくなる場合に備え、緊急医療、心肺蘇生、終末期医療に関する希望を文書にしておく「リビングウィル」もそのひとつ。ACPはあくまで医学上の死が着地点で、死に方もアメリカでは契約社会の考え方がベースにある。

ちなみにアメリカでは、「プレニード・フューネラル・アレンジメント」といって、葬儀の生前契約が1980年代に急速に広がり、自分の葬儀について事前に決めて契約しておくという動きが見られた。アメリカでは香典のような互助システムがなく、生前に契約しておく葬儀保険がビッグビジネスになっている。自分の思いを書いておく行為や記録は日本にもたらされ、「エンディングノート」と称され日本版にアレンジされ終活ツールとして利用されているのはご存じの通りだ。

ACPは契約社会であるアメリカで考えられた概念であるため、日本社会にはなじみにくいのではという疑問が以前からあった。また、医療の側からの発信だけだと、逆に当事者の考える余地がなくなってしまうのではないかと違和感もある。そもそも、余命が限られた場合、その後のことは「在宅か病院か」という視点だけで語られるべきものではないし、何かひとつの結論を出すべきものでもないだろう。

「迷惑をかけてしまう」という残念な文化

我々人間は、医療がないと生きていけない一方で、医療があればそれで生きていけるのかというと、そういうわけでもない。生きるためには環境、暮らし、人間関係等が絡み合い、それぞれに役割があることは誰でもわかるだろう。

身体が思うように動かなくなってくると、社会から遠ざかり、さらにある一定のところまでいくと、「周囲に迷惑をかけてしまう」と遠慮してしまう残念な文化が、日本にはある。ところが本音では、「好きなことをしたい」「病院や施設ではなく、家できままにくらしたい」という欲望もあるはずで、多少は不自由があって生命の危険が伴うとしても、主体的に生きたいと思う人を支えるためにこそ、「人生会議をしよう」というのが本来のあるべき姿ではないだろうか。

人生会議は「何かを決める」ことではない

106歳の谷村春江さんは、最期まで住み慣れた自宅で過ごし亡くなった。足腰は弱くなっているが、亡くなる2週間前までは自力でトイレに行くことができ、利用していたデイサービスやショートステイでは、他人の食事をつまんでしまうほど食欲旺盛なおばあちゃんだった。

最期の1カ月は、枕元に「看取りノート」を置き、別棟に住む家族は毎日交代で彼女の様子を見にいき、看取りノートに日々の様子を書いていた。ある朝、前日から春江さんの自宅に泊まっていた50代の孫が、異変に気がつく。夜中に、そっと息を引き取ったようだ。

もう10年以上前のことではあるが、春江さんは一度生死をさまよったことがある。その時に言っていた春江さんの言葉を家族が思い出した。

「お迎えが来たら、自分で逝くから。つきっきりで看病しなくていいからね。」

人生会議で大切なのは、何かを決めることではない。重要なのは、対話のプロセスなのだ。決めなければいけないことは、その結果、自然と見えてくるものなのではないだろうか。

(文=吉川美津子)

【プライバシーに配慮しすべて仮名とし、個人や施設が特定されないように一部変更して紹介しています。】