『ゴースト・オブ・ツシマ』世界的ヒット、PS4タイトルのトップ3に入る傑作の秘密

今回はPlayStation 4用ゲームソフト『Ghost of Tsushima』(ゴースト・オブ・ツシマ)を紹介しよう。鎌倉時代中期の13世紀末、日本を攻めてきたモンゴル帝国と主人公・境井仁(さかいじん)の戦いを描いたアクションアドベンチャーゲームだ。敵と遭遇すれば剣で戦い、ときには技習得で主人公を強化させ、ときには寄り道して温泉に入ってみるのもいい。自由度が高く、それでいて物語もがっつり楽しめる内容となっている。

舞台となるのはタイトルにあるとおり、長崎県に属する「対馬」。「ゴースト」とあるのでホラーものだと思っているかもしれないが、そうではない。モンゴル帝国との激闘で生き残り、敵へ立ち向かっていく姿が「対馬の亡霊」のよう……ということで、このタイトル名となっている。発売(2020年7月17日)から3日間で全世界240万本を突破したほどの話題作、いったい何がそんなに面白いのかをチェックしてみよう。

まるで時代劇映画のような絵づくりと物語

本作の発売元は、ソニー・インタラクティブエンタテインメント。「元寇」と呼ばれる日本の歴史的事実を扱っているわけだし、てっきり日本国内で開発されたものかと思ったらそうではない。Sucker Punch Productionsというアメリカの会社で開発されたのである。さまざまなメディアで答えていた開発者の話によると、日本の歴史でゲームの題材になりそうな出来事を探しているときに「元寇」を見つけ、調べていくとゲームなどではあまり扱われていない題材だったことがわかったので、これに決めたという。

さて、ゲームの冒頭シーンは以下のような展開となっている。

侵攻の足掛かりとして対馬に上陸したモンゴル帝国、あっという間に島は占領されてしまうが、かろうじて生き延びた武士、境井仁がいた。彼は境井家最後の生き残りとして、対馬の民を守るべく立ち上がる――。

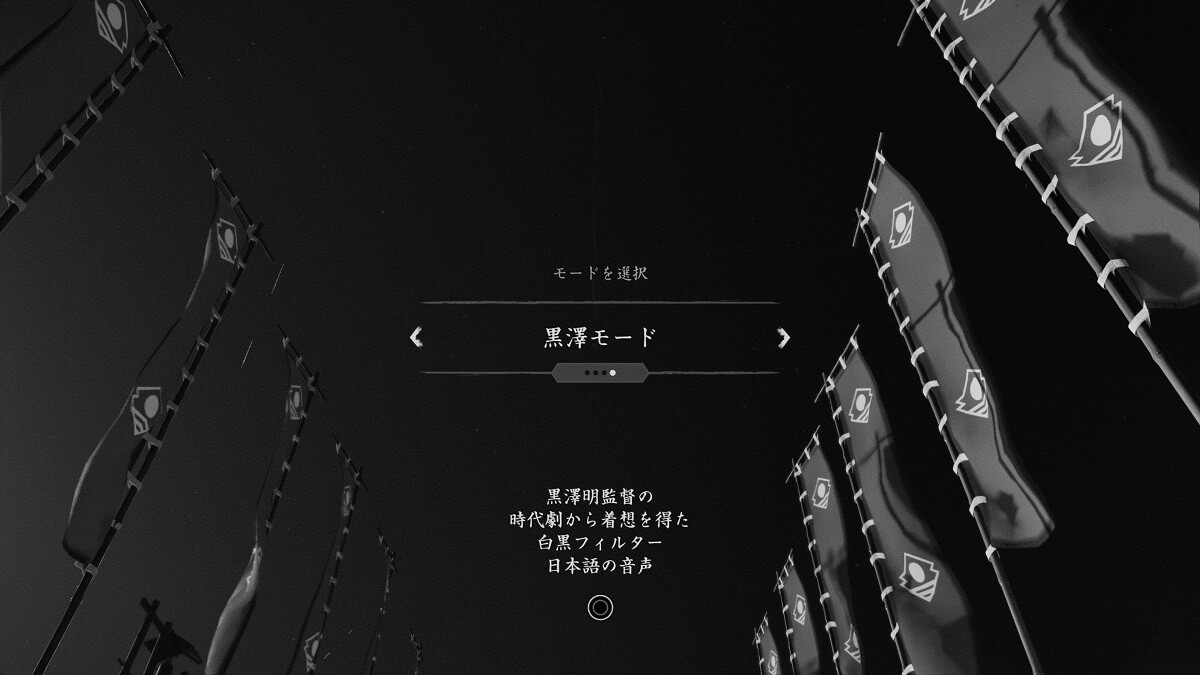

こんな感じで冒頭は進んでいくのだが、いわゆる「外国人が考えたサムライニッポン」が描かれているわけではない。これがびっくりするほど「日本人がイメージするザ・時代劇」になっているのだ。画面を白黒のフイルム調にすることも可能で、それをわざわざ「黒澤モード」という名称にしているあたり、日本の時代劇に対するただならぬリスペクトを感じる。

対馬のどこにでもいける探索の楽しさ

そうした日本らしさは、メインのストーリーを進める以外の部分にもたくさん散りばめられている。本作は「オープンワールド」と呼ばれる仕組みを取り入れており、舞台となっている都市・町(本作の場合は対馬)を自由に歩き回ることできる。たとえば秘湯を探してみたり、和歌を詠んでみたり、狐を愛でてみたり……。ついつい寄り道して対馬を探索してしまうのも、本作の楽しさだ。

また、その親切なゲームデザインにも注目してもらいたい。ほんの一例だが、たとえば次に何をしたらいいのか、どこへ行くべきなのかを誘導するシステムが、うまくゲームに組み込まれている。たとえば次に行くべき場所について、これまでのゲームなら画面上にマーカー等が表示されて進行方向がわかる、というものが多い。ところが本作は風の流れで進行方向を表現しているのだ。風が吹いている方向が、次に進むべき場所なのである。なんというオシャレ、なんという“わびさび”なのだろうか。

主人公・仁に技を習得させてどんどん強化、ほどよい広さの対馬マップを探索する楽しさを味わいつつ、その重厚な物語を味わう。そのストーリーはもちろん、ストレスなくゲームを進めることができて、ゲームデザインも非常に完成度が高い。PlayStation 4タイトルの中でトップ5……いやトップ3に入る傑作といってもいいだろう。ぜひその目で、境井仁の生きざまを確認してほしい。

(文=松井ムネタツ/ゲーム系編集・ライター)

(C)2020 Sony Interactive Entertainment LLC.

ゲーム名:Ghost of Tsushima(ゴースト オブ ツシマ)

メーカー:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

対応機種:PlayStation 4

ジャンル:オープンワールド時代劇アクションアドベンチャー

発売日:2020年7月17日

価格:7900円(税別)