「大阪維新の会」(松井一郎代表)がリベンジを目指す「大阪都構想」(正確には「大阪市を廃止し特別区を設置」であり、大阪都にはならない)をめぐる住民投票が11月1日に迫った。2015年の投票では僅差で否決され、当時の橋下徹市長が政界を引退した。

紆余曲折で再投票にこぎつけたが今夏、ともに維新が第一党の府議会、市議会で2度目の投票実施が可決されるまでは「勝つまでじゃんけんか」との批判もあった。しかし『住民投票』(岩波新書)などの著書があるジャーナリストの今井一氏は「2回も住民投票をやるのはおかしい、という論は稚拙です。世界的に見れば、2年間は再投票を禁じるなど期間を定めて住民投票のやり直しを認めている国が多い。5年は十分な期間。世界では同じテーマで何十回も投票し直しているケースもあるんですよ」と説明する。

都構想の経済効果について市民向けパンフレットには「10年間で約1.1兆円の財政効率化効果がある」と明記されている。維新が学校法人嘉悦学園に算出させた。世に「経済効果」ほど胡散臭い数字はないが、ここでは数字の議論にならないものを少し見る。

都構想の住民投票は民主主義?

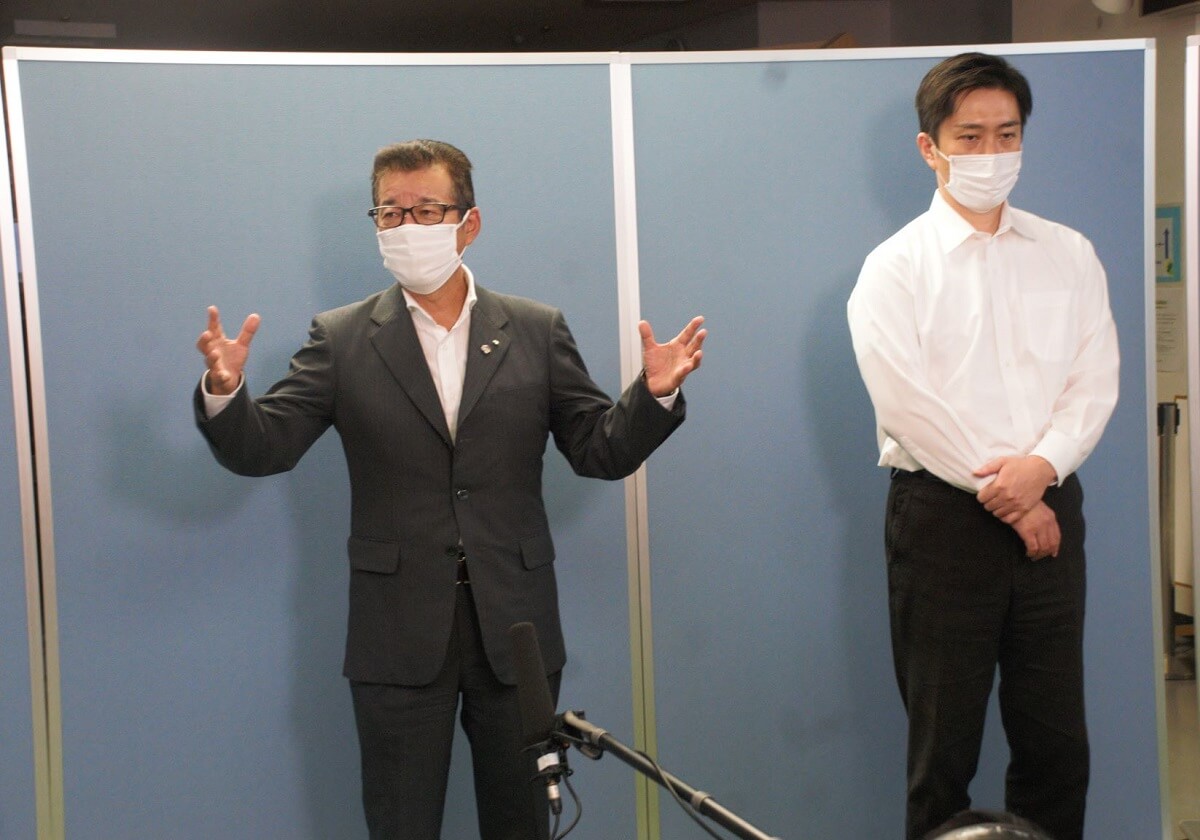

コロナ禍にあって投票を強行することへの批判に対し、松井一郎市長も吉村洋文府知事も「住民投票は民主主義の基本」と強調する。住民投票といえば原発建設反対や首長のリコールなどを想起するが、今回はこうした直接請求型とは違う。立憲民主党の尾辻かな子衆院議員が「大阪市民は4つの特別区にしてほしいなんて言ってないし、私の選挙区(東住吉区など)も天王寺区民になりたいなんて誰も言ってません。トップダウンの住民投票」と語るように、浪速っ子から沸き上がって求められたものではなく、2010年に府知事だった橋下氏がぶち上げたものだ。

現在、松井市長や吉村知事がいう「民主主義」のよりどころは、議会が「GOサイン」を出したこと。よりどころを与えた最大の功労者は公明党だ。5年前は自民党や共産党と同様、都構想に反対していたが、橋下市長に「(公明現職のいる小選挙区に)維新の候補を立てるぞ」と脅されて「投票実施には賛成」とした。さらに昨年の統一地方選で維新が大勝するとひれ伏すように「構想に賛成」に転じた。実は昨年4月に府議会では、維新と公明の両幹事長の間で「任期中に住民投票を実施する」との密約までしている。

「選ばれた区長が決めること」

大阪市の24の区は4つの特別区に再編成され、旧来の区役所は地域自治体の事務所に格下げされる。「平成の大合併」同様、市民は遠い特別区役所に行かされる。特別区は現在の区役所を本庁舎にするが、新・淀川区と新・天王寺区では淀川区役所と天王寺区役所で職員が溢れるため現在の大阪市役所に両区の出張所を設ける。これで「持ち場にいない職員」が約1500人も出る。大災害が起きても管轄地域に担当職員は不在なのだ。

新庁舎建設を控えたのは「税金無駄遣い」の批判をかわすためだが、将来、庁舎を建設するのは目に見えている。松井氏は「ずっと建てない」とは言わず「特別区は選挙で区長が選ばれる。区長や特別区の議会が決めること」とごまかす。大阪府立大学と大阪市立大学は、両大学が望みもしなかった無用な統合で「大阪公立大学」となり、森之宮に新たなキャンパスを建設するのだ。

対立は悪いのか

松井市長は「今は府と市の首長の関係はいいが、悪くなると対立構造になってまた府と市の二重行政が繰り返される。未来永劫、二重行政に戻さないために制度を根底から変える」と市民を説得する。しかし、対立が悪いのだろうか。多くの政令指定都市の長は、知事と仲が悪い。

だが、政令指定都市と知事が「蜜月」ならどうなるか。昨年、維新が生き馬の目を抜くように仕掛けた「Wクロス選挙」は記憶に新しい。当時、吉村市長と松井知事が任期満了前に理屈をつけて辞任し、入れ替わって立候補して当選した。蜜月なら交代を繰り返して多選批判を避けて長期政権を確立できてしまう。仲が悪いくらいのほうが安心だ。

吉本タレントなどの応援

大阪といえば吉本新喜劇。関西では多くのテレビ番組に所属タレントがそれこそ朝から晩まで出演する。ニュースコメンテーターをしている人たちもいる。しかし彼らは「ちょっと心配やな。どうなるんやろ」などとは言うが、「大阪都構想」を批判をする言質を吐かない。基本的に太鼓持ちだ。

吉本興業は“うまい汁”を吸っている。大阪城公園の一角に建てられたCOOL JAPAN PARK OSAKA。「外国のお客さんに関西文化を」が建設名目で、政府と経産省共同出資の海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)の融資。実態は吉本興業のための劇場である。要は公費で劇場を建設してもらったようなもの。8月にはタレントや吉本興業の大崎洋会長とともに吉村知事が舞台に上がっている。応援団は吉本タレントだけではない。8月に放映された毎日放送の『ちちんぷいぷい』ではコメンテーターの元プロテニス選手、沢松奈生子氏が、司会者の都構想の説明に「吉村さんがコロナでものすごくがんばっていて素敵やなと思うので、今、言われたらストンと入ってきますね」などと話していた。

大阪都構想を「一丁目一番地」「党の存在意義」とする大阪維新の会がこのチャンスを逃すはずはない。しかし、筆者は橋下氏が「都構想」に信念を持っているとは思わない。タレント弁護士から政治家になり「どうせ国政に行くんやろ」と噂されるなか、「僕は大阪の未来を真剣に考えていますよ」と見せかける派手なパフォーマンスと感じている。ポピュリズムと巧みなマスコミ操作を吉村、松井両氏に引き継いだが、一票でも賛成が上回れば1889年(明治22年)以来の「大阪市」が日本から消える。