政府の10兆円「大学ファンド」で大学間格差が拡大か…有力国立大に資金集中の懸念

政府は世界トップレベルの研究力を目指す大学を支援する「大学ファンド」をスタートさせる。10兆円規模の公的資金を原資に年間3000億円の運用益を出し、その資金を活用して、選定した大学(以下、国際卓越研究大学<仮称>)に支援するのだ。計画通りに進めば、2024年度から、国際卓越研究大学1校あたり数百億円規模のファンド運用益を配分することになる。

国際卓越研究大学を選ぶ基準としては、〈1〉国内外の優秀な博士課程の学生を獲得、〈2〉世界トップクラスの研究者が集う研究領域の創出・育成、〈3〉若手研究者が独立して活躍できる場の提供――などを挙げた。

支援を受けることに決まった大学は、主に学外者らでつくる経営意思決定機関を新たに設ける必要がある。その監督下で、独自に行う企業との共同研究による民間資金の確保や寄付金などによる外部収入などを活用して、年利3%の事業成長が求められることになる。

現在紛糾している、私立大学ガバナンス改革のプランとも似ている。ともに学外者のみで構成する評議員会に最高意思決定の権限を持たせるというので、私大関係者の大反対を招いていることも共通する。

ただ、「大学ファンド」の場合は、その課題達成のために大学の裁量を高める規制緩和を進める可能性はある。その半面、大学での研究の実績によっては支援の打ち切りや運用益分配の減額の可能性もあり、むしろ大学には厳しい試練となろう。

運用サイドにとっては大きなビジネスチャンス

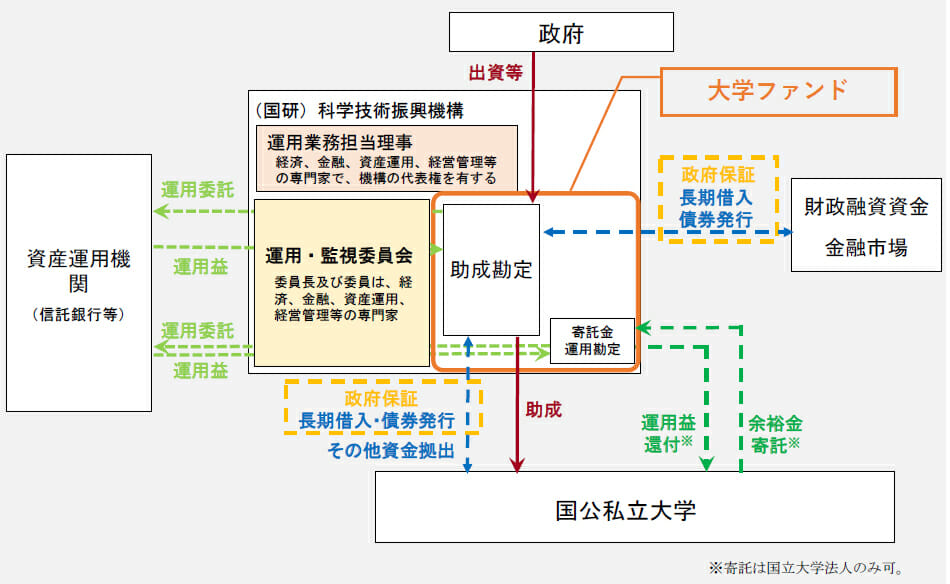

当初は10兆円全額を大学の研究活動に投資する思い切った施策のように思えたが、元金を減らさずに運用益で研究をやらせるというのだから、「セコイ」という声もある。ただ、下図のように、運用を任される信託銀行などにとっては、大きなビジネスチャンスであることは間違いない。

現に複数の証券会社のホームページには、近未来の投資情報として「大学ファンド」が紹介されている。超低金利時代に運用益3000億円を目標とするのだから、外国債だけでなく株式運用も視野に入ってくるというわけだ。そのため、大学よりも証券会社が、この「大学ファンド」誕生のニュースに素早く反応しているのだ。10兆円弱の資金が市場に投入されるわけだから、運用先となる証券会社などが喜ぶのは当然だろう。

「選択と集中」の大学政策の集大成

もちろん、選択された大学にとって、数十億円の資金を自大学の研究活動に使えるメリットは大きい。半面、「大学ファンド」の設立理念には懸念がないわけではない。2004年の国立大学法人化に伴って、国立大の運営費交付金を年ごとに削減したことが大学の研究力低下の主因であり、それが世界大学ランキングにおいて日本の国立大の順位低下にもつながっている、という声も少なくない。その視点で、ファンド運用益は特定の大学だけでなく広い範囲の大学の支援に活用すべきだ、というのである。

このような見解に、大学への競争的資金も併せて考えれば、「むしろ大学関係の支出総額では増えている」と文部科学省の高官は明言していた。その競争的資金の多くが、文科省などのプロジェクトに応募して選択された大学に配分されるのだ。その意味では、私学助成の特別補助も競争的資金と言ってよいだろう。

このような大学政策における「選択と集中」は、指定国立大学法人などの制度設計にも及んでいる。これは「世界最高水準の教育研究活動の展開が、相当程度見込まれる国立大学を指定国立大学法人として指定する」ものである。2021年では、東北大学、筑波大学、東京大学、東京医科歯科大学、東京工業大学、一橋大学、東海国立大学機構名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学の10校である。

「大学ファンド」の国際卓越研究大学には、これら10大学から選ばれる可能性が高い。世界から優秀な博士課程の学生を集め、世界トップレベルの研究者が集まる研究領域の創出・育成などの条件をクリアできそうなのは、旧帝大系の有力大学だからだ。科研費の採択件数で私大トップクラスの早慶も厳しい。日本で最も留学生数が多い早稲田大学でも、優秀な博士候補がどの程度いるか心許ない。可能性としては、医学部のある慶応義塾大学の方が、まだ望みはあるだろう。

大学間格差が拡大か

このように、もともと大学の競争的資金の獲得の実績がある有力国立大に「大学ファンド」の資金が集中し、その結果、さらに大学間の格差は広がっていく。地方創生の主役と期待される地方国立大にとっては、大学間格差の固定化につながるので、特に反発は強いはずだ。

全国の国公立大と高等専門学校の教職員が加盟する全国大学高専教職員組合は、「大学ファンド」が支援対象を数校に限っていることについて「広い範囲の大学の支援のために活用すべきだ」と懸念を表明している。支援を受けた大学に事業収入の年間3%増を求める仕組みに対しても「稼げる研究領域への『選択と集中』を促進してしまう」と批判している。

その批判を意識してか、政府は「大学ファンド」の支援対象外だが、優れた研究を行っている地方大学などを集中支援する「総合振興パッケージ」も策定している。しかし、規模が小さければ、今までの競争的資金の亜流が生まれるだけだろう。

運用に失敗すれば国民の税金で補てん

「大学ファンド」は科学技術振興機構に設置され、財政投融資を主な原資にしている。2022年度中に10兆円の基金の運用を始め、2024年度からは、その運用益(3000億円予定)を公募で選ばれた数校の国際卓越研究大学に配分する。そして、支援先は段階的に増やしていく計画になっている。

前述の全国大学高専教職員組合は、「大学ファンドが『打ち出の小槌』のように高収益を上げると期待するのは、他の基金の運用実績から見ても注意を要する」と警鐘を鳴らしている。また、選定された大学が年利3%の事業成長を求められることも「大学や社会にとって重要な研究領域の淘汰を促進する危険性を高める」と指摘した。

「大学ファンド」10兆円のうち、約9兆円を財政投融資の債券を発行して金融機関から借り入れる。その資金をもとにして、市場運用で3000億円の利益を出す計画のようだ。「大学ファンド」の3000億円を生み出すための運用利率は年利4%強となる。安倍政権時代からの実質ゼロ金利政策のもとで、果たしてその運用利率は達成可能なのか。未達成の場合は、税金で補てんするしかない。

また、研究者の集まりでもある大学に年利3%の事業収入増を求めるというのも、企業経営者が各事業部に達成目標を押し付けるようなものである。

本来の「学問」の意義や地域活性化などを真剣に考えれば、政府は世界でトップクラスの大学を「選択と集中」で生み出す大学政策でなく、息の長い多様な研究・教育活動をサポートすることが必要であろう。

(文=木村誠/大学教育ジャーナリスト)