消費増税の軽減税率、逆進性緩和は限定的?導入済みのEU諸国では多くの問題点が露呈

消費増税について報じる新聞各紙

消費増税について報じる新聞各紙結論としては、2015年10月の消費増税に対してなんらかのかたちで逆進性への配慮が必要な場合、軽減税率の導入は適切ではないと考える。

そもそも、可処分所得対比で見れば、それほど逆進性は大きくない。理由としては、非消費支出の項目を見ると、所得税や住民税が累進課税となっているためである。事実、総務省「家計調査」を用いて、消費税率2%引き上げに伴い、年収階層別にどれだけ負担が生じるかを試算した。参考のために、いわゆる額面である実収入対比と、そこから直接税や社会保険料を除いた可処分所得対比のそれぞれについて試算すると、実収入対比では確かに逆進性が検出される。それに対し可処分所得対比では、消費税に逆進性があっても直接税の累進性で調整されており、結果的には実収入対比ほどの明確な逆進性は検出されない。

こうした中で、軽減税率は最も必需性が高い食料品等の税率を優遇するため、国民にとっては一見わかりやすい逆進性対策に映る。しかし、所得の低い世帯では、それだけ食料品等に支出する金額が少なく、軽減税率に伴う実質的な還付額も小さくなってしまう。逆に考えると、それだけ軽減税率の対象を広げれば、支出額の高い高所得世帯に実質的な還付額が増えることになる。

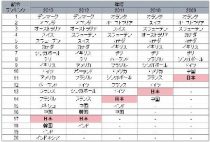

特に、EU諸国には多くの示唆がある。注目すべき点は、EU諸国はすでに軽減税率を導入している国が多いが、多くの問題点が指摘されていることである。

まず、軽減税率の適用範囲を合理的に設定することが困難であるため、業界を挙げての議論となり収拾がつかなくなる可能性がある。また、軽減税率に伴い事業者の事務負担が増加するという問題がある。実際に、食料品は軽減税率であっても、食料品を生産するためのエネルギーや設備等は標準課税となる。このため、取引により税率が異なり、そのための事業者や当局の事務コストが増加する状況に陥る。さらに加工食品等については、食材は軽減税率でもその他の部分は標準税率となるため、軽減税率を導入しても加工食品の価格は上がらざるを得ない。

こうした問題点がある中で、絶対額で見れば高所得者ほど実質的な還付額が大きくなり、軽減税率の目的である逆進性緩和の効果が限定的となる。EU諸国ですでに導入されているからといって、日本でも必ずしも軽減税率を導入すべきとは言い切れない。

つまり、消費税の逆進性対策を施す場合には最大限の公平性やコストへの配慮が必要なのである。実際、OECDやIMFの税制に関連する報告書を見ると、軽減税率に対する批判的な記述が多い。これは、逆進性の緩和に応えるための軽減税率はコストが高くつき、非効率な方策であることを物語っている。

一般的な試算では、酒類と外食を除く食品全般と新聞・書籍等を対象品目とすると、1%あたり4900億円程度の減収になるため、15年10月の2%引き上げ時には1兆円近い減収になる。しかし、代替財源は示されていない。これは、社会保障財源を毀損するため、他の分野で負担増が必要となることを示唆している。

●給付付き税額控除は導入できない

一方、消費税の逆進性対策として給付付き税額控除が効果的という議論があるが、これは次回の消費増税時には導入できない。なぜなら、わが国では所得把握のためのマイナンバー制度導入が16年となっているため、来年10月の消費税引き上げには間に合わないからである。また、実際導入できれば逆進性解消の効果は高いが、どの程度を低所得とみなして給付するかの線引きが難しく、所得の捕捉漏れや貯蓄が把握できない。このため、所得は少なくても貯蓄の多い世帯まで優遇してしまう可能性があることにも注意が必要だ。