7月3日以降、梅雨前線に伴う記録的な豪雨により、熊本県を中心に九州や中部地方など日本各地で甚大な被害が発生した。その原因について気象庁は7月10日、「日本列島を西から東に吹く『偏西風』が南に蛇行したことによって起こった可能性がある」との見解を示した。

偏西風は通常、中国大陸から日本列島に向かって吹いているが、7月上旬は朝鮮半島付近で南に蛇行していたことから、普段は東西に伸びている梅雨前線が傾き、南北に伸びる日本列島に沿う形状に変化した。この影響で列島の一部分しか交差しない梅雨前線が広い範囲で列島を覆い、大量の雨をもたらしたとされている。

偏西風の蛇行による悪影響は日本にとどまらない。中国では6月から断続的に大雨が降り、長江流域で浸水や土砂崩れなどの大規模な水害が起きている。重慶地域では80年に一度と言われる集中豪雨で、世界最大の水力発電ダムである三峡ダムの決壊が懸念されている。

偏西風の蛇行がもたらすのは豪雨ばかりではない。ロシア・シベリアの北部に「世界の寒極」と呼ばれる町ベルホヤンスクがある。氷点下67.8度という最低気温の記録を出したこの町の6月20日の気温が38度まで上昇したのである。北極圏における史上最高気温となる可能性があるが、このとんでもない事態が起きてしまった原因も偏西風の蛇行である。シベリア上空で偏西風が大きく北に蛇行し、南からの暖気が断続的に流れ込んだため、シベリア地域全体が「10万年に一度」の猛暑に襲われてしまった(6月19日付CNN)。

今年の冬の日本列島が記録的な暖冬になったのも、偏西風が蛇行し寒気の流れ込みが弱くなったのが原因である。このように世界中で異常気象をもたらすのは偏西風の蛇行である。

偏西風とは、北極と中緯度の境界を流れるジェット気流のことである。偏西風は同心円ではなく蛇行しており、この蛇行は年によって大きく変化することがある。偏西風の蛇行については、大陸の配置の複雑さに原因があると考えられている。地球にある陸地の7割以上が存在する北半球では海や陸地が複雑に入り組んでいるが、海水と土壌の温度を変化させるのに必要な熱量が違う。岩石は熱しやすく冷めやすいが、水は熱しにくく冷めにくいことから、北半球では大気の温度分布が複雑となっており、これが偏西風を蛇行させる原因となっているようだ。

脆弱性アプローチの重要性

最近の偏西風の蛇行について、「地球温暖化のせいだ」との声があがっているが、はたしてそうだろうか。

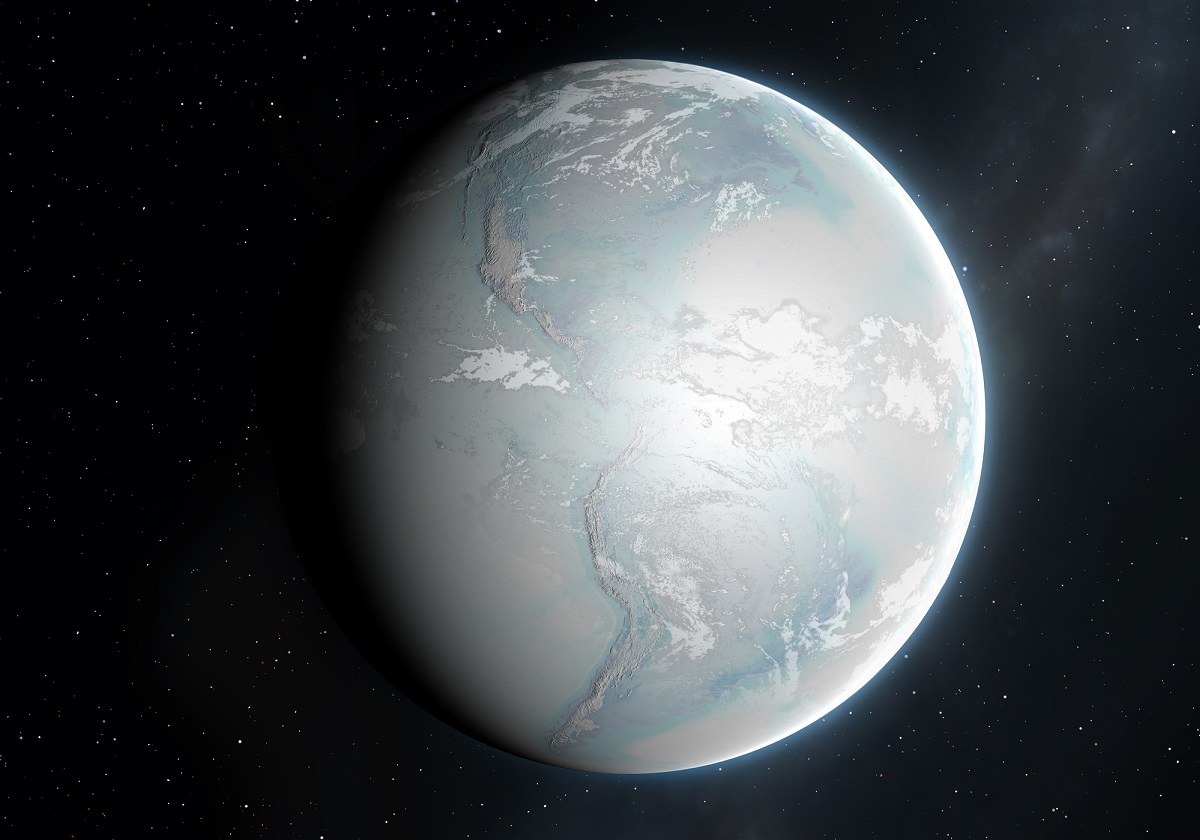

筆者は5月18日付コラムで「太陽の活動が200年ぶりの低調な状態にある」と報告したが、地球史というスケールで見ると、現在の地球は氷河期にあたる。氷河期とは北極と南極に氷が存在する時期を指すが、現代の氷河期は約200万年前に始まっている。

氷河期の間でも気温の変動があり、比較的温暖な「間氷期」と寒冷な「氷期」に二分される。私たちは1万2000年前頃から始まった間氷期の下で生活しているが、現在の間氷期の「寿命」は尽きかけているとの説がある。

間氷期の中でも平均気温より1~2度低くなる「小氷期」がある。直近の小氷期は江戸時代の前半に起きており、太陽活動が極めて低調だった。1645年から1715年の間ほとんど黒点が観測されなかったことから、この期間は「マウンダー極小期」と呼ばれている。寒冷化する前の時期が温暖で気温変化が少なかったのに対して、マウンダー極小期に入ると温度幅が極めて大きくなっている。降雨・降雪量も大幅に増加しており、異常気象の連続が常態となっていたことがわかっている。

太陽の活動は、1977年から2006年にかけて約30年間活発な時期が続いたが、その後、急速に低下して現在に至っている。チェコの気象学者J・ブッカは「太陽活動が低下すると偏西風が蛇行する」という論文を1998年に発表しているが、太陽活動が低下して寒冷化する過程で、冷めにくい性質を持つ海水にはいまだに十分な熱が蓄えられている一方、冷めやすい土壌では熱が盛んに放出されることから、大気の温度分布が乱れ、偏西風は蛇行しやすくなる。

最近の日本における豪雨については、活発な太陽活動の影響で暖かさが続いている海面から発生した大量の水蒸気と、大陸の冷却による偏西風の蛇行で南下した北極の寒気が衝突して、降雨量を飛躍的に増加させていると説明できるのではないだろうか。寒冷化への移行期に異常気象が発生しやすいことがわかっていることから、「50年に一度」の記録的な異常気象が頻発する現在の状況は、すでに小氷期に入りかけていることの証左なのかもしれない。

寒冷化は、食糧生産に甚大な悪影響をもたらすことはいうまでもない。異常気象が常態化する時代にあっては、社会のレジリエンスが大切になる。災いが起きても回復力があれば、最小限の被害で元の状態に戻すことができるというわけだが、「強いところばかりを強化するのではなく、弱いところをかさ上げして社会全体を強くする」という脆弱性アプローチへと政策を大転換させることが急務である。

現在進行中の新型コロナウイルスのパンデミックでも痛感することであるが、世界に冠たる超高齢社会となった日本ほど、この能力が必要な国はないだろう。

(文=藤和彦/経済産業研究所上席研究員)