こまめな水分補給は熱中症対策にも必要です。

カラダは、水分量を一定に保つ恒常性の働きがあるため、多く摂るとトイレが近くなりますね。ビールなどのアルコール飲料は利尿作用があり、水分補給にならないことはどこかで聞いたことがあるかと思います。アルコールが抗利尿ホルモン(水の再吸収を促進させ尿量を減少させる)の分泌を抑制するからです。

またコーヒーなどのカフェイン飲料もまた利尿作用があり、カフェインが交感神経を刺激して腎臓の血管を拡張させ、血液ろ過量を増やすことで尿の生成量を増やすため、水分補給としてお勧めできません。

ところで、アルコール飲料やカフェイン飲料のほかに、コショウや唐辛子などの香辛料、柑橘類、トマト・トマト製品、たまねぎ、大豆製品、酸味の強い食品、チョコレートなどの食品を摂ることで頻尿などの尿トラブルを起こす疾患があることをご存知でしたでしょうか。

その疾患は、「間質性膀胱炎・膀胱部痛症候群」といいます。これは「膀胱に関連する慢性の骨盤部の疼痛、圧迫感または不快感があり、尿意亢進や頻尿などの下部尿路症状を伴い、混同しうる疾患がない状態」と定義されています。日本において治療中の患者は約4500人と推定されていますが、実際は確定診断されていない方も含めるとそれ以上と考えられており、女性のほうが男性の約5倍多いとされています。

もっとも特徴的な症状は、尿が溜まると出現する膀胱の痛みです。トイレへ行くと痛みは消失するので、痛みを回避するために何度もトイレへ行くようになります。

通常、膀胱炎というと大腸菌などのばい菌によって炎症が起こり、尿検査で白血球の上昇などの異常がみられますが、間質性膀胱炎・膀胱部痛症候群の場合、ばい菌が原因でないため尿検査で異常を認めることは、ほとんどありません。

残念ながら原因はいまだに解明されておらず、仮説として尿中の毒性物質、膀胱粘膜の機能障害、自己免疫反応、疼痛に関する過敏性などが考えられています。特に尿中の毒性物質は、昔から特定の飲食物と症状との関連性が指摘されています。食事から摂った飲食物の成分や尿中代謝産物が、なんらかのメカニズムにより刺激成分となっている可能性が高いと考えられています。

病院で受診しても異常が認められないことも

刺激となる飲食物を避けることは、刺激のない尿をつくる一助となるため、食事療法は保存的治療のひとつであり、間質性膀胱炎・膀胱部痛症候群診療ガイドラインでは推奨グレードB(行うように勧められる)となっています。また、Interstitial Cystitis Data Base(ICDB)のコホート研究によると、高頻度で行われる治療の上位5位以内に入っています。

前述の通り、刺激となる飲食物には、アルコール飲料、カフェイン飲料、香辛料、柑橘類、トマト・トマト製品、たまねぎ、大豆製品、カリウムの豊富な食品、酸味の強い食品、チョコレートなどが考えられています。

個人によって影響を受ける食品、また、その摂取量によっても異なるため、一律にこれらの食品を避ける必要はありません。現在のところ、確立した食事療法はなく、個人で該当すると考えられる食品を1品ずつ4週間ぐらい避けてみて症状との関連をみて刺激となる食品を見つけ出す方法が一般的にとられています。

多くの患者さんは、頻尿、膀胱や下腹部の疼痛といった症状に悩んで医療施設を受診しても、諸検査で異常所見を認められないことが多く、「気のせい」などと言われ長期間にわたって悩む人も少なくありません。思い当たる方は、この病気に理解を示す医療施設での受診をおすすめします。症状との関連がある飲食物のリスト、献立を提供してくれるところもあります。

また、尿が濃くなると膀胱が刺激を受けやすくなるため、水分を多めに摂り、薄い尿にして刺激物の濃度を低下させることも大切であると考えられています。

暑い夏、水分を多めに摂り体調管理することは万人に対して大切なことです。こまめに水分補給をしましょう。

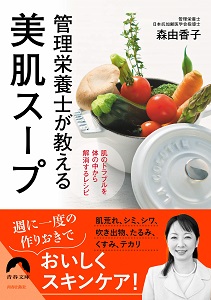

(文=森由香子/管理栄養士)