精神科医が語る徳川綱吉の「マザコン」と「小人症」…実母への思慕と劣等感、生類憐れみ令

この連載で徳川家の将軍を扱うのは3人目になる。これまでに、江戸幕府を開いた徳川家康とその直系の孫である第3代将軍の徳川家光を取り上げたが、家光には明らかにうつ病の兆候がみられた。

今回のテーマである徳川綱吉は、江戸幕府の第5代将軍である。その在位は、1680年から1709年であった。綱吉は、第3代将軍であった家光の4男で、1646年に生まれている。彼は15歳から館林藩の藩主をしていたため、館林宰相と呼ばれていた(実際は江戸に住んでおり、館林に出向くことはほとんどなかったようだが)。

綱吉は、兄である第4代将軍の家綱に世継ぎの男子がいなかったため、家綱の死後、急遽将軍職を継ぐこととなった。けれどもこの継承は、すんなりとはいかなかったようである。血縁からみれば綱吉は有力な候補であったが、当時の実力者であった大老・酒井忠清がこれに反対したという話が伝わっている。

酒井は、綱吉を「天下を治させ給ふべき御器量なし」と評し、皇族を将軍に迎えることを主張したと伝えられているが、彼の反対した本当の理由は明確ではない(あるいは後述する綱吉の身体的な特徴を問題にしたのかもしれない)。

最終的には、老中であった堀田正俊の推挙により、綱吉の将軍後継が決定したらしい。綱吉は将軍となった後、酒井忠清については病気を理由にして更迭した。

綱吉の生きた時代は、いわゆる元禄時代である。260年に及ぶ徳川家の治世の中でも、繁栄を極めた時期だった。さらに、文化的にも成熟した時代であった。ちなみに「元禄」とは元号であり、1688年から1704年までの期間である。

この時代は、学者、政治家であった新井白石、俳人の松尾芭蕉、『好色一代男』などの浮世草紙で知られる井原西鶴、人形浄瑠璃や歌舞伎作品で高名な近松門左衛門、「見返り美人」を描いた浮世絵師の菱川師宣などの著名人を輩出している。

また、赤穂浪士の討ち入り事件(忠臣蔵、1703年)が起こり、豪商・紀伊国屋文左衛門が活躍したのも、この時期であった。

将軍就任後も幾度となく実母を尋ねた綱吉はマザコンだった?

綱吉の生母であるお玉(桂昌院)は、もともとは京都の町人の家に生まれたらしい(1627年生まれ)。父が早世したため、お玉の母は関白家の家司である本庄宗利の家に仕えて住み込みで働いていたが、後に宗利の後妻となった。

お玉は、13歳で公家である六条有純の娘(後のお万の方)の部屋子となった。お万の方が家光の側室として大奥に入ると、それに従ってお玉も江戸に移った。その後家光の目にとまりお玉自身も側室となり、綱吉を産んだ。

家光の死後、お玉は綱吉と江戸の神田にあった館林御殿での生活を続けた。綱吉が第5代将軍になったとき、お玉も江戸城に移り住んだ。お玉は、1705年に79歳で亡くなり、芝の増上寺に葬られた(戦後になって、遺骨の発掘と鑑定が行われた)。

綱吉とお玉の母子関係は密着しており、綱吉が将軍に着任してからもその関係に変化はなかった。『骨は語る 徳川将軍・大名家の人々』(鈴木尚著、東京大学出版会)には次のように記載されている。

「将軍綱吉は、毎日のように近臣を使者としてご機嫌を伺わせ、また政務に暇があるときには自ら彼女を訪ねたり、猿楽をかなでたり、絵を書いてご覧に入れたり、調度品、彩帛(さいはく)の類で気に入ったものがあると差上げたり、さらに三の丸の彼女を本城に迎えたときは、自らお供し、専ら桂昌院の心に違わないことを旨にしたという」

後年“悪性”と評された、生類憐れみの令をはじめとする綱吉の治世

綱吉の治世においてもっともよく知られているものが、「生類憐れみの令」である。

これはひとつの法律ではなく、「生類を憐れむ」ことを趣旨とした数多くの法令の通称である。保護の対象としては、捨て子や病人から、犬、猫、鳥、魚類、貝類、昆虫類などにまで多岐に及んだ。その一例を以下に挙げる。

一、犬ばかりに限らず、惣じて生類、人々慈悲の心を本といたし、あはれみ候儀肝要の事。

(犬ばかりではなく、その他の生物に対しても慈悲の心から出るあわれみをほどこすことが肝要なのである)

この法令は後年「天下の悪法」と評価されることが多かったが、儒教に基づく文治政治の一環とする見方も存在している。

綱吉の治世の前半は堀田正俊を大老として重用し、徳を重んじる政治を推進した(天和の治)。ところが、1684年に堀田正俊が若年寄・稲葉正休に刺殺された事件をきっかけとして、綱吉は側用人の柳沢吉保らを重用して、偏った政治を行うようになったと評されることが多い(堀田正俊の殺害については、綱吉が黒幕である可能性も指摘されている)。

この時期に前記の生類憐みの令の発布をはじめ、“悪政”といわれる政治を行うようになった。生類憐れみの令は、母の寵愛していた祈祷僧の隆光のすすめによって発布したものという説もみられる。

多くの歴史学者においては、綱吉の政治的な手腕については否定的な見方が強い。たとえば、綱吉の評伝の作者で近世史が専門の塚本学は、綱吉について次のように厳しい見方をしている。

「著名人ではあり、同時代の日本人のなかでは、その生没年などが記録される少ない例のひとりでもある。現代日本人の多くもその名を知っている。だが、彼に特別の敬意や魅力を抱くものはほとんどあるまい」(『徳川綱吉』吉川弘文館)

また、江戸期の研究者であるベアトリス・ボダルト=ベイリーはその著書のなかで、生類憐れみの令について、綱吉が精神異常をきたした結果とみなす研究者も存在していることを指摘している(『犬将軍』柏書房)。ベイリーによれば、綱吉の治世の評価が低い理由は、将軍家の評伝である『徳川実紀』においてさえ、綱吉の政策について批判的に述べられているからだという。

ジャーナリストの仁科邦男は、「生類憐れみの令」について、次のように否定的に述べている。

「不思議なことに生類憐れみの令からは個々の動物に対する愛情がほとんど感じられない」

「『見知らぬ犬でも食事を与えて養いなさい」と江戸の町にお触れを出したが、町の犬が城内への立ち入りを認められ、養われた記録はどこを探しても見つからない』(『「生類憐れみの令」の真実』草思社)

さらに仁科氏によればこの法令は、綱吉の嫡子誕生祈願を動機として始まったもので、ひとりよがりの政策だったと指摘した。

オランダ商館医ケンペルは綱吉と対面し、“猿芝居”をさせられた

一方、少ない例ではあるが、こうした見方に反対する意見もみられる。作家の井沢元彦氏は、綱吉は有能な名君であったと高い評価をしている。井沢氏はその理由として、側用人制度など家柄にこだわらず積極的に有能な人材の登用を行ったこと、戦国風の「すぐに人を殺す社会」から平和主義の社会に転換を図ったことを挙げている。(『逆説の日本史14』小学館)

オランダ商館の医師として来日したドイツ人の医師ケンペルは、鎖国下の日本を訪れた数少ない外国人のひとりである。1691年、ケンペルは江戸で綱吉と対面したが、その様子を次のように記した。

「……商館長の拝礼のあと、高官たちが居並び御簾のうしろに将軍や大奥の女性たちが見ているなかへ、一行は呼びだされた。医師のケンペルは病気や薬について聞かれ、さらに『踊ったり、跳ねたり、酔っ払いの真似をしたり……外套を着たり脱いだり』と『猿芝居』をさせられた」(松井洋子『ケンペルとシーボルト』山川出版社)

徳川将軍が亡くなると身長を測り、同じ長さの位牌をつくった

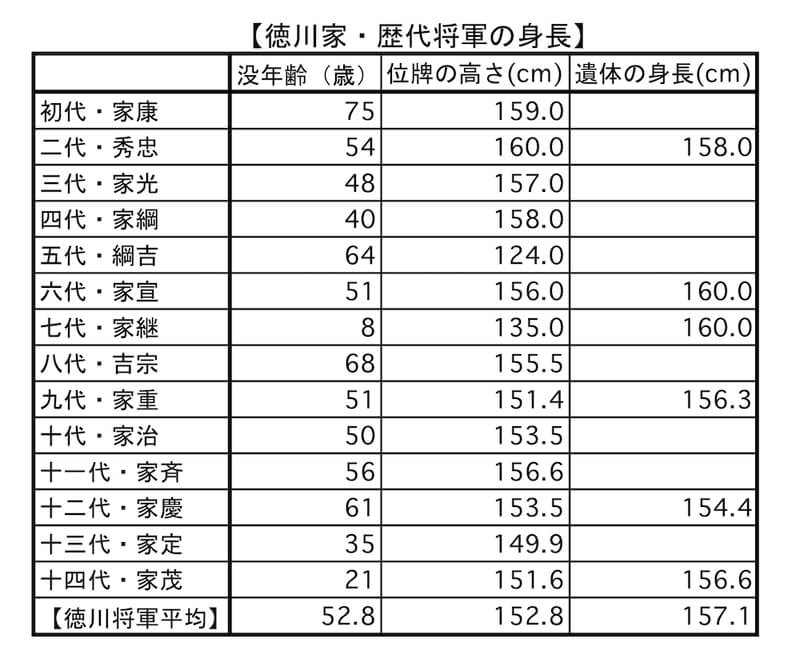

医師である篠田達明の著作『徳川将軍家十五代のカルテ』(新潮新書)によれば、徳川家では、将軍が亡くなるとその場で遺体の身長を計り、これと同じ長さの位牌をつくって三河の大樹寺まで運ぶことになっていた。

大樹寺は1475年に松平親忠によって創設された寺院で、松平家、徳川家の墓提所となっている。遺体と同様の扱いを受けた位牌は、丁重にかごにのせられ、行列を組んで江戸から三河まで運ばれた。

次に示すのが、篠田氏がまとめたおのおのの将軍の位牌の高さと遺体の実身長である。実身長については、前述の『骨は語る 徳川将軍・大名家の人々』に記載された、遺骨から推定された実測値が使用されている。

遺体の計測が可能であったのは増上寺に埋葬された遺体のみで、綱吉については、上野の寛永寺に埋葬されたため、遺体の計測は行えていない。また表の平均値については、8歳で亡くなった徳川家継の値は除外して計算した。

表から、位牌の高さと遺体の実測値は、近似した数値を示していることがわかる。

ここで注目すべきは、歴代の将軍のなかでの、綱吉の極端な低身長である。ほとんどの将軍は、当時の男子の平均身長である150センチ台後半の身長であったと推定されているが、綱吉のみ120センチ台と極端に背が低かった。この値は、まだ少年であった家継の135センチよりも小さい。このことは、何を意味しているのだろうか。

結論からいえば、綱吉は、医学的には小人症であったと考えられる。

小人症は、さまざまな原因で起こる疾患である。その定義としては、通常、身長が著しい低身長で、「標準身長−2標準偏差(SD)」以下のものをいうことが多い。原因としては、脳の下垂体の機能障害により成長ホルモンの分泌が不十分であるものが多いが(これを特発性小人症と呼んでいる)、原因不明のものも存在している。

東京女子医大の小人症についての研究結果によれば、性別では男性に多く、出生時において障害のみられた頻度が高かった。原因が脳下垂体の機能障害であったものが約9割で、多くが知能は正常範囲だった。

この疾患の治療としては、小児期から下垂体ホルモンを投与することが有効である例が多い。サッカーのリオネル・メッシ選手にはこの症状がみられ、下垂体ホルモンの投与を受けてきたことはよく知られている。

徳川綱吉の極端な低身長は、小人症が原因ではないか

それでは、綱吉のケースではどうであろうか。同時代の記録には、綱吉が低身長であったことを記した文献は存在していない(逆に、低身長ではなかったと記されているものもない)。

おそらく、最高権力者である将軍の身体的な「問題」について述べることは、タブーであったものと考えられる。同様の例として挙げられるのが、豊臣秀吉である。秀吉の右手の親指が2本あったことは、ルイス・フロイス、前田利家らが述べているが、これについて公式の文書には記録はない。

小人症であったことは、綱吉の精神状態やその治世に何か影響を与えただろうか。前述したように、将軍としての綱吉の評価は高いとはいえないが、また決定的な悪政というものはなく、綱吉の精神状態には大きな問題はなかったように思える。

生類憐れみの令の制定については、自分の低身長から発想した部分もあったのかもしれないが、確証はない。一点、小人症の影響を挙げるのであれば、綱吉は世継ぎの男子を持てなかったことが上げられる。脳下垂体の機能障害は、生殖に関するホルモンにも影響を及ぼすからである。

綱吉の長男である徳松は夭折し、この結果、第6代将軍は兄の子である徳川家宣に引き継がれることになった。

(文=岩波 明/精神科医)