茨城最強・サザコーヒーのゴン攻め戦略…スタバでも赤字のコロナ不況で、単年度黒字確保

「現象の裏にある本質を描く」をモットーに、「企業経営」「ビジネス現場とヒト」をテーマにした企画や著作も多数あるジャーナリスト・経営コンサルタントの高井尚之氏が、経営側だけでなく、商品の製作現場レベルの視点を織り交ぜて人気商品の裏側を解説する。

長引くコロナ禍で、外出自粛による来店客の減少や営業時間短縮など飲食店の苦境は続く。

業態別では、「居酒屋」に比べて「カフェ」は基本的に酒類提供を行わず(届け出をして行う店はカフェバーとなる)、夜間営業自粛の影響も受けにくい。だが、都心や駅前の商業施設に入居する店ほど、外出自粛や営業規制などのダメージが直撃する。

業界最大手のコーヒーチェーンで業績も一頭地を抜く「スターバックス」ですら、運営会社(スターバックス コーヒー ジャパン)の2020年度業績は単年度赤字となったほどだ。

そんなコロナ不況下でも、「2020年度の業績は黒字を確保した」個人チェーン店がある。人口約15万人の茨城県ひたちなか市に本店を構える「サザコーヒー」だ。

国内で1600店以上を展開するスタバに対して、サザの店舗数は1%にも満たない15店。茨城県内が中心だが、埼玉県と東京都内の商業施設にも店がある。創業は1969(昭和44)年と半世紀を超えるが旧態依然としておらず、積極的な仕掛けを行う。

なぜ老舗の個人系カフェが、コロナ禍でも業績を上げられるのか。

その取り組みを2回に分けて紹介したい。会長(創業者の父)と社長(息子)それぞれの手法も興味深く、厳しい時代のヒントとなれば幸いだ。まずは現社長の仕掛けから――。

モノづくりは真摯、コトづくりは話題性

「『良い材料×良い技術×良い人材』で、もっと美味しい商品ができます。コロナ禍が長引いて気が滅入る時期だからこそ、お客さんに楽しんでいただきたいと思っています」

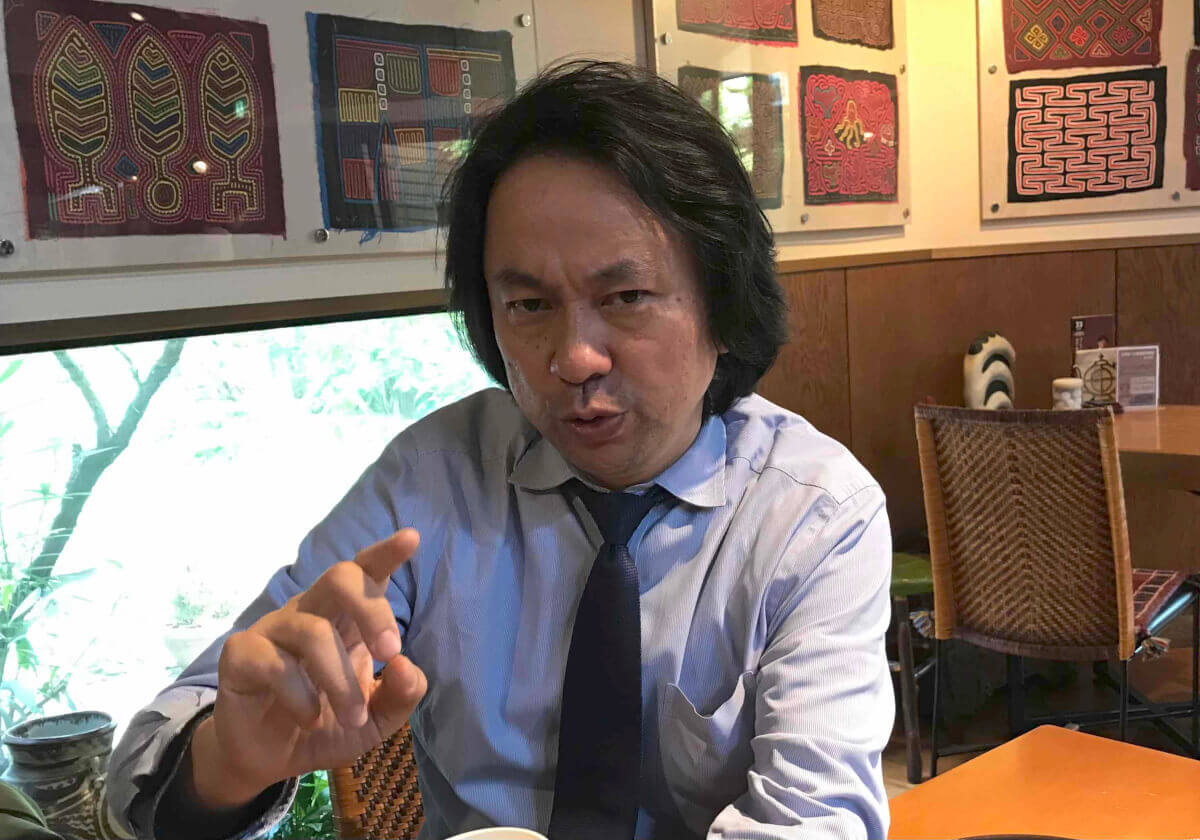

サザコーヒー社長の鈴木太郎氏は、こう話す。

一般社団法人・日本スペシャルティコーヒー協会(SCAJ)理事兼コーヒーブリューワーズ委員会委員長も務める同氏は、世界各国のコーヒーに精通する。スペイン語も堪能で、出身校は東京農業大学農学部で果樹園芸学を専攻。現在は社業の傍ら、筑波大学大学院で学ぶ。

こう記すと学究肌の経営者に思えるが、マイブームの発案者・みうらじゅん氏(クリエーター)に憧れて長髪にするなど、米国西海岸のカフェオーナーにいそうなタイプだ。

同氏の最近の活動を整理すると、大きく次の2つに分けられる。

(1)真摯な味づくり

(2)誤解を深める

詳しい手法は後述するが、(1)はモノづくり、(2)はコトづくりだ。東京五輪の金メダル種目・スケートボードの解説に例えれば「ゴン攻め」ともいえる手法だ。

飲食の味には徹底してこだわり、試食や試飲を繰り返す。一方で後述する「誤解を深める」では、周囲を驚かせる仕掛けも行う。お客さんが(1)を評価するからこそ、(2)が生きるのだ。

高級豆「ゲイシャ」を独自技術でブレンド

「ゲイシャ」というコーヒー豆がある。名前の由来は発祥地・エチオピアの“ゲイシャ村”から来ており、もっとも有名なのは「パナマゲイシャ」=パナマで栽培されるゲイシャ品種だ。海外の「コーヒーオークション」でも大人気で、最高級豆として取引される。

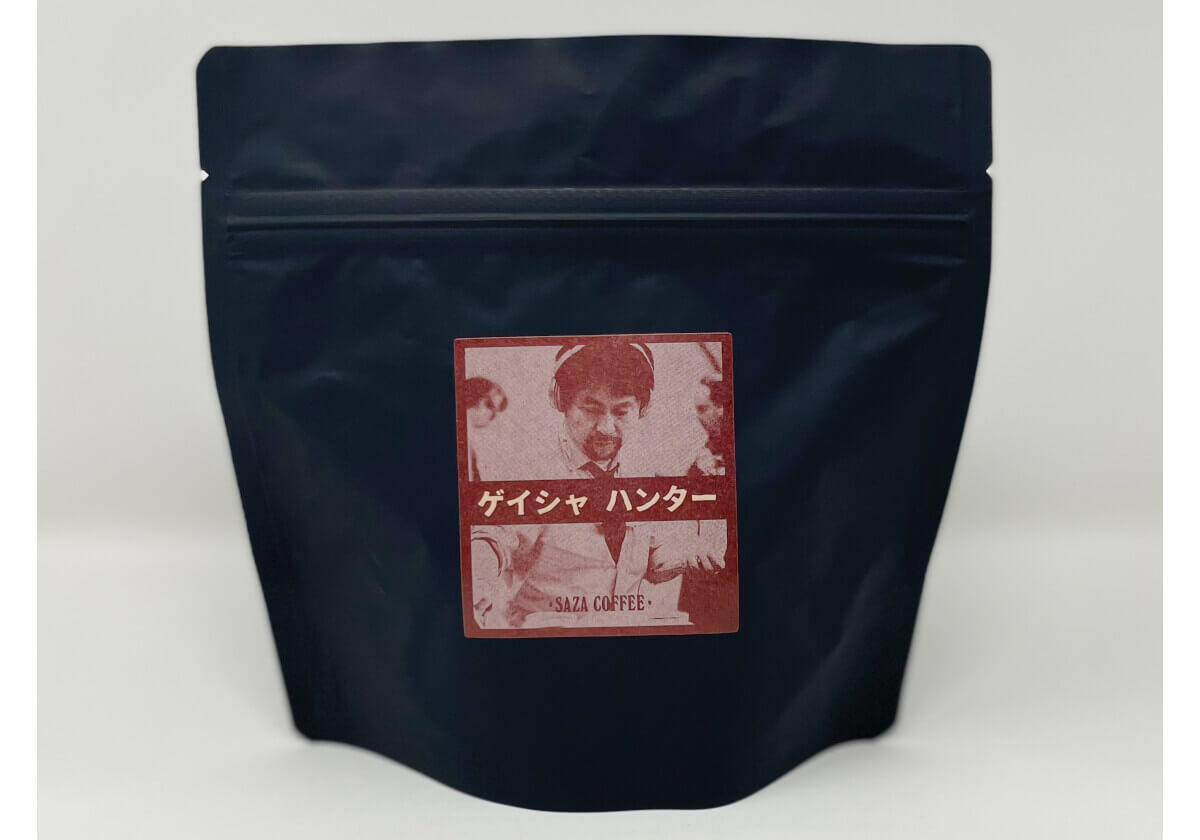

2020年10月、サザコーヒーは新作として「ゲイシャハンター」を発売した。コーヒー豆は100グラムで2000円(税込み、以下同)と安くはないが、同社の取り組みやゲイシャの価値を知る消費者からは人気で、売れゆきも上々だ。

もともと鈴木氏は、早くからゲイシャの魅力にとりつかれ、十数年にわたりゲイシャのコーヒー豆を購入してきた。近年はコーヒーオークションで価格がつりあがっているが、それでも落札を続けている。国際審査員としても活躍し、コーヒー豆の国際品評会「ベスト・オブ・パナマ」では、「最も有名な審査員」(業界関係者)と言われる存在だと聞く。

その当人が吟味した三種の豆(=パナマゲイシャ、エチオピアゲイシャ、コロンビアゲイシャ)のブレンドコーヒーだ。前述したパナマは最高級、エチオピアは発祥地で、コロンビアは直営のサザコーヒー農園の豆を用いる。ハンターの言葉には本人の思いもあるのだろう。

同氏は2019年までは年間150~200日を海外で過ごし、産地訪問や品評会の審査を繰り返した。コロナ禍で渡航ができない2020年からは自社で焙煎を続け、多彩な味を追究した。

その成果が「ゲイシャハンター」だ。フルーティーな味わいが特徴のゲイシャ品種は“シングルオリジン”(単独の豆を抽出)が人気。それをあえて“ブレンド”にしたのだ。

茨城県産「シェイク」や「ジェラート」

同社は“コーヒー屋”を自称し、コーヒーへの情熱が高いが、もうひとつの情熱が茨城県だ。「茨城のコーヒー屋」として県産品にこだわり、それを使った自家製スイーツが多く販売される。実は同県は、一般の知名度は低いが農作物の品質には定評がある。

夏の時季に人気なのが「シェイク」で、メロンシェイク(610円)は茨城県産の糖度の高いメロンを使用。いちごシェイク(610円)は、都内の有名スイーツ店にも提供する鉾田市(村田農園)と水戸市(八木岡農園)産のいちごを用いている。

今年のGWから販売を始めたのが「ジェラート」だ。当初はミルク、イチゴ、ラムレーズン、マンゴーの4種類で、夏に将軍珈琲とブルーベリーが加わった(店内価格は500円)。

「北海道産を中心にしたミルクと茨城県産フルーツを使用したジェラートです。

商品開発のキッカケは2014年にさかのぼります。当社のバリスタだった尾籠一誠さん(現在は独立)が日本大会で優勝してワールドブリューワーズカップ出場のためにイタリア・リミニに行きました。欧州視察を兼ねて当社のケーキ工房スタッフも連れて渡航したのですが、リゾート地で知られるリミニは、冬にはジェラートの大会が開かれる土地柄。『いつかは本格的なジェラートをつくりたい』と刺激も受けて帰国しました」(鈴木氏)

冷凍保存すれば賞味期限がないジェラートは、夏だけでなく年間を通した販売も可能で、通信販売にも向く商品だ。専門家の監修も得て、7年越しの思いをかなえた。

あえて行う、「誤解を深める」とは?

こうしたモノづくりの一方で、コトづくりでは「誤解を深める」――。誤解を解くのではなく、深めるのだ。最近の事例では以下の活動がそれに当たる。

・カフェなのに「天然鮎」を販売

・コーヒーの「ゲイシャ」イベントに、本物の「芸者さん」を招待

それぞれ簡単に説明したい。

今年春の金曜日。サザコーヒー本店を訪れると、店の駐車場に「那珂川 天然鮎」を掲げた移動車が停まっていた。毎週第一金曜日と第三金曜日に行う「鮎まつり」だ。

「茨城のコーヒー屋として、川魚を食べる食文化も紹介しています。茨城県と栃木県にまたがる那珂川は『天然鮎がのぼる川』として知られ、鮎の漁獲高でも長年日本一です。『カフェなのに何で鮎を?』と思われるでしょうが、コーヒーと関係なく始めた活動も、天然本物の鮎好きはみなさん意外とコーヒー好きなことがわかり、本業へのいい刺激となっています」(同)

2020年11月14日、JR東京駅前の商業施設「KITTE(キッテ)」内の同店で、「パナマゲイシャまつり2020」イベントが開催された。当日のイベントに登壇したのは、カルロス・ペレ駐日パナマ大使、パナマのコーヒー生産者、さらに新橋・金田中の芸者衆3人だった。

「『パナマゲイシャ』の由来は、エチオピアのゲイシャ村ですが、初めてその品種名を聞く人は、日本の芸者さんをイメージする。それなら『誤解を深めよう』と考えたのです」(同)

実現には「名門の新橋・金田中さんにご協力いただく」。本物を目指すのもモットーだ。

百貨店の催事で培った「味×仕掛け」

一見、奇想天外に思える活動にも鈴木氏の信念がある。

1990年代後半、同氏は父(現会長)が購入した南米コロンビアの農園に派遣された。土壌改良やコーヒー品種の植え替えなど、試行錯誤の末に農園運営を軌道に乗せて帰国。2005年には、品川駅内の商業施設・エキュート品川に店舗を出し、東京進出を果たした。

「品川店開業の前に、三越日本橋本店と渋谷・東急東横店(当時)の東急フードショーでの催事に何度も参加した経験が大きかったですね。

催事継続の条件は売り上げ目標と集客でしたが、想定の数倍を達成。ひたすらコーヒーを淹れ続けて来店客にミニカップで試飲してもらいました。1対1でお客さんと向き合うと『買わされるのでは』と警戒されてしまう。10人ぐらいの方と一緒なら安心して興味を持たれる。たくさんの人に提供し、味を評価いただくと一定数の方が買ってくださいました」

この経験を踏まえて品川駅に出店。後に東京の玄関口・東京駅前KITTEにも出店した。

「東京都内に店があることで、毎日従業員にリアルな情報が入ってきます。動きの激しい周辺の競合店の情報もあれば、カフェのトレンドも把握できる。ネットでも情報収集はできますが、目や舌で感じられるリアルな情報にはかないません」

集客のやり方は多様化したが、自慢の味を基本に訴求する姿勢は変わらない。

モノ×コトの潤滑油は「タダコーヒー」

こうしたイベントで行うのが無料の試飲や試食だ。こだわりのコーヒーや手づくりスイーツを常連客にも一見客にも惜しみなく振る舞う。

長年の伝統だが提供商品も多様化。いまや「タダコーヒー」として評判が定着し、これを楽しみにイベントに集まるお客さんも多い。

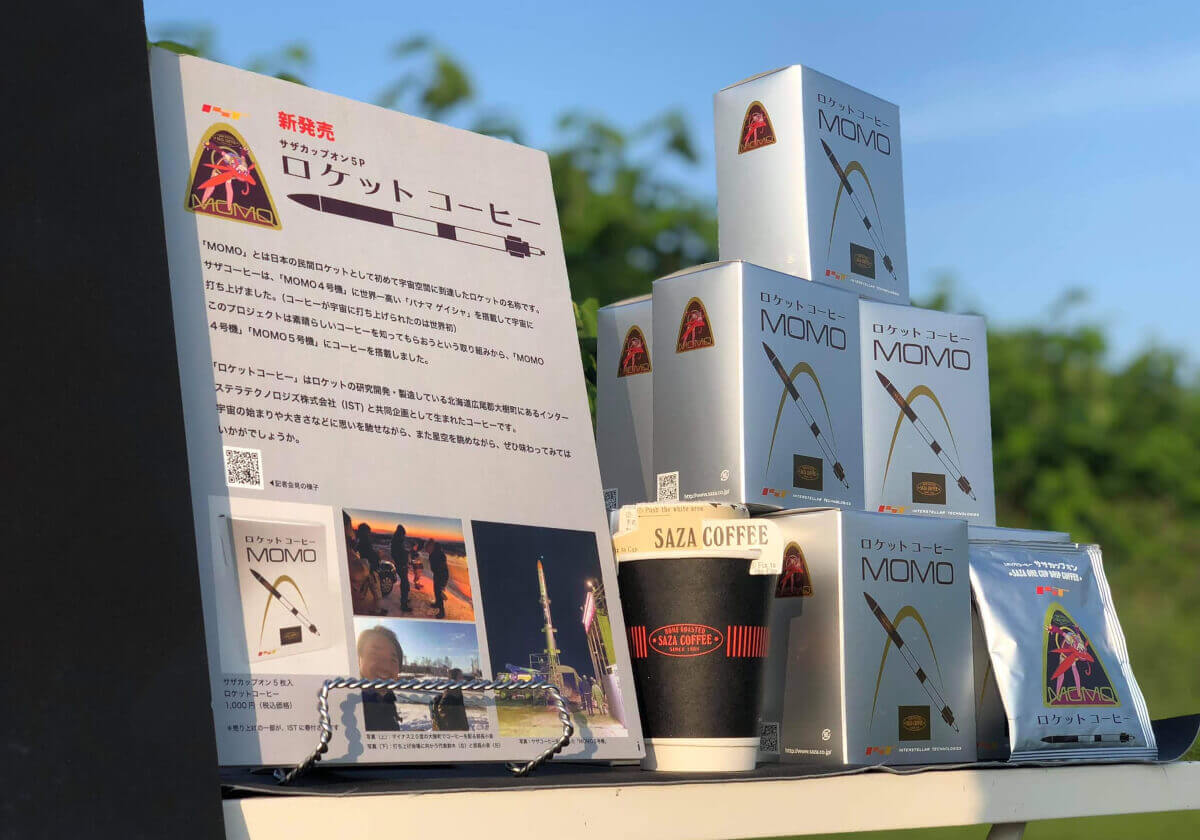

話題性では、念願の「ロケットコーヒー」(12グラム5袋入りで1000円)も発売した。

「2019年、堀江貴文さんのホリエモンロケット(MONO4号機:インターステラ社)に、世界一高価な(当時世界最高価格の)パナマゲイシャのコーヒー豆を搭載し、創業50周年の年にボクらの夢を宇宙へ届ける願いを込めました。この4号機は飛んだものの宇宙へは届かず北海道沖太平洋に沈んでおり、世界一深い深海コーヒーとなっています」

その後も5号ロケットが発射されたが失敗。2021年7月3日に同7号機が打ち上げ成功し、晴れて商品として発売されるようになった。

鈴木氏の活動を見ていると、「遊びをせむとや生まれけむ」(=遊びをしようとして生まれてきたのだろうか。出典『梁塵秘抄』)という言葉も思い起こす。

ただし同社のコトづくりは、あくまでも本業の飲食に関連し、事業の“飛び地”は行わない。こうした発想を培ったのは、本店のあるひたちなか市(旧・勝田市)の大らかな風土も大きいようだ。

次回は創業者・鈴木誉志男氏の活動をもとに、強みを深掘りしたい。

(文=高井尚之/経済ジャーナリスト・経営コンサルタント)