「不健康期間」は口の機能低下から始まる!入れ歯でも大丈夫

6月4日は虫歯予防デーです。今回も、拙著『歯・口・咀しゃくの健康医学』から、人生100年時代の「口の健康」と「咀嚼の効用」についてお話しします。

“死ぬまで元気”が万人の願いでしょう。筆者の考える理想的な終末は、身体は弱っても排泄、入浴、食事など身の回りのことが自分ででき、本を読み、音楽を楽しみ、しっかりと会話のできる生活です。そして体調が崩れ、寿命が迫ったならば、数カ月であの世に旅立てればいいなと思います。この「数カ月」というのは、家族を含めた近しい人たちに大きな負担をかけず、かつ別れを告げるのにちょうど良い期間だと思うからです。つまり、死に至る前の不健康期間が数カ月という終末が理想です。

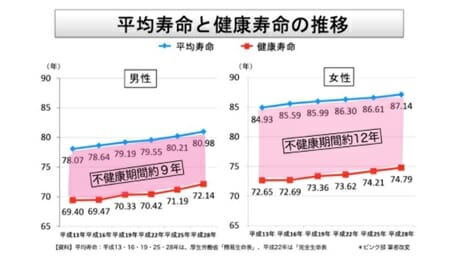

現在、日本の平均寿命は、女性では90歳に届こうというところまで延びています。しかし、寿命が尽きる前の約10年間は「不健康期間」といわれ、程度の差はありますが、介護なしの自立した生活ができない期間です。残念ながら、いくら平均寿命は延びても、この期間は縮まっていません。

つまり、この不健康期間を縮めることが、理想の終末を迎えるための“必須の第一歩”であり、これをなすための健康法こそが、現在切実に求められているものです。

フレイルと口腔フレイル

不健康期間は、身体が脆弱化する「フレイル」に陥ることから始まるといえます。このフレイルは、口腔機能の低下が第一の指標となることから、全身のフレイルと区別して「オーラル(口腔)フレイル」という分野を設け、口を衰えさせない取り組みが出てきました。

本連載前回記事でお話ししたように、この取り組みにより、寝たきりだった方が歩いて行動できるようになり、要介護4から2まで下がった例もあります。

また最近の研究では、ベッドに寝たきりにさせず、車いすを使ってでもベッドを離れるようにすると、一日4時間の離床で嚥下機能(物を飲み込む力)の維持につながり、また6時間以上の離床で全身の筋肉量が保たれるということが報告されています。

このように色々な方法を用いて、まずは口腔機能低下症に陥らないようにすることが健康寿命を延ばすために重要だといえます。

そこで、ここまで2回にわたってお話ししてきた“咀嚼の効用・噛むチカラ”によって、口腔フレイルを避け、全身のフレイルに陥ることを予防し、要介護の状態にならないことで、自然と不健康期間を縮めることが大切です。

咀嚼回数と質の充実は、脳の活性化をはじめ肥満予防、糖尿の予防と改善、腸内環境の改善、脳内ホルモンの分泌向上など、多岐にわたり全身の健康に好影響を与えることがわかっています。

つまり、咀嚼の充実を図り不健康期間を縮めるためには、常に「きちんと咀嚼のできる口」でなければならないのです。では、人生100年時代の今、どのようにして常にきちんと咀嚼のできる口を維持すればよいのでしょうか。

この表は、年齢別の「失った歯の数」の統計です。日本人の場合、大まかに言えば、45歳で1本目の歯を失い始め、70歳を過ぎると約10本の歯が無いのが平均像です。親知らずを除いた永久歯の数は28本で、ほとんどの症例では奥歯が主に失われるので、歯が10本無いということは、ほとんどの奥歯が無い状態といえます。これでは咀嚼に明らかな不具合が生じます。失った歯を、なんとか補わなければなりません。

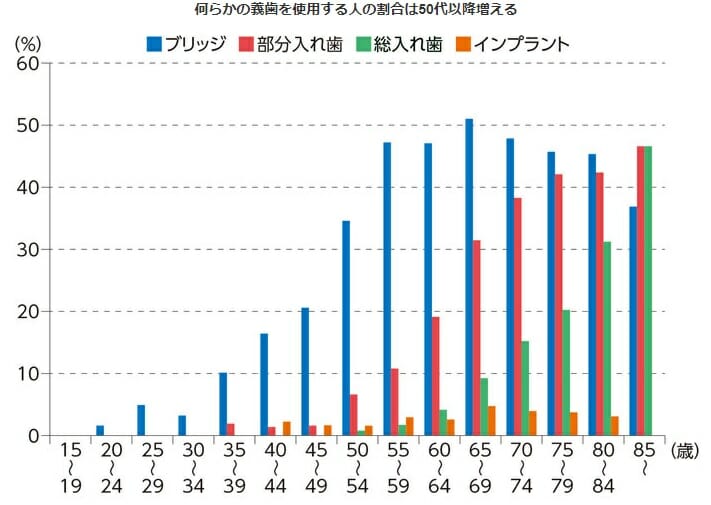

次の表は、実際に失った歯をどのような手段で補っているかを表したものです。

これを見ると、喧伝されている割には、インプラント治療は全体の5%程度で、思ったよりも少ない感じがします。逆に、意外にも入れ歯治療は50歳を過ぎると如実に増え始め、70歳前後では、部分入れ歯と総入れ歯を合わせると、全体では50%を超えています。さらに年齢が上がるとともに入れ歯の装着率は上がり、85歳を過ぎれば9割を超える方が入れ歯を使っているといえます。

このように、年齢が上がれば上がるほど、言い換えれば、長生きすればするほど、入れ歯のお世話になるのが現実なのです。

入れ歯の効用

日常の臨床現場では、「私はどうしても入れ歯は嫌!」とおっしゃる患者さんが少なからずいらっしゃいます。しかし、上の統計のように、長生きをして歳を取れば失う歯の数も増え、現実的には入れ歯のお世話になるようになっています。歳を経れば、たいていの人は歯を失うことから逃れられません。

しかし、入れ歯でもきちんと合うまでしっかりと治療すれば、口を意識することなく十分な咀嚼ができ、ストレスなく食事を楽しむことができます。私も現在、失った5本の歯を補うために入れ歯を装着し、不自由なく食事をし、ガムも噛んでいます。

このように、咀嚼の充実を図るために一番重要なのは、「自分の歯で食べる」ことではなく、「自分の口で食べる」ことなのです。入れ歯でも、咀嚼がしっかりできる状態に回復・維持することが、不健康期間を極力避けるためのもっとも大事で基本的なことなのです。

ここまで3回にわたり、拙著『歯・口・咀しゃくの健康医学』から口の健康、特に咀嚼の重要性をお話してきました。

しかし、いまだに口の健康が、これほど大事だということが世間には広まっていません。これは非常にもったいないことです。口の健康を保ち、咀嚼を充実させることが、あなたの人生をより良く全うするための重要な鍵となることは間違いありません。

出来得れば拙著をお読みいただき、より「口の健康がすべての健康の礎」であることを知っていただく一助になれば幸いです。

(文=林晋哉/歯科医師)