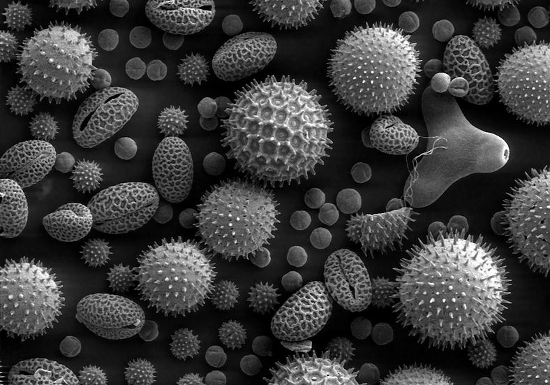

花粉の電子顕微鏡写真(「Wikipedia」より/Gbiten~commonswiki)

花粉の電子顕微鏡写真(「Wikipedia」より/Gbiten~commonswiki)寒さが一段落して、ようやく春の気配が漂ってきました。一方で、花粉症の方にとっては悩ましい季節の到来です。副作用の少ない薬の開発も進み、以前に比べれば楽に過ごせるようにはなりましたが、それでも「花粉症そのものを治したい」という方は大勢いらっしゃると思います。

「花粉症に効く」といわれるさまざまな方法を試して体質改善を図っても、「なかなか効果が実感できない」というみなさん。実は、腸に悪いことをしていませんか? せっかく良いものを摂っても、それを相殺する悪いものを摂っていては、体質を改善することはできません。アレルギーは一筋縄では解決しません。あらゆる方向の努力をして、少しでも改善に結びつけましょう。

アレルギーを改善するための3つの課題

では、体質改善のためには何をすれば良いのでしょうか? 主に、以下の3つの点が重要です。

・免疫反応のバランスを改善する

・皮膚や粘膜のバリア機構を強化する

・過度な炎症や免疫反応を抑制する体の働きを強化する

今回は、特に「免疫バランスを改善するには腸が大事」ということをお伝えしたいと思います。

免疫バランスと腸の深い関係

ご存じのように、アレルギーは免疫反応の一種です。免疫反応とは、外から来た異物(自分ではないもの)を排除する機構です(「自分とは何か」については免疫の世界では奥が深く、それだけで本が1冊書けるぐらい複雑な話ではありますが……)。

一般的に、アレルギーは花粉やダニ、カビなどに対して「IgE抗体」ができることにより症状が発現します。しかし、抗体がなくても反応が起きることもあれば、抗体があっても反応があまり起きないこともあります。抗体のほかに、見張り細胞や実働部隊、全体を統括する司令官などがネットワークを形成して働くからだと考えられています。

免疫反応にはいくつかタイプがあり、それぞれ指揮官のタイプや命令系統が違います。たとえば、「Th1」というT細胞は異物を破壊したり食べたりする担当で、「Th2」というT細胞はアレルギーや寄生虫への反応を担当しています。そして、それらの反応を抑制したり調整したりする細胞もあります。「Th1」と「Th2」の力のバランスも重要です。

全身を移動しながらパトロールする免疫細胞には、基地のような場所があります。有名な場所は胸腺(心臓のすぐ上あたりにある小さな組織)で教育機関も担当しています。しかし、胸腺は思春期を過ぎると小さくなって痕跡程度になってしまいます。胸腺が小さくなるにしたがって役割が大きくなるのが、消化管粘膜下組織にある腸管免疫系です。腸管免疫系はひとつの臓器や塊ではなく、広い範囲にわたって免疫細胞群が分布しています。

腸内細菌は生体防御機能も持っている

腸内細菌は、ビタミンや腸のエネルギー源をつくり出す役割のほかに防御機構に対しても役割を持っています。たとえば、以下のようなものです。

・病原菌の侵入を防ぐ

・上皮細胞に働きかけてムチンを分泌させ、粘液層の強化をする

・免疫細胞に作用する

・腸管内に分泌されるIgA抗体の産生に関与する

免疫に関しては、異物を感知する細胞に直接働きかけたり「Th1」と「Th2」のバランスを変えたりすることが知られています。どれかひとつの菌が働くというよりも、多種多様な菌のバランスが大切と考えられています。

糖質が大好きな悪玉菌を増やさない方法

「花粉症に有効」という実験データがある菌や善玉菌を摂取することは有用ですが、良い菌が生着して全体の腸内細菌バランスが最適にならないと意味がありません。そのためには、悪玉菌の勢力を抑えることも重要です。

悪玉菌は糖質が大好き。食物繊維を摂らずに糖分や加工食品ばかり摂っていると、悪玉菌がどんどん増殖して腸内細菌バランスを崩してしまいます。酵母の一種のカンジダ・アルビカンスは、菌糸を伸ばして腸のバリア機構まで破壊することがあります。善玉菌を増やして最適な腸内細菌バランスを回復するため、漬物など昔ながらの発酵食品や食物繊維の重要性が見直されています。

ヨーグルトの摂取には注意が必要な人も

乳酸菌を摂るためにヨーグルトを食べている方は多いと思います。しかし、ヨーグルトを毎日摂取することには注意が必要な人もいます。

たとえば、乳製品にIgG型の食物アレルギーを持っている方。IgG型の食物アレルギーは症状が出るまでに1日から数日かかり、筋肉痛や腹部膨満感、疲労感などの漠然とした症状が多いため、アレルギーに気づきにくいのです。

また、消化能力の低い方も要注意です。乳製品に含まれるカゼインや小麦のグルテンが完全に消化されずに腸内にとどまると、小腸の粘膜で炎症を起こすことがあります。「ヨーグルトの摂取を2週間ぐらいやめたら体調が回復した」という方は、IgG型の食物アレルギーを強く疑いましょう。また、特殊な検査をすればIgG型の食物アレルギーの有無を調べることができます。

ストレスで腸内細菌のバランスが変わる?

残りの2つの課題を、駆け足で説明していきましょう。

【バリア機構】

皮膚や粘膜は、外界のものを侵入させないようなバリア機構を持っています。皮膚や粘膜では細胞がどんどん入れ替わっているため、栄養分が不足するとすぐにバリア機構が脆弱になります。

腸の粘膜細胞のエネルギー源になるグルタミン(アミノ酸の一種)、粘液層などの形成、腸内に分泌されるIgA抗体の産生などに重要なビタミンA、抗菌ペプチドの産生や細胞の隙間を埋めるたんぱく質の合成、免疫反応の制御にかかわるビタミンDなどが特に重要です。

【ストレスとアレルギー】

ストレスに対抗するときに分泌される副腎皮質ホルモンは、過剰な炎症やアレルギー反応の抑制にも関係しています。ストレスによって副腎の働きが弱ると、ぜんそくやアトピー性皮膚炎、花粉症などのアレルギー症状が出やすくなります。

ところで、ストレスと腸は密接な関係があります。脳と副腎、腸は互いに影響を及ぼし合っています。感情の動きなどによって、消化管の蠕動運動や消化液の分泌が影響されるだけでなく、「腸内細菌のバランスまで変わる」というデータもあります。腸内の炎症や細菌がつくり出す物質などのシグナルは脳にも伝達され、全身の自律神経やホルモンに影響を与えます。

春は進学・転勤など環境の変化だけでなく、気温や気圧の変化が大きくストレスが多い季節です。腸をコントロールすることで、ストレスやアレルギーに強い体をつくっていきましょう。

(文=西澤真生/ひめのともみクリニック 医師)