「グループ丸抱えの購買運動」は、実は戦後の特徴である

昔、筆者が一橋大学の勉強会に発表者として招かれた時、研究生だか大学院生に三菱化成(現・三菱ケミカル)出身の方がいらした。その方がおっしゃるには、「三菱グループの社員は、東京三菱銀行で口座を作って、明治生命や東京海上の保険に入り、三菱電機や三菱自動車の製品を買うのが当たり前だと思っている。だが、なぜそうなのか理由がわからない」とのこと。

意外に思われるかもしれないが、グループ丸抱えの購買運動は戦後の特徴であり、戦前の財閥時代にはなかった。住友財閥が商品の販売に三井物産を使っていたくらいで、三井・三菱・住友の間では秘かに「住友が素材、三菱が加工、三井が販売」というすみ分けがあったという。

ではなぜ、それが「素材も加工も販売も三菱で完結する。三井や住友も同じ」という、グループ丸抱えの購買行動へと変容したのか?

それは、戦後の三菱グループを再結集させたのが、銀行だっただからだ(三菱の部分を、三井、住友に置き換えても可)。

銀行命令!「グループ企業同士で取引せよ!」

1945年に第二次世界大戦で日本が敗戦し、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が日本を占領。占領下で財閥が解体させられた。1952年に占領が解除されると、旧財閥傘下の企業が再結集していったのだが、その中核になったのは銀行だった。

1950年代中盤からは高度経済成長期に入り、日本企業は「作れば売れる」時代に突入した。ただ、工場を造るにも原材料を買うにも従業員を雇用するにも、必要となるカネが圧倒的に不足していた。教科書的には、株式会社であるから株式を増資して資金を調達すればよいのだが、株式市場にカネが集まらず、増資では資金調達できなかったのだ。だから、銀行にカネを借りにいった。

戦前の財閥では、財閥本社がどの企業に重点投資するかを判断していたが、戦後はその役割を銀行が担うことになった。そうなると、融資を受ける企業としては、銀行の企業戦略に沿って、より多くの融資を得ようとする。つまり、銀行の企業戦略が、グループ(ひいてはグループに属する企業)の戦略に影響を及ぼすことになる。

当時の銀行が狙っていたのは「効率的な融資」の実現である。では、「効率的な融資」とは何か。

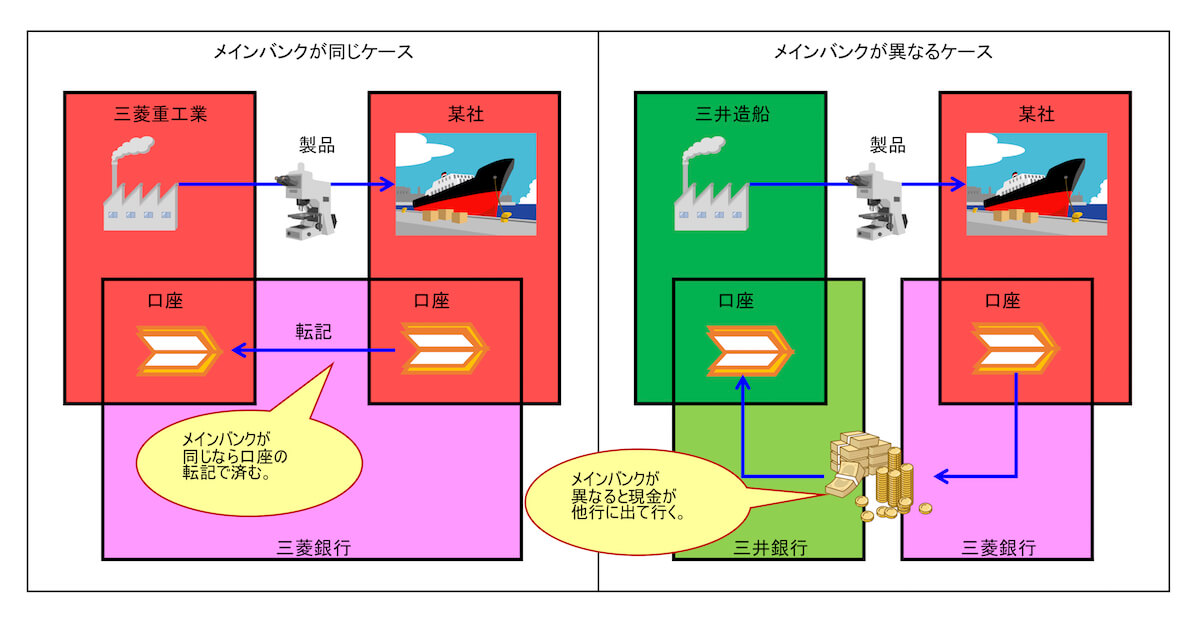

グループ間取り引きの場合、三菱銀行は現金の流出を抑制することが可能となる

たとえば、某海運会社が4億円で船舶を建造するとしよう(以下は筆者の想像です)。

「1億円はどうにか都合をつけたので、残りの3億円を融資してもらえませんか?」と三菱銀行にかけあう。三菱銀行が詳細な事業計画を聴取すると、某社はその船を三井造船に発注するのだという。

すると、三菱銀行はこう持ちかけるだろう。

「船舶の発注を三菱重工業に変えてくれるなら、3億円まるまる融資しましょう。いや4億円出してもいい。でも三井造船なら、2億円が精一杯かな?」

3億円を融資しても、そのカネが三菱重工業に支払われるなら、三菱銀行は某社の銀行口座から三菱重工業の銀行口座に数字を転記するだけでいい。実際の現金3億円は、別途使うことが可能なままだ。しかし、発注先が三井造船ならそうはいかない。三井造船のメインバンクは三井銀行なので、三井銀行の口座に現金で支払わなければならない。

つまりこの場合、三菱銀行は融資先企業に三菱グループ企業との取引を促すことで、現金の流出を抑えることが可能となるのだ。

いきおい、三菱銀行を媒介として三菱グループが再結集することなる。

銀行が「効率的な融資」を突き詰めていくと、融資先企業のあらゆる取引先、つまりはありとあらゆる産業に融資することになる。だから、分野ごとにすみ分けをするのではいけないのである。「素材も加工も販売も三菱で完結する」ことが、銀行にとって都合いいのだ。

三菱グループの場合は、その銀行戦略に総合商社・三菱商事も乗った。

三菱商事は財閥解体の時(1947年)にバラバラに解散させられた。かつての役職員が新会社を設立して、それが統合を繰り返し、1954年に大合同を遂げて、今に続く三菱商事が再生した。しかし、その間に他社に流れてしまった商権があった。解散後に設立された新会社は、当初中小企業でしかなかったので、それまで三菱商事を使っていたグループ企業も、ほかの商社を使わざるを得なかったからだ。

大合同後、三菱商事は猛然と巻き返して、それらの商権を取り戻していったが、三菱の取引はすべて三菱で完結することが望ましい。そこで、1964年に三菱商事トップが三菱広報委員会を設立。「BUY三菱」(三菱製品を買いましょう)運動を展開した。現在ではさすがに「BUY三菱」はやっていないが、三菱グループの広報活動を担っているのはやはり三菱広報委員会である。

排他的に取引すると、グループ他社の売り上げが気になる

話がそれたが、銀行が「効率的な融資」を突き詰めていくと、企業間取引は固定的にならざるを得ない。

たとえば、三菱重工業が船内装飾の電装品を三菱電機ではなく、日立製作所から購入すると、三菱銀行からの融資が減らされてしまう。銀行がそこまで細かく見てるのかって? 見ているんですよ。そして、三菱電機の営業サンが黙っていません(昭和時代のお話ですが)。

つまりこうして、どこの企業がどこから何を買うかというのが固定されていく。そうなると、販売する企業としては、販売先の企業の業績が気になってくる。

たとえば、三菱グループのキリンビールの売り上げが伸びると、昔は瓶ビールが主流だったから、同じ三菱グループの旭硝子(現・AGC)に発注を増やす。そして、キリンビールの売上がもっと伸びると、他の業種に波及する。設備を増設したり、工場を建設して三菱重工業や三菱電機に機器を発注したりする。三菱自動車の社用車を増やして、東京海上火災保険の自動車保険に入る。従業員が増えれば、給与振り込みのために三菱銀行の銀行口座を作らせ、明治生命保険の生命保険に加入を勧める……。

こうなると、三菱グループ企業はキリンビールの売り上げや業績に無関心ではいられない。会社主催の催し物ではキリンビールを指定するし、従業員はすすんでキリンビールを飲まずにはいられない。そして、自社ビルにはキリンビール(現・キリンビバレッジ)の自動販売機を置かざるを得ない。三菱総合研究所の初代社長(元三菱銀行常務)中島正樹は、実弟がアサヒビールの社長なのに、外ではキリンビールしか口にしなかったという。

高度経済成長期の“慣習”が現在まで続く

つまり、企業の取引関係が固定化し、商取引が排他的なものになっていくと、一企業の成長が他企業に波及していき、互いに売り上げや業績に無関心でいられなくなり、助け合っていく関係へと変わっていくのだ。

だから、「三菱グループの社員は、東京三菱銀行で口座を作って、明治生命や東京海上の保険に入り、三菱電機や三菱自動車の製品を買う」。そうやって、グループ企業の売り上げに貢献すれば、まわりまわって自社の売り上げに返ってくる……はずなのだが、これはあくまでも高度経済成長期、カネがなかった時代に融資を得るために、銀行のゴキゲンを取る必要があったからこそ始まった話なのだ。

今も三菱グループの社員は、おそらく三菱グループの製品を極力購入しているだろうが、もともとの理由が銀行戦略に起因するなどとは夢にも思っていない。だから、「なぜそうなのか理由がわからない」ことになってしまったのだ。

(文=菊地浩之)