お茶は雑味のある水道水でいれるのが理想的?緑茶を飲む回数&友人が多い人は虫歯が少ない

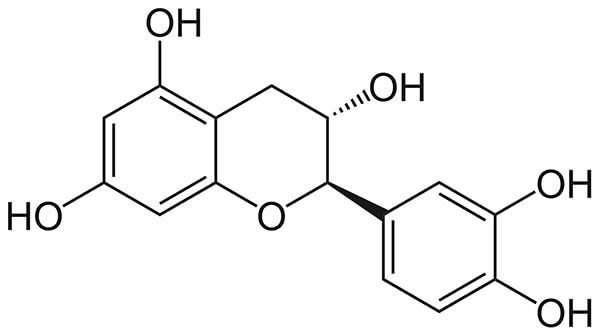

お茶は世界中で最も多く飲用されている飲み物です。原料となる茶葉には、茶の若葉が成長する過程で自らを守るためにつくり出している化学防御物質が多く含まれており、私たちが飲むお茶はこれを抽出し、さらに楽しく飲めるように改良を続けてきた飲料です。

お茶は水道水でいれた方がうまい?

「お茶をする」といえば、広くコーヒー、紅茶、緑茶などを含む表現ですが、いずれにも抗酸化物質が含まれています。

かつては「お茶は健康に良いのか悪いのか」が科学的に議論されていましたが、現在では大方の意見として「体に良い面も悪い面もあるが、トータルとしては健康に良い」という考え方でまとまってきているようです。特に、緑茶には抗酸化物質や防御性フェノール類、カテキンなどが豊富に含まれており、血管疾患やがんのリスクを低下させるとみられています。

とはいえ、お茶の成分のほとんどは水です。したがって、使用する水の質はお茶に大きな影響を及ぼします。水道水には消毒用塩素やさまざまな微量の雑成分が含まれていますが、これらは湯を沸かす際に飛んでしまいます。

水には硬水と軟水がありますが、この性質は煮沸ではほとんど変わりません。硬水、つまり、炭酸カルシウムと炭酸マグネシウムを多く含む水でいれたお茶では炭酸カルシウムが析出したり、フェノール類が凝集したりします。もちろん、健康には影響を及ぼしませんが、緑茶は軟水を使った方が有効成分の抽出が良く、旨味を味わうのに適しているとされています。

ちなみに筆者は学生時代、微量成分を化学機械で完全に取り除いた超純水と水道水で緑茶をいれ、飲み比べをしたことがありますが、圧倒的に水道水でいれたお茶の方がおいしかったことを覚えています。これは日本酒の磨き度合いにも通じることですが、どのような食品でも、ある程度の雑味がないとおいしくは感じないのかもしれませんね。

したがって、お茶をいれるのに理想的な水は水道水のように適度な雑成分を含み、水素イオン指数(pH)は中性が良いようです。中性の水でいれたお茶はその成分の影響でpH 5程度の酸性になりますが、水道水は水道管の腐食を防ぐために意図的にややアルカリ性にしてあり、これで緑茶を入れると酸性度が不足して、酸味や鮮やかな風味が弱くなってしまう点は残念です。

友達とよくお茶する人ほど虫歯が少ない

緑茶にはカテキンやフッ素が含まれるため、虫歯や歯周病を予防する可能性があることが報告されています。また、社交性が高い人ほど歯を失うリスクが低いことも知られており、これは友人・知人から健康情報を得やすいことや、友人関係の中で健康意識が高まることなどが関係しているのではないかと考えられています。

東北大学の研究者らは、日本人は人に会うときに緑茶を飲むことが多い点に着目し、高齢者の緑茶の摂取と現在歯数の関係について、社交性を考慮した解析を行いました。

約2万4000人の65歳以上の男女を対象に、緑茶の摂取頻度と1カ月に会う友人・知人の数についてアンケート調査を実施し、既往症や所得、歯みがき頻度などを考慮に入れて、緑茶の摂取頻度と1カ月に会う友人・知人の数が増えるにつれて歯が何本増えるかを算出しました。

現在歯数については「80-20」という表現がよく使われます。つまり、80歳まで20本の歯を残しましょう、という目標を意味する言葉ですが、今回の調査の結果、平均年齢74.2歳において、現在歯数が20本以上の人は約52%でした。また、緑茶を1日に2、3杯飲むと答えた人が約34%。1カ月に10人以上の友人・知人と会う人は約33%でした。

これらを重回帰分析という統計手法で解析した結果、緑茶の摂取頻度と1カ月に会う友人・知人の数はいずれも、現在歯の本数と関連することが明らかとなりました。1カ月に10人以上と会う高齢者は、友人と会わない高齢者に比べて2.6本も多くの歯が残っていることがわかったのです。また、緑茶を1日に4杯以上飲む高齢者は、緑茶を飲まない高齢者に比べて歯が1.6本多いこともわかりました。

現在は新型コロナウイルス感染症の影響で人に会う機会が減っていますが、緑茶にはさまざまな有効成分が含まれていますので、その効果は虫歯予防に限りません。人と会わないときでも、お茶をする生活習慣は続けた方が良さそうです。

(文=中西貴之/宇部興産株式会社 品質統括部)

【参考資料】

『マギー キッチンサイエンス -食材から食卓まで-』(共立出版/Harold McGee 著、香西みどり監訳、北山薫、北山雅彦訳)

「緑茶を1日4杯以上飲んでいる人で約1.6本の歯が多かった」(東北大学)

『ココが知りたかった!改正化審法対応の基礎』 化学物質や製品を扱う企業が避けて通れない道、それが「化審法の手続き」。担当になった者は先輩方からいろいろ教わるものの、なかなか難解でなんだかよくわからない……。かといって、わからないでは済まされないし……どうすればいいんだろう!? 本書は、化審法実務のエキスパートが、長年の経験から、実務上で躓きやすいポイントを徹底抽出。わかりにくい部分を、かみ砕いて解説しました。2019年改正にも対応済みなので、すぐに実務で活用していただけます。「化審法に関わるようになってしまった」「化審法に関わることになってしまいそう」そんな方々に必携の1冊です。