住宅ローン減税、期間10年から13年へ延長か…年収1千万以上の高額所得者のみ恩恵大

2021年度の政府予算概算要求、税制改正要望が2020年9月末に公表されました。主眼は、眼下のコロナ対策であり、住宅関連を所轄する国土交通省ではコロナ対策のほかには災害対策などがメインに据えられ、住宅投資の回復にはあまり目が向けられていないように思われます。しかし、それでは住宅投資の減少がいよいよ深刻化して、日本経済の足を引っ張ることになり、景気回復が遠くなってしまうのではないかと懸念されます。どうすればいいのでしょうか。

コロナ禍からの回復には住宅投資が不可欠

高度成長時代、わが国の年間の新設住宅着工戸数は200万戸近くに達し、日本経済の屋台骨を支えてきました。それが、総住宅数が総世帯数を上回り、住宅の空家率上昇、人口や世帯数の減少などもあって、年々着工戸数は減少、近年では100万戸を割る水準で推移しています。

2019年度の実績は年間約88.3万戸で、18年度の95.2万戸に対して7.3%の減少でした。20年度に入ってからは、コロナ禍でさらに情勢が悪化、月間7万戸を切る月も多く、20年度としては80万戸台の前半まで落ち込むことは避けられず、最悪の場合、80万戸を切る可能性だってあるかもしれない厳しい情勢です。

国土交通省では毎月公表している『建築着工統計調査』において、各月の着工戸数が1年間続いた場合、年間の着工戸数がどれくらいになるのかという「季節調整値年率」の数値を算出していますが、それが、図表1にあるように、このところは80万戸を挟んだ動きが続いています。この数字をみる限り、80万戸割れの70万戸台も決してないとはいえないのが現実です。

住宅投資の減少で国内総生産の5兆円以上が失われる

新設住宅着工戸数が減少すれば、それだけGDP(国内総生産)が縮小します。住宅生産団体連合会(住団連)の試算によると、19年10月の消費税増税と、20年春からのコロナ禍の影響で、年間の新設住宅着工戸数が16.3万戸も減少する可能性があるとしています。

この住宅建設16.3万戸の経済効果は、直接建設費が2兆6400億円で、それに耐久消費財購入費1700億円を合わせると2兆8100億円の直接効果があります。しかも、木材、セメント、ガラス、鉄鋼など生産誘発効果が大きいのが住宅建設の特徴で、生産誘発額の合計は5兆4400億円に達し、52.0万人の就業誘発効果を生み出すとしています。図表2にある通りです。

わが国の年間のGDP(国内総生産)は19年度で515.9兆円ですから、このままではそのうち5兆円以上が失われるわけで、その影響は計りしれません。にもかかわらず、20年9月にまとめられた21年度政府予算概算要求、税制改正要望においては、住宅投資促進のための抜本的な対策がまったくといっていいほど採用されていません。従来からの補助金制度の継続、期限切れとなる施策の継続などで占められているのです。コロナ対策や災害対策が最優先され、住宅対策は二の次にされている観があります。

住団連ではかつてない施策を要望していたが┄┄

住宅投資の先行きに危機感を持った業界団体、なかんずく住団連では、21年度予算や税制改正に関して、これまでにない規模の抜本的な対策を求めてきました。

その最たるものが、「(仮称)新しい生活様式ポイント制度」の創設の要望です。新しい生活様式に対応する住宅や設備などに関して、最大200万ポイントを付与する制度であり、実現すれば大きな効果が期待できますが、残念ながら採用されませんでした。

そのほか、住宅ローン減税制度の控除期間10年間から13年間超への延長、贈与税非課税枠の3000万円への拡充などを要望していましたが、いずれも9月末時点の21年度予算要望や税制改正要望に盛り込まれませんでした。

しかし、国土交通省でも住団連と危機感を共有する部分があるのでしょう、21年度の概算要求概要の末尾に、「新型コロナウイルス感染症拡大及び防止策による影響を含む今後の経済情勢を踏まえた住宅に関する対策の取扱いについては、予算編成過程で検討する」というエクスキューズを付け加えています。

国土交通省住宅局に確認したところ、「予想以上に状況が悪化したときには、住団連が要望しているポイント制度の復活なども検討する可能性があるということです」としています。

ローン減税の控除期間延長の動きが出てきたが……

そのポイント制度は、なかなか動きそうもありませんが、10月になって、住宅ローン減税制度の見直しが行われるのではないかという報道が出てきました。現在の控除期間10年を13年に延長してはどうかという案です。

現状の制度は、一般の住宅だと年末ローン残高の4000万円を上限に、その1%を、10年間所得税・住民税から軽減するもので、最大では年間40万円、10年間で最大400万円の控除額になります。それが控除期間13年になれば、11年目から13年は控除額がやや少なくなるので、最大では480万円まで増えることになります。

しかし、480万円の控除額になる人は、13年後のローン残高が4000万円以上ある人ですから、当初の借入額が6000万円以上ある人に限られます。そのため、この制度、所得の多い人ほど有利になる金持ち優遇ではないかという声もあるほどです。

借入額が少ないと減税メリットは半減する

借入額6000万円となれば、金利1.0%、35年元利均等・ボーナス返済なしの毎月返済額は16万9371円になり、年収500万円の人だと年間返済額が年収の40.6%を占めますから、借入れは不可能です。この年収に占める年間返済額の割合を意味する返済負担率、銀行の審査基準では35%だからです。

その返済負担率35%で計算すると、6000万円借り入れるためには、およそ744万円の年収が必要になります。

しかし、現実の生活を考えると35%の返済負担率ではかなり家計運営が難しくなるため、25%程度に抑えておくのが無難といわれています。実際、住宅金融支援機構の『2019年度フラット35利用者調査』によると、返済負担率の平均は21.7%でした。

そこで、返済負担率を25%程度に抑えるとすれば、16万9371円の返済額だと、年収は約813万円必要になり、20%だと必要な年収は約1016万円まで上がります。減税額が最大になるローンを組める人は、年収1000万円近い高額所得者に限られることになり、年収が少なく、利用できる住宅ローンが少ない人だと、ローン減税制度のメリットは極めて小さくなってしまうわけです。そちらのほうが多数派でしょうから、控除期間の延長だけでは、住宅建設促進効果は限定的にものにならざるを得ません。

2000万円までの部分の控除率を引き上げる

そこで、このひずみを是正するため、控除対象額の2000万円までの部分の控除率を2.0%にして、比較的年収が低く、借入額の少ない人のメリットを厚くしてはどうでしょうか。そうすれば、借入額2000万円の人でも減税額は約428万円に増えます。控除率1.0%のままだと、約214万円ですから、住宅取得に対する大きなインセンティブになるはずです。これなら、多少無理してもマイホームを買っておこうという意欲が高まるのではないでしょうか。

控除額が増えすぎて、国の負担が重くなるというのであれば、対象となるローン残高の上限を現行の4000万円から3000万円に引き下げてもいいでしょう。それなら、13年間の最高控除額は530万円になります。バブル崩壊後の一時期、15年間で最高587.5万円という時代もありましたから、コロナ禍という特殊事情を考慮すれば、やむを得ない措置といえるでしょう。

このままでは40年度には41万戸まで減少?

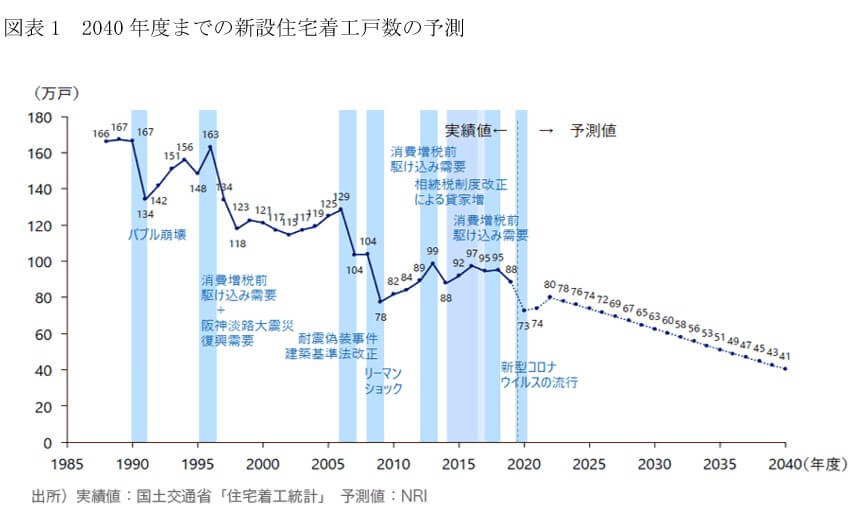

民間シンクタンクの野村総合研究所では、定期的にわが国の新設住宅着工戸数の将来予測を行っています。その最新版の20年6月に発表された予測では、図表1のようになっています。

消費税引上げとコロナ禍の影響で、20年度の新設住宅着工戸数は73万戸まで減少するとしています。先にみたように、現状では年間80万戸台を挟んだ動きになっていますが、野村総研では80万戸割れで、70万戸台の前半まで減少するという予測です。しかも、40年度までの予測をみると、何と年間41万戸まで減るというご託宣です。19年度の実績の約88万戸の半分以下に激減するというのです。

野村総研のこの予測、19年度に予測を一度上方修正した実績もあり、著者はそこまでは減らないだろうとみていますが、わが国を代表するシンクタンクのご託宣ですから、無視できるものではありません。

しかし、現実にそのご託宣が当たってしまうと、日本経済への影響は計りしれません。それを少しでも防いで、新設住宅着工戸数の減少を抑制し、経済を活性化させるための施策が、急ぎ求められているのは明らかです。

そのためにも、年末の予算編成や税制大綱の決定に向けて、住宅ローン減税の控除率の見直しなど、抜本的な対策の確立が必要だと思うのですが、さてどうでしょうか。

(文=山下和之/住宅ジャーナリスト)