中国、台頭の終焉…衰退期突入で覇権国へ戦争仕掛けるリスクに世界で警戒高まる

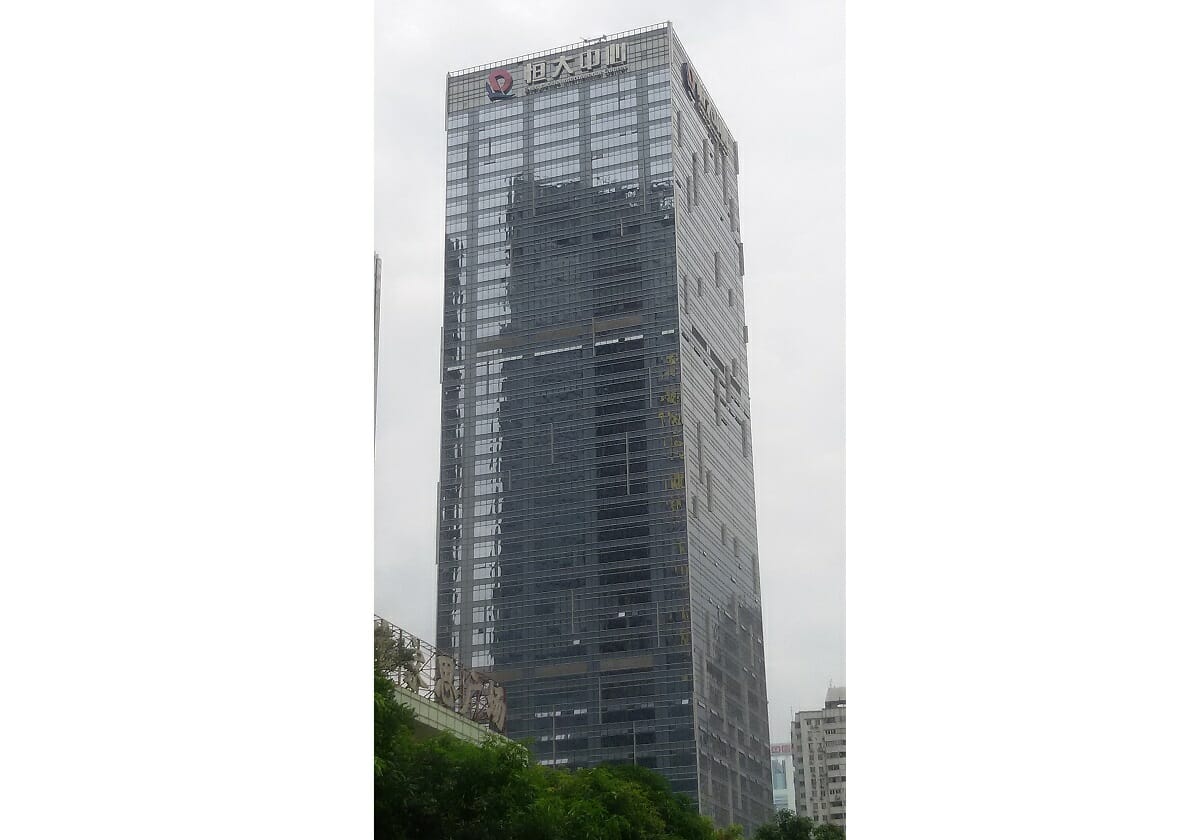

中国経済がここにきて急減速している。中国の第3四半期のGDP(国内総生産)は前年比4.9%増となり、第2四半期の7.9%増から大幅に減速した。今後の見通しもけっして明るくない。不動産大手の恒大集団の経営問題が中国経済全体に悪影響を及ぼす懸念が高まっているからだ。

「中国の関連産業を含めた広義の不動産業のGDPへの貢献度は30%弱に達する」という推計がある。日本や米国での不動産業のGDPへの貢献度が20%前後であることを鑑みると、中国経済の不動産依存が突出していることがよくわかる。増大する需給の不均衡の状況を見れば、住宅市場が今後大幅な長期調整を迎えるのは必至であり、中国経済のハードランディング・シナリオが現実味を帯びてきている。

少子高齢化の問題も深刻であり、今後財政赤字が急拡大する可能性が高い。10月1日付フォーリン・アフェアーズ誌は「中国崛起(くっき)の終焉」と題する記事を掲載した。「中国の台頭」が頭打ちになったことを前提に戦略を組み立てる必要性を論じている。

急成長する経済をバックに台頭してきた中国の国力に陰りが見え始めてきたのだが、このことは日本をはじめ国際社会にとってどのような影響を与えるのだろうか。9月24日付米外交専門誌フォーリン・ポリシーは「衰退する中国、それが問題だ」と題する論文を掲載した。執筆したのはジョンズ・ホプキンス大学のハル・ブランズ特別教授とタフツ大学のマイケル・ベックリー教授だ。ブランズ氏らの主張は「『浮上する中国』よりも『頂点を極めやがて衰退期を迎える中国』のほうが国際社会との間でより大きな対立を引き起こす」というものだ。

トゥキディデスの罠

ハーバード大学の政治学者グレアム・アリソン氏が「既存の超大国は新興大国の浮上を邪魔するために戦争に陥る危険性が高い」とする「トゥキディデスの罠」を指摘して以来、米中関係はしばしば、紀元前5世紀のギリシャの覇権国スパルタと新興大国アテネの間で繰り広げられたペロポネソス戦争に例えられてきた。

古代ギリシャの歴史家であるトゥキディデスは「アテネの力が徐々に強大となったことに驚いたスパルタが戦争に踏み切った」ことが戦争の原因と書いたが、ブランズ氏らの解釈は違う。「海洋軍事力で劣勢に立たされ始めたアテネが、勝利の機会を失う前に開戦に踏み切った」ことが戦争の本当の原因だとしている。

新興大国はパワーが拡張し続ける間は、できる限り目立たずに行動し、覇権国との対決を遅らせようとする。だが新興大国の成長が天井に達し、衰退期が目の前に近づくと、悠長に構えてはいられなくなる。「トゥキディデスの罠」の真の意味は、これ以上の発展・拡大を期待できない新興大国が「挑戦の窓」を閉ざされる前に覇権国に挑むことで戦争が起きる危険性が高まるということなのだ。

「現在の中国は当時のアテネと同じ状況にある」とするブランズ氏らは「衰退期に入りつつある中国は今後10年間、自分たちの運が尽きる前に戦略的成果を得るため、より大胆かつ軽率に行動しかねない」と警告を発している。広大な領土と多くの人口を擁する点で現在の中国は、米国に次ぐもう一つの帝国といっても過言ではない。だが懸念すべきは帝国に必要な「多様性」が欠けていることだ。

ナショナリズムの台頭

中国では今、ナショナリズムが猛烈な勢いで台頭している。朝鮮戦争をテーマにした中国映画「長津湖」が10月下旬の世界興行収入ランキングでトップに立った。朝鮮戦争に参戦した中国兵たちが厳しい寒さの中で、装備に恵まれた米軍と戦う姿を描いたこの映画は、中国で愛国心ブームをこの上なくあおっている。

意外と思われるかもしれないが、中国はもともとナショナリズムが強い国ではなかった。ソ連崩壊により「共産主義」という統治の根拠を失った中国政府が国民の支持を取り付けるためにナショナリズムを利用したのがその始まりだ。

中国では1996年、『ノーと言える中国』という本が出版された。米国の価値観に憧れる中国人を軽蔑し、「中国がいずれ超大国になる」と予測する内容であり、1990年代の中国のナショナリズムの台頭を示す一冊といわれた。

中国の近代史には「アヘン戦争以来一世紀にわたって外国の帝国主義勢力に蹂躙された」という「百面国恥」が刻まれている。植民地化されたという苦い経験が深く刷り込まれていることから、中国は欧米社会が確立した国際秩序に不信感を抱き続けてきた。

中国のナショナリズムはこれまで防御的な色彩が強かったが、リーマンショック後に中国が世界経済を牽引するようになると攻撃的なものに変わった。2012年に誕生した習近平政権が「中国の夢」を語るようになってから、状況はさらにエスカレートした。

中国のナショナリズムはこれまで政府主導で奨励されてきたが、最近では国民のほうが過激になっている。特に留学経験のある若者たちにナショナリズムの傾向が強いといわれている。新型コロナウイルスのパンデミック封じ込めに成功したこともあって、「中国文明は世界で一番優れている」と信じるようになったのだ。だが、この偉大な国に対して国際社会からそれ相応の尊敬が与えられていない。国民の不満は募るばかりだ。中国政府は、自らつくり出したナショナリズムを制御できなくなっている。このような状況で「自国が衰退していく」という不都合な事実を断じて認めるわけにはいかない。

民族の優越性を掲げて「帝国」を夢見ることがどれほど恐ろしい結果を招くかは、過去の歴史が証明している。窮地に追い込まれた中国政府が「国民の不満をそらすために対外的な強硬手段に出る」リスクにこれまで以上に警戒すべきだ。

(文=藤和彦/経済産業研究所コンサルティングフェロー)