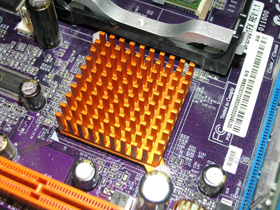

マザーボード上の放熱板(「Wikipedia」より/Audriusa)

マザーボード上の放熱板(「Wikipedia」より/Audriusa)

電子機器で使われるエネルギーのほとんどは、熱として出ていってしまう。熱が発生するのは、主にCPU(中央処理装置)というコンピュータの心臓部からだ。ここに電気という形でエネルギーが注ぎ込まれる。その一部はアプリケーションを動かすための処理に使われるが、ほとんどは熱エネルギーとなる。そしてこの熱は、無駄に放たれるだけでなく、電子機器に悪影響も与える。

CPUの周辺が高熱を持つと、CPUがそれ以上の熱を抑えようとパフォーマンスを落とす。こうなると、使っている電子機器の処理速度が遅くなるため、使用者は使いづらくなる。さらに、もっと悪い事態として、コンピュータが誤作動を起こす「熱暴走」と呼ばれる事態になることもある。電子機器で発生する熱は、冬場に人の手を温めてくれることを除けば、“百害あって一利なし”なのだ。

●さまざまな放熱ツール

そこで電子機器や電子素子のメーカーは、電子機器の熱問題に対処してきた。実際、私たちの使う電子機器の見えないところで、熱を散らすツールが使われている。

放熱ツールとしてヒット商品となったのが、パナソニックの「PGSグラファイトシート」だ。“PGS”とは“Pyrolytic Graphite Sheet”の頭文字を取ったもので、日本語にすると「熱分解性黒鉛シート」となる。電子機器の内部の熱発生源のまわりにペタペタと貼りつけられているのだ。

黒鉛の材料である炭素元素は熱を伝えやすい。このシートは、熱湯を注ぐと唇を触れられなくなるほど熱くなるアルミニウム容器の、3〜7倍の熱伝導率をもっているという。厚さは17〜100マイクロメートルと薄いが、炭素元素を基本としたフィルムを何度も熱処理した層状になっていて、熱を散らす性能を高めているという。

一方、より手の込んだ仕組みで熱を効果的に散らす放熱ツールも使われている。「ヒートパイプ」と呼ばれる細長い管状の素子だ。フジクラや古河電工といった非鉄金属メーカーが製品化している。

この素子の管の内側には、ごく微量の水分が入っている。これがCPUの熱などで温まると水蒸気になって熱を吸収する。そして、熱をもった水蒸気は管の反対側の低温のほうへ向かっていき、ここで冷やされて水に戻る。さらにこの水が折り返し、管内のもう一層のウィック(芯)と呼ばれる材料からじわじわと熱のあるほうに毛細管現象により戻っていく。つまりヒートパイプでは、高温の部分と低温の部分を水が自然に行き来することを利用して、熱を遠いところまで移動させているのである。

薄いスマホなどに搭載するため、最近では、温度計のような円柱状のものから、それを潰してアイスキャンディの棒のような板状のものへと形も進化している。薄さは1ミリメートルを切るまでになった。ヒートパイプを放熱板などと組み合わせて、熱がなるべく外へ逃げていくようにしているのだ。

ちなみにスマホを振ってみても水の音はしない。ごく微量の水分で熱を散らす効果を発揮できるからだ。

●電子機器の“軽薄短小”化が進むほどに加熱

スマホやパソコンに限らず、電子機器の“軽薄短小”化は日々進んでいる。しかし、CPUなどが小さくなるからといって、それに合わせて放つ熱も減るわけではない。さらには、CPUなどを取り囲む“箱”も小さく薄くなっている。広い部屋より、狭い部屋をエアコンで暖めるほうが部屋に熱がすぐ充満するのと同じように、電子機器でも熱はどんどんこもりやすい状況になっているのだ。

電子機器のあるところに熱問題は存在し、その問題の深刻の度は高まっている。逆に考えると、この電子機器の熱問題を解消するための“放熱市場”は、これからもヒートアップしていくことになるだろう。

(文=漆原次郎/フリーライター)