竹島に上陸した韓国の国会議員団(写真:AP/アフロ)

竹島に上陸した韓国の国会議員団(写真:AP/アフロ)北朝鮮をめぐる情勢が緊迫化している。当初、「Xデー」と目された4月15日の金日成元国家主席の生誕記念日は事なきを得たが、25日には朝鮮人民軍の創設85周年を迎え、27日の新月の日にアメリカが攻撃を仕掛けるという見方も伝えられており、まだまだ予断を許さない状況だ。

仮にアメリカと北朝鮮が戦争状態になれば、北朝鮮との国境から約30kmしか離れていない韓国・ソウルが戦火にまみれることは必至だ。そうなれば、韓国から日本に逃げてくる難民が大量に発生する可能性もある。

そして、そのような状況下では、韓国在住及び渡韓している日本人の安否も心配される。国家安全保障会議(NSC)によれば、その数は5万7000人。ゴールデンウィークになれば、さらに増えるはずだ。

万が一の際、日本政府としては、民間機や民間船舶などとともに、自衛隊の航空機や艦船の派遣も検討したいとしているが、韓国政府は日本政府との協議に応じる姿勢を示していない。(4月21日付読売新聞)

2015年10月、韓国政府の合意の上でそうした対応ができることが決定されたが、その実施には計画策定段階で暗雲が立ち込めている状況なのである。ここで、最悪の想定をすれば、いざとなったら韓国政府が日本人を事実上の人質にとって、日本からなんらかの支援を迫る可能性すら考えられるわけだ。日本は歴史に学ぶべきなのである。

韓国が勝手に竹島を取り込んだ李承晩ライン

実際、韓国は過去に竹島を人質にするかたちで日本に巨額の支援金を支払わせた上に在日韓国人の権利を拡大するという蛮行に及んだことがある。これは、現在も在日韓国人をめぐる問題のベースとして存在しているわけだが、歴史に学ぶという意味で、今こそ「李承晩ライン」について、再び考える必要があるだろう。

李承晩とは、韓国の初代大統領である。李は1952年1月、「マッカーサーライン」に代わるものとして、日本海や東シナ海に一方的に軍事境界線を設定した。

マッカーサーラインとは、第二次世界大戦後に連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が定めた日本漁船の活動可能領域のことである。李は、このマッカーサーラインが廃止される直前に「海洋主権宣言」を行い、国際法に反するかたちで李承晩ラインを設定した。そして、そのライン内に勝手に竹島を取り込んだのだ。

これは根拠のない行為であり、当然ながら問題が勃発する。53年7月には、韓国が竹島およびその周辺で漁業活動を行っていたことに対して、海上保安庁の巡視船が退去を要求したが、韓国の官憲によって銃撃されるという事件が発生した。54年8月にも、竹島近海を航行していた海上保安庁の巡視船が、同島に駐留していた韓国の沿岸警備隊から銃撃されている。

ほかにも、「ラインを越えた」との理由で日本の民間漁船が拿捕され、乗組員が不当に抑留されるという事態が相次いだ。

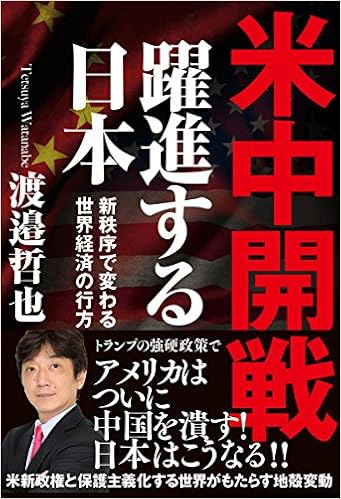

『米中開戦 躍進する日本』 政権内部に対中強硬派を大量に採用したトランプ新大統領は、本気で中国潰しを狙い、英露との関係を深めている。一方2017年は、蘭・仏・独など欧州では次の指導者を決める選挙が目白押しで、EU解体が加速する可能性が高まっている。世界が保護主義化するなかで、グローバリズムの恩恵で急成長してきた中国経済は壊滅必死、トランプの包囲網により韓国とともに世界から排除されていく! そのとき日本への影響は? 予測的中連発の著者が完全分析!