初の緊急事態宣言から2年…臨床研究情報を独占する政府対策の大問題

新型コロナウイルス(以下、コロナ)のパンデミックが始まり3年目に入った。世界中でコロナ研究が進み、その実態が明らかになってきた。

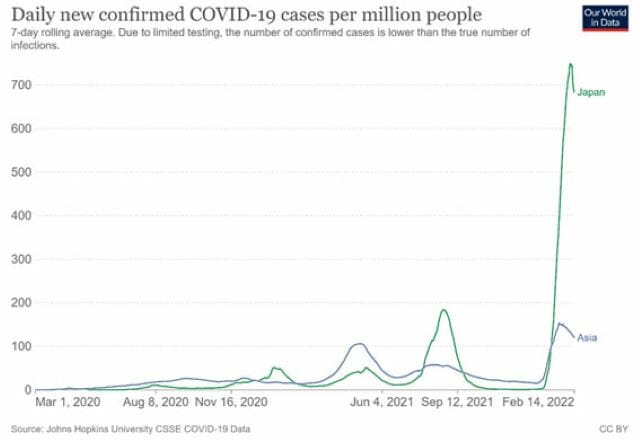

例えば、コロナ感染の季節性だ。下記の図1をご覧いただきたい。日本とアジアの感染者数の推移を示している。日本もアジアも春・夏・冬に流行を繰り返していることがわかる。オミクロン株の流行のピークもアジアは1月25日、日本は2月9日で、ほぼ同時期だ。

コロナの流行には季節性があるのだから、オミクロン株が収束しても、今後も流行を繰り返すと考えた方がいい。コロナとの付き合いは「ウィズ・コロナ」を目指した長期戦になる。

では、日本のコロナ対策は、どのように評価されるだろうか。流行当初、「日本型モデルの成功」と自画自賛する声も聞かれたが、図1を見てもお分かりのように、日本の感染者数はアジアの平均を遙かに上回っている。気候や地理的な違いもあり、一概に比較はできないが、少なくとも「成功」とは言えない。では、何が問題なのだろう。

一貫した検査の抑制

コロナ対策の基本は、診断、隔離、治療、そしてワクチンだ。診断にためには検査が必要だ。ところが、厚生労働省は、コロナ流行以降、一貫して検査を抑制してきた。

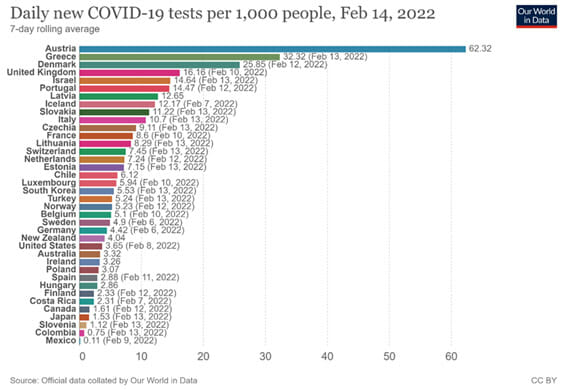

下記の図2は、2月14日の経済開発協力機構(OECD)加盟38カ国の人口1,000人あたりの検査数を示したものだ。日本は1.53件で、メキシコ(0.11件)、コロンビア(0.75件)、スロベニア(1.12件)に次いで少ない。最も多いオーストリア(62.3件)の40分の1だ。

この傾向は感染者数一人あたりの検査数でも変わらない。日本は2.2件で、38カ国中7番目に少ない。最も多いのはニュージーランドで39.2件、ついでオーストリア18.9件、ギリシャ18.6件、英国13.9件と続く。

日本では一人の感染者を見つけるために2.2件しか検査をしておらず、コロナ感染の確定診断のために利用されていることがわかる。一方、英国など、多くの先進国は、積極的に検査数を増やし、無症状や軽症感染を見つけ、感染拡大を食い止めようとしている。検査の目的が全く違う。さらに、欧米とは対照的に、「感染が不安で、検査を希望する国民に検査の機会を提供する」という視点が日本にはない。

現在も厚労省は検査抑制の姿勢を変えていない。その証左は、日本の一日あたりの検査能力が、わずかに39万3901件(2月13日現在)しかないことだ。最大限の検査を実施したとしても、人口1000人あたり3.14件に過ぎず、OECD諸国はもちろん、マレーシアが2月11日に実施した検査数(6.4件)の半分程度だ。ちなみに、我が国では、昨年8月27日には27万5,680件の検査を実施されている。デルタ株の大流行を経験した後も、検査体制を強化していなかったことが分かる。

感染症法と厚生労働省の無責任

なぜ、厚労省は検査を絞るのか。それは、彼らが「病床確保の責任を負いたくないから」(厚労省関係者)だ。

コロナ対策の法的根拠は感染症法だ。その第19条には、以下のようにある。

「都道府県知事は、(中略)、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる」

コロナは感染症法の2類相当だ。この条文があるため、コロナ感染と診断された人を入院させずに、自宅で死亡すれば、知事や厚労省が責任を追及される。責任回避に務める知事や厚労省は全ての感染者を入院させようとする。軽症であることが分かっていたオミクロン株でも、当初、全感染者を入院させたのは、このためだ。

コロナ患者を入院させる病院は、感染症法で「特定感染症指定医療機関」や「第一種感染症指定医療機関」として規定され、その手配は厚労省や都道府県の責任だ。彼らが、これまでに想定してきたのは、コレラやエボラなどの小規模な流行だ。毎日数万人の感染者がでるコロナは想定外だ。従来のやり方では、こんな数の病床は確保できない。コロナ流行当初の2020年3月22日に放映されたNHKスペシャル『”パンデミック”との闘い~感染拡大は封じ込められるか~』に出演した押谷仁・東北大学教授が、「PCRの検査を抑えているということが、日本がこういう状態で踏みとどまっている」と述べたのは、このような背景があるからだ。こんな非合理なことをしているのは日本だけだ。

世界では、感染者は自宅療養、自宅での自主隔離を原則とし、医師が集中的な治療が必要と判断してはじめて入院となる。つまり、風邪やインフルエンザと同じ対応だ。感染症法に規定された、入院による隔離こそ、我が国のコロナ対策が迷走する本当の理由だ。

これは日本の近代化の宿痾だ。感染症法の前身は、明治時代にできた伝染病予防法だ。内務省衛生警察が所管し、防疫のために隔離を優先した。感染者の治療や人権など二の次だ。戦後もハンセン病患者への差別など、多くの問題を生み出したが、現在も、その基本的な枠組は変わらない。コロナ流行後の感染症法改正でも、与党・厚労省ともに、この点を問題視しなかった。

ワクチン追加接種の遅れ

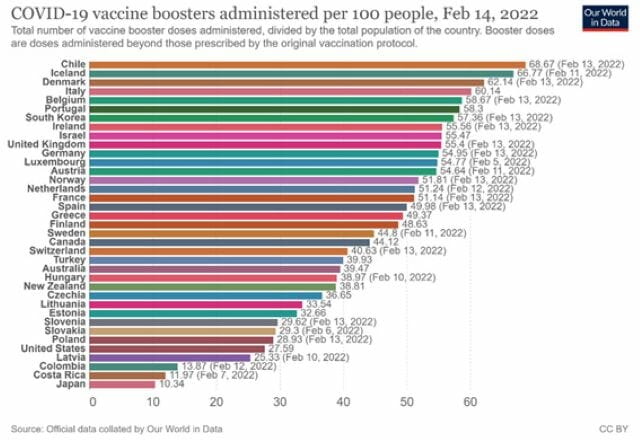

追加接種の遅れも厚労省の問題を象徴している。2月14日現在、我が国で追加接種を終えた国民は全体の10.3%で、OECD加盟38カ国で最下位だ(下記図3)。

図3

2月1日に米ロサンゼルス市の公衆衛生当局が、米『死亡疾病週報(MMWR)』に発表した研究によれば、追加接種により感染リスクは44%、入院リスクは77%減少している。他国並みに追加接種が進んでいれば、オミクロン株の感染者や死者は、もっと少なかったはずだ。

なぜ、こんなことになるのだろう。追加接種の場合、厚労省や専門家の情報収集能力の欠如が大きい。昨年9月17日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会で、脇田隆字.・国立感染症研究所所長は「追加接種の必要があるということが直ちに断定できるのかということは、今の現状のエビデンスで本当に言えるのかというところは、私も少し留保したい」と見解を述べ、早期の追加接種開始を見送った。

この判断は専門家としてはあり得ない。この時点で、日本を除く主要先進7カ国全てで追加接種は始まっていたからだ。昨年7月には、イスラエル政府が、2回目接種から時間が経つと抗体価が低下し、デルタ株の感染を防げないことを報告していたし、米ファイザーも追加接種により抗体価が5~10倍増加することを根拠に、欧米の規制当局に追加接種を承認申請する方針を明かしていた。日本だけが見当違いの決断を下していたことになる。

臨床研究情報独占の弊害

なぜ、こんなことになるのか。それは、厚労省の医系技官と一部の専門家が情報を独占し、内輪の議論でコロナ対策を決定するからだ。

コロナは未知のウイルスだ。合理的に対応するには、臨床研究を推進し、実態を解明しなければならない。世界各国は、コロナパンデミックが始まると、臨床研究の推進に力を入れた。実は、ここでも日本は一人負けに近い。

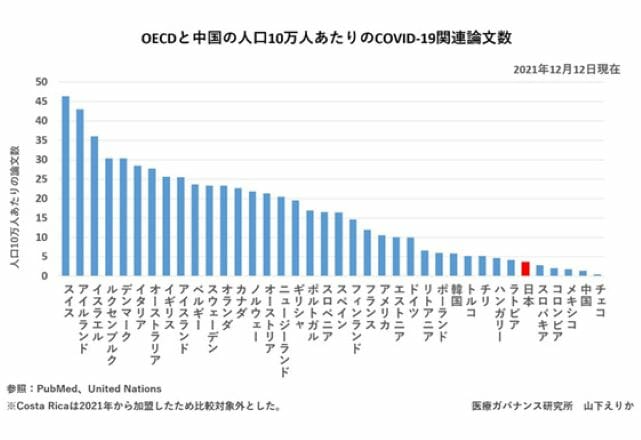

図4をご覧いただきたい。コロナ流行当初からOECDに加盟していた37カ国(コスタ・リカはその後加盟)と中国の人口当たりの論文数を示す。日本は下から6位で、主要先進7カ国(G7)では最下位だ。

英『ランセット』や米『ニューイングランド医学誌』などの主要医学誌は、コロナ論文の掲載に力をいれてきた。医療ガバナンス研究所の山下えりかの調査によれば(表1)、昨年1~11月までの間に、『ランセット』は150報、『ニューイングランド医学誌』は208報の原著論文を掲載しているが、このうち41報(27%)、49報(24%)はコロナ関係だ。

筆頭著者の国で最も多いのは英国で26報、次いで米国24報、イスラエル8報、カナダ・南アフリカ・中国3報と続く。日本からの発表はない。2020年2月、世界中を揺るがしたクルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号の経験を、このような媒体に発表していないことは、日本の感染症研究者の実力がないことを示している。明治以来の隔離政策に固執した日本には、世界と伍して戦えるだけの研究開発力がない。

非接触技術の発展

この影響を本当に認識するのは、これからだ。世界では、コロナパンデミックで様々な技術が開発され、社会実装されつつあるからだ。米ファイザーや米モデルナが開発したmRNAワクチンなど、その代表である。

米Evaluate Vantage社は、2022年の医薬品売上を予想しているが、そのトップはファイザーのコロナワクチン「コミナティ」で290億ドルだ。モデルナの「スパイクバックス」は195億ドルで第3位である。モデルナがインフルエンザのmRNAワクチンの臨床開発に乗り出すなど、両社は、コロナワクチンの開発成功で得た利益を次の医薬品の開発に充てている。コロナパンデミック収束後、世界の製薬企業の勢力図は一変する。

このような技術革新は、ワクチン開発に限った話ではない。私が注目するのは、ウェアラブル端末やセンシング技術の発展だ。アップル・ウオッチなどのウェアラブルデバイスを用いることで、脈拍・血圧・酸素飽和度、心電図などが測定できることは有名だが、昨年5月には、米テキサス大学オースチン校の研究チームが、痒みを感知するウェアラブルセンサーを開発したと米『サイエンス・アドバンシーズ』誌に発表している。

このような技術開発は、オンライン診療の普及を加速した。昨年11月、米ジョンソン・エンド・ジョンソンは、糖尿病治療薬の第三相臨床試験を、被験者が医療機関に通院することなく、全てバーチャルでやり遂げたと発表している。膨大なデータの収集が求められる治験が出来るのだから、大抵の診療は、オンラインで対応可能だ。米国ではオンライン診療が普及した。昨年1月には、米ユナイテッドヘルスケア社が、遠隔診療に限定したプライマリケアを提供する保険の販売を米国11州で開始した。同社の調査によると、利用者の4人に一人は主治医と直接会うより、バーチャルなやりとりの方が良いと回答している。

実は、このような技術の開発が進んだのは、コロナ流行下で、世界中の人が非接触を希望したからだ。まさに、必要こそ発明の母である。

クラスター対策、濃厚接触者探しには熱心だが、国民の希望には耳を貸さなかった厚労省や専門家は、このような世界の変化には無頓着だった。その結果、日本における初診のオンライン診療は、いまだ6%だ

実は、コロナ検査が少ないのも、理由は同じだ。海外では、国民のニーズに応える形で在宅検査の開発が進んだ。例えば、昨年3月、米食品医薬品局(FDA)は、米キュアヘルス社が開発した自宅で検査できる簡易核酸検査に緊急使用許可(EUA)を与えた。医師の処方箋が不要で、所用時間は約20分で、PCR検査との陽性一致率は97%だ。

検査を議論する上で重要なことは、検査を社会システムの観点から考えることだ。検査を増やすには、負担が少ない在宅検査が有利だ。そのためには、新たな宅配システムを構築しなければならない。世界では、検査キットの配送から、医療データとして利用するまでのシステムが、2年間の試行錯誤の末、確立された。だからこそ、バイデン大統領は、昨年12月、全国民に無料で検査を受けることができると宣言することができた。

検査体制の強化は、社会を強靱にする。英国政府が、1月17日、コロナ感染後の自主隔離を、検査陰性の場合に限り、従来の7日から5日間に短縮したことや、1月20日、イスラエルが、コロナ感染者と接触した小児に対し、週に二回、抗原検査を受け、陰性を確認するという条件つきで、隔離を中止したことなど、その証左だ。

日本では、このような議論はない。医薬品医療機器総合機構(PMDA)は、「体外診断用医薬品」として50種類の検査キットを承認している。ただ、このような診断キットは、薬局で薬剤師が対面販売しなければならない。これでは多くの国民は検査を受けない。

民主主義とコロナ対策の関係

コロナ対応では、私は英米の民主主義の強さを痛感した。コロナ流行当初、英米は迷走を繰り返し、世界は中国の強いリーダーシップを賞賛した。ところが、それから二年間、立場は逆転した。これは、英米が、自国民の生命、財産のためには、どうすればいいか、国民視点での試行錯誤を繰り返してきたからだ。「日本型モデルの成功」などと言って思考停止してきた日本とは対照的だ。我々は、国民視点にたち、もっと世界から学ばねばならない。

(文=上昌広/血液内科医、医療ガバナンス研究所理事長)

※本稿は一般社団法人同盟通信新社『TーPRESS』4月号と同時掲載するため、2022年2月に執筆されたものです。