東京23区内「格差」鮮明に…団塊世代が全員75歳以上になる「2025年問題」の衝撃

「ゆりかもめ」から見た豊洲駅周辺の様子(「Wikipedia」より/Rs1421)

「ゆりかもめ」から見た豊洲駅周辺の様子(「Wikipedia」より/Rs1421)「2020年危機」という物騒な言葉がある。主役は中国とアメリカ。どうしようもないレベルにまで民間企業債務が膨らんでしまった中国は昨今、家計債務も急増を始めた。まさに、経済崩壊に向けた一触即発の状態にあるといっていい。

家計債務の増大といえば、リーマン・ショックが頭をよぎる。そのアメリカの家計債務がリーマン・ショック時を超えたとなれば、こちらも看過できない。こうした矛盾が、遅くとも2020年までに一気に顕在化するというのが「2020年危機」の根拠とされる。

その中国とアメリカは今、貿易摩擦ならぬ貿易戦争ばりのチキンゲームを繰り広げている。このまま泥仕合が続けば、その余波は確実に我が国の経済にも跳ね返ってくる。とりわけ、中国経済が抱える矛盾が一気に露呈すれば世界中が大混乱に直面してしまう。

アメリカも安閑としてはいられない。景気の過熱を憂慮する連邦準備制度理事会(FRB)は利上げを志向しているが、利上げされると膨れ上がった家計債務は途端に行き詰まる。

当初、「オオカミが来るぞ」に類するブラフとの見方もあった「2020年危機」は、ここにきてにわかに現実味を帯び始めている。

2020年の日本の経済成長率予測は0.3%

こうした国際経済情勢の不安定な動きに加えて、我が国はさらなる難題を抱えている。その筆頭は、2019年10月に控える消費税の10%へのアップだ。前回消費税増税が行われた2014年には景気が大きく後退した。次回の増税では軽減税率が導入されるが、実質可処分所得が低迷しているなかで、増税後は消費者の財布のヒモがますます固くなることは想像に難くない。

黒田日銀が打ち放した異次元緩和の後始末も問題山積だ。オリンピック後の中だるみが、これらに追い打ちをかける。

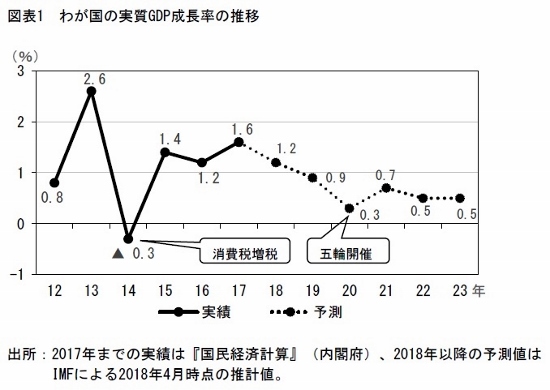

図表1は、2018年4月時点での国際通貨基金(IMF)による我が国の経済成長率予測を示したものだ。IMFの予測が正しいかどうかを論ずるつもりはないが、世界から我が国の今後がどんな目で見られているかを知ることができるデータであることは間違いない。

五輪イヤーとなる2020年の経済成長率はわずかに0.3%。その後も0.5%前後。前回示した、これまでの五輪大会時のデータと比較してほしい。「終わりの始まり」どころではなく、終わりは五輪開催の時点から始まってしまう。

とはいえ、その後、我が国が不死鳥のように再生するのならまだいい。しかし、ポスト五輪の我が国を襲う課題はまだまだ続く。

“執行猶予”が続く東京23区の「2020年問題」

「○○年問題」というのはメディアが好んで使うレトリックで、その内容を慎重に見極める必要がある。たとえば、一時騒がれたものに「2022年問題」なるものがあった。

市街化区域内農地の固定資産税減免措置が期限切れとなり、これらが一斉に売り出され、地価が暴落するというものだった。幸い新たな制度が整備され、「2022年問題」は空騒ぎに終わる。

マイナーな話題に終わったが、東京23区にも「2020年問題」があった。2015年10月に都が発表した「東京都総合戦略」の人口予測(都の人口ビジョンに相当)では、23区の人口は2020年の915万人をピークに減少に転じるとされていた。実際には、この予測をはるかに上回る人口増加傾向が続き、2017年3月の都の予測では2030年の979万人をピークと見込んでいる。

ちなみに、都の新予測による2020年(10月1日ベース)の23区人口は959万人(年平均増加率は約0.7%)。一方、2018年9月1日の推計人口(国勢調査をベースに住民基本台帳人口の状況などを考慮して推計した人口)は955万人で、2015年以降の人口増加率は年平均約1%にのぼっている。我が国全体の人口が減っていくのだから、23区の人口もいずれは減り始めるのだが、モラトリアム(執行猶予)の期間はまだ当分続きそうだ。

これに対して、いわゆる「2025年問題」といわれる高齢化の進展は、23区も避けて通ることができない。

人口の3割が高齢者になる「2025年問題」

「2025年問題」とは、戦後のベビーブームにあたる1947(昭和22)~49(昭和24)年生まれの「団塊の世代」が75歳以上を迎え、我が国の人口の3割を65歳以上の高齢者が、5人に1人近くを75歳以上の後期高齢者が占めるというものだ。

これは、前述した「2022年問題」のように、ある時点で一気に訪れるものではない。団塊の世代の中でも最大のボリュームゾーンである1947年生まれの人は、2022年には後期高齢者の仲間入りをする。

筆者の予測試算(コーホート変化率法に基づく)によると、2018年時点でおよそ105万人を数える23区の後期高齢者は、2022~24年の間に11万人近く増加する。わずか3年間で1割以上の急増だ。

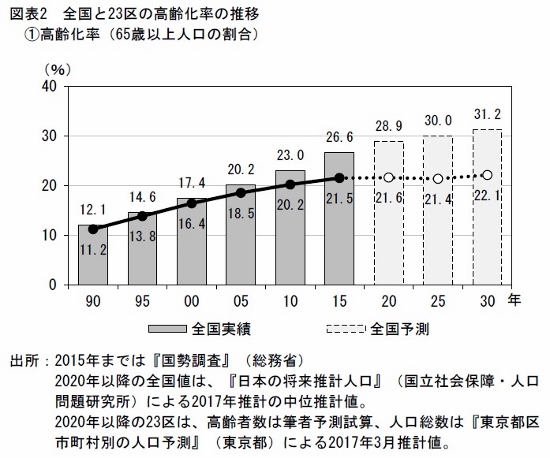

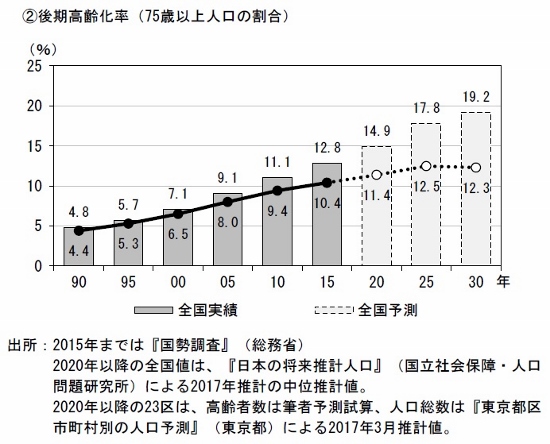

高齢者が3割以上、後期高齢者が2割という割合のほうはどうだろうか。図表2を見ればわかるように、かつて全国平均と大差なかった23区の高齢者比率の上昇は、近年ブレーキがかかっている。なかでも高齢化率は、今後ほとんど上昇しないという予測になる。

図表2の予測値は、総人口を2017年3月の都の予測結果に基づいているが、前述したように実際の人口増加傾向は都の予測を上回って推移しており、高齢化率上昇のブレーキは図表2の試算以上に強く働いている。事実、都の推計によると、2018年の23区の高齢化率は前年より低下しているという。

江東区、渋谷区、台東区は人口増加に歯止め

ポイントを改めて整理しておこう。「高齢化の進展」と聞くと、私たちは高齢化率の上昇を頭の中に描く。「ひとりの高齢者を支える現役世代が何人か」という意味で、なるほどこれは重要な指標だ。

一方、健康・福祉などの分野における需要増を考えると、割合もさることながら、高齢者の実数増がより大きな課題となる。地方都市では、この両者はパラレルなのだが、東京では高齢化率が上がらなくても高齢者に由来する需要は増大する。この基本構造を理解しないと、東京の高齢化問題に対する答えを得ることはできない。

もうひとつのポイントは、なぜ高齢者が増えても高齢化率が上昇しないかということだ。答えは簡単で、高齢者の増加傾向以上に子どもを含む若い世代が増えるからだ。

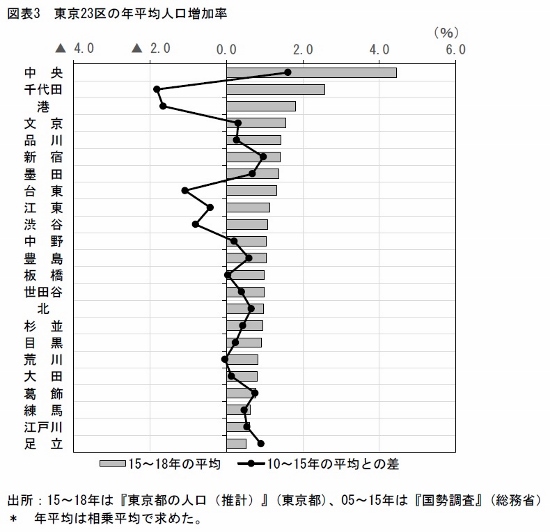

しかし、23区の人口増加傾向は、地域別に見ても経年的に見ても、決して一様ではない。図表3はやや複雑なグラフだが、近年の人口増加率(棒グラフ)に加えて、それがかつてと比べて勢いを増しているのか減衰傾向にあるのか(折れ線グラフ)をあわせて記している。

23区の人口増をリードしてきた都心区は現在も人口増加率が高いが、その勢いには内部格差が生まれ始めている。豊洲地区が一世を風靡した江東区も息切れ状態にある。息切れといえば、2010~15年に人口が急増した渋谷区や台東区も同様。前者にまつわる副都心勝負に関していえば、遅れてスタートした感のある新宿区が現時点での注目株だ。後者に関する下町勝負では、墨田区の勢いが強い。葛飾区や北区もジワジワと逆転を狙っている。

そして、これらの動きには、それが一過的なものなのか構造的な変化に基づくものなのか、という評価がからみ合ってくる。23区が押しなべて東京一極集中の恩恵を受けていた時代は、まず「東京」という枠組みが先にあり、まちの個性はプラスαの存在にとどまっていた。しかし、ポスト五輪に向き合わざるを得ない数々の試練を考えると、もはや護送船団は通用しない。

舵取りひとつ間違うと荒海に飲み込まれかねないなかで、それぞれの区がいかなる未来への航路を描き得るのか。このとき、まちの個性は付け加えられる価値ではなく、勝敗を分けるレーゾンデートル(存在価値)そのものとなる。まちの原点が改めて問い直される時代。ポスト五輪は、そんな時代の始まりになる。

(文=池田利道/東京23区研究所所長)

『なぜか惹かれる足立区~東京23区「最下位」からの下剋上~』 治安が悪い、学力が低い、ヤンキーが多い……など、何かとマイナスイメージを持たれやすい足立区。しかし近年は家賃のお手傾感や物価の安さが注目を浴び、「穴場」としてテレビ番組に取り上げられることが多く、再開発の進む北千住は「住みたい街ランキング」の上位に浮上。一体足立に何が起きているのか? 人々は足立のどこに惹かれているのか? 23区研究のパイオニアで、ベストセラーとなった『23区格差』の著者があらゆるデータを用いて徹底分析してみたら、足立に東京の未来を読み解くヒントが隠されていた!