僕は88年の人生を振り返ってみて「運」がよかったと思う。

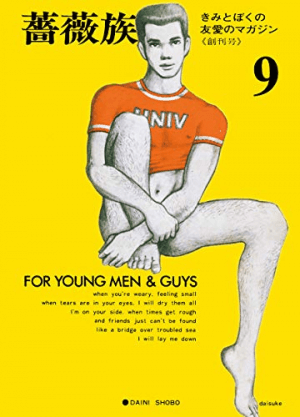

1971年、日本で最初の同性愛誌『薔薇族』を創刊することができたが、父が僕が駒沢大学に入学した戦後間もなくの昭和23年、株式会社「第二書房」を創立した。しかし、社員はいない。

兄弟4人の中で男はぼくひとり、学生時代から父の仕事を手伝わされ、使い走りをさせられていた。その時代、日本は景気が悪く、卒業したからといって、就職先などなかったので、父の仕事を手伝わざるをえなかった。明治時代に生まれた人ってそういうものかと思っていたが、働いても給料など貰えず、わずかな小遣いだけだった。

24歳の頃、夜汽車の中で出逢った、日本女子体育大学の1年だった女性と出逢い、恋に落ちた。

君子は養女だった。初めて下北沢の駅で出逢い小田急線に乗って、柿生に行った。その頃の柿生は家などなく、雑木林で絶好の散歩道だった。どんぐりを拾い、手なども握らず何をしゃべったのか忘れてしまったが、一緒に山道を歩いているだけで幸せだった。

帰りにわが家へ寄った。母親は喜んで君子を迎えてくれて、食事を出してくれた。

池袋についたのは8時過ぎだったろうか。当時に池袋の東口は、寂しい駅だった。改札口を出たとたん、飛び出してきた男にいきなり君子は殴られてしまった。

僕の周りでは見たこともない異様な男だった。目も悪いようで、背も低く、どう見ても不気味な男で、この男が養父だった。その日、ぼくと逢うことを養父に伝えていなかったので、養父は心配して改札口で待ち続けたていたのだろう。遅くなったことを詫びて、家までついて行った。

表通りから横町に入ったところで、戦後建った家が並んでいて、映画のセットのようなわびしい家だった。おそらく四畳半くらいの部屋で、養父は君子が学校に通うのが心配で、同じ職業の指圧師の養母を埼玉の幸手に置いて池袋に出てきて指圧の仕事をしていた。

君子の実家は農家で6人兄弟の3人目、中学1年生の頃、親類の指圧師の家に養女としてもらわれていた。

養母は世間体を気にして、家事を一切させなかった。君子は埼玉県の久喜高校で、体育部に所属していて、校長は体育大出だったので、日本女子体育を卒業したら、久喜高校に戻ってきて、体育の教師になることを期待していたようだ。

古い話だが、なんと新宿から少し離れた町の富久町に刑務所があった。その門前には、所内の囚人に差し入れするための店が何件も並んでいた。

そのお店の一軒の差入屋の息子と父は友達だった。その息子が長じて宮城県の石巻で出世して、サルベージ会社の重役になっていた。その重役の息子が、東京の学習院大学に入学したので、父親からぼくの親父に下宿先を見つけてほしいと依頼の電話があった。母がわが家のすぐ目と鼻の先のアパートの部屋を見つけてあげた。

息子は一人の生活が寂しいのかわが家に入りびたりで、一番下のぼくの妹を可愛がってくれた。

末娘の妹の紀子(みちこ)が、小学校5年生の頃、夏休みに学習院大の息子が石巻に帰るときに一緒に連れて行ってくれた。

だが夏休みは長い。途中で迎えに来てくれと電話があった。ちょうど、仙台の七夕祭りの前日だった。友人の「主婦と生活社」のカメラマンだった橋本さんに電話したら休みが取れるという。

青森行きの列車は始発の上野駅から満員だった。列車は一駅ずつ止まる鈍行だ。やっと列車のまん中に潜り込んで荷物を網棚に乗せた。

高崎を過ぎたころだったろうか、スーツケースを抱えた女性が、人をかき分けかき分け列車の中ほどまで入り込んできた。

僕はすかさず女性のスーツケースを網棚に乗せてあげた。水色の胸のあいた洋服を着た女性。ぼくの周りの女性は、国文科の女性が多く、ぴちぴちとした女性はいなかった。まばゆいばかりの新鮮な女性だった。

「学生さんですか?」と聞いたらわが家のすぐ近くの下北沢から数駅先の明大前にある日本女子体育大学の1年生で、友人が千台のすぐ手前に実家があり規制する途中で、誘われて初めての一人旅だった。

体育とは縁のないぼくは女性と話すきっかけが見つからなかったが、日本女子体育大学のきょうじゅで、東大の哲学科を出た先生の著書、本の名前も、教授の名前も思い出せないが、その教授の話をしたら、女性はなんとその教授の授業を受けていて、難しい話が好きだという。父の使いでよく教授の家に何度も言ったことがあるので、その教授の話で糸口が開けた。

僕は体育が大嫌いで、大学の体育の時間は一度も出なかったが、体育の阿部教授が小説を書いていて、文芸部の顧問だったので、単位だけはくれた。後に日本体育大学に移られた優秀な先生だ。

立ちどうしだったが、彼女のおかげで長い時間を感じなかった。仙台の手前の駅で友人が待っていた。

列車の窓からスーツケースを下ろしてあげた。停車する何分かの間に女性は父親に作ってもらった小さな名刺を窓越しに渡してくれた。

この小さな名刺がぼくの運命を変えたのだ。二人でいつまでも手を振っていた少女の姿が、88年も経っても僕の脳裏に焼き付いている。

(文=伊藤文學)