2020年は残暑が長く続き、秋の訪れは遅いとの予報ですが、秋は食欲の秋。そして、秋を代表する食材のひとつがマツタケです。そのまま火であぶってもよし、土瓶蒸しにしてもよし、マツタケを炊き込んだごはんも、これまた絶品です。今回は、そんなマツタケの香りのヒミツに迫ってみたいと思います。

マツタケの香りの秘密とは?

マツタケは食材としては野菜にまとめられますが、マツタケを含むキノコ類と野菜では重要な違いがいくつかあります。

まず、食用にする部分はキノコのごく一部にすぎず、キノコの主要部分は地下にあります。細い糸のような菌糸が地下で網目状に広がり、広い範囲の土壌中から栄養を集めています。菌糸は密度も高く、わずか1立方センチメートルの土の中に100メートル以上の菌糸が含まれていることもあります。

これらの菌糸を使って十分な栄養が蓄えられると、菌糸が織り上げられて子実体ができます。子実体は地上に現れ、植物で種子に相当する胞子を空気中に放出します。私たちが食用としているのはこの子実体部分なので、キノコ全体からするとごく一部にすぎません。キノコに毒を含むものが多い理由は、子実体が繁殖と生存に必須のものであるため、動物による捕食から身を守るためだとされています。

次に、キノコの80~90%が水です。また、細胞壁を構成しているのは野菜における植物性セルロースではなく、キチンという物質で、これは昆虫や甲殻類の外骨格と同じ成分です。この点だけを見れば、キノコは野菜というよりはエビ・カニに近いと言えます。

栄養学的には、キノコはタンパク質とビタミンB12が他の野菜よりも多く含まれるのが特徴で、マツタケの食感が野菜とは異なりコリコリとしているのは、前述のキチン質の細胞壁炭水化物によるものです。

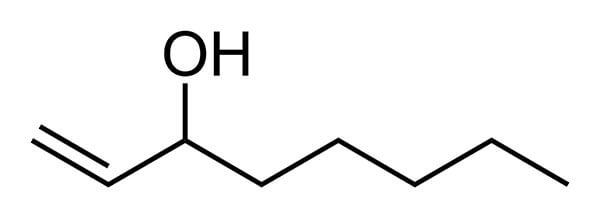

マツタケに豊かな風味があるのは、グルタミン酸をはじめとする遊離アミノ酸が豊富に含まれていることが大きく関係しています。特有の香りは、主にオクテノールと呼ばれる化学物質によるものです。昆虫にかじられるなどしてキノコの組織が傷つくと、酵素がこれら多価不飽和脂肪酸に作用して生じるオクテノールは、カタツムリや昆虫に食い荒らされるのを防ぐ防御作用があります。マツタケのオクテノールは化学的には1-オクテン-3-オールという化学物質ですが、一般にマツタケオールと呼ばれます。

ただし、マツタケの香りはマツタケオールのみによるものではなく、その他に豊富に含まれるグルタミン酸ナトリウムやグアノシン一リン酸など、多数の化学物質が混ざり合ったものです。

私たちが香りを感じる複雑な仕組み

私たちは、このような複雑な香りのハーモニーを普段からいろいろと楽しんでいますが、最近の九州大学らの研究で、私たちが香りの違いを感じ取る際に働く神経細胞で生じる多様な調節作用の仕組みが明らかになりました。

私たちの鼻の中には、空気中の香り分子を検出するための「嗅覚受容体」と呼ばれるセンサーを備えた嗅神経細胞があり、嗅神経細胞の表面にあるセンサーは約400種類見つかっています。これら400種類のセンサーを複雑に組み合わせて使用することによって、マツタケオールを含む膨大な種類の香り分子や、ほぼ無限とも言える香り分子の組み合わせを識別することができます。

これまで、香り分子は嗅覚受容体を活性化し、活性化された嗅覚受容体の組み合わせによって、脳の中でさまざまな香りが構築され、それが認識されると考えられてきました。

また、香り分子の混合物は、嗅覚受容体の活性化パターンの「足し算」として認識されると考えられてきました。九州大学らはこの定説を検証するため、嗅神経細胞の応答を生きた動物において計測しました。その結果、香りに対する私たちの神経細胞の応答には、単純な「活性化」や「足し算」以上の複雑な機構が存在することが明らかになりました。

まず、香り分子は、ある嗅覚受容体を活性化させるだけでなく、しばしば別の嗅覚受容体を抑制することが判明しました。さらに、複数の種類の香りを混ぜて嗅がせると、神経細胞の反応は、嗅がせた香りの足し算となるとは限らず、香り同士が神経細胞の働きを妨害し合って(拮抗作用)神経細胞の反応が抑制されたり、相乗効果によって反応が増強されたりすることが明らかになりました。

このような香り分子同士の競合や協調は、複数の種類の香りを混ぜたときに感じられる、香りのハーモニーの基盤になっているものと考えられます。

私たちは、料理を目で楽しみ、香りで楽しみ、味わって楽しむと言われていますが、私たちが食事を楽しんでいる間も、神経細胞は想像もつかないような複雑な働きをしているようです。

(文=中西貴之/宇部興産株式会社 品質統括部)

【参考資料】

『マギー キッチンサイエンス -食材から食卓まで-』(共立出版/Harold McGee 著、香西みどり監訳、北山薫、北山雅彦訳)

「匂いのハーモニーが生み出される仕組みを解明」(九州大学)

『ココが知りたかった!改正化審法対応の基礎』 化学物質や製品を扱う企業が避けて通れない道、それが「化審法の手続き」。担当になった者は先輩方からいろいろ教わるものの、なかなか難解でなんだかよくわからない……。かといって、わからないでは済まされないし……どうすればいいんだろう!? 本書は、化審法実務のエキスパートが、長年の経験から、実務上で躓きやすいポイントを徹底抽出。わかりにくい部分を、かみ砕いて解説しました。2019年改正にも対応済みなので、すぐに実務で活用していただけます。「化審法に関わるようになってしまった」「化審法に関わることになってしまいそう」そんな方々に必携の1冊です。