「Thinkstock」より

「Thinkstock」よりバブル崩壊について論じる時、「ミンスキー・モーメント」というものを考えなくてはならない。これは、アメリカの経済学者であるハイマン・ミンスキーの名にちなんだもので、ミンスキーは金融市場の恒常的な不安定性を示す「金融不安定性仮説」を提唱していることで知られている。

では、ミンスキー・モーメントとはなんだろうか。簡単にいえば、信用循環や景気循環によって膨れ上がっていた資産価格が、ある時点で臨界点を迎え、急落することであり、その臨界点がミンスキー・モーメントである。

中国経済は、すでにこのミンスキー・モーメントを迎えているといってもいい。当連載で解説してきたように、中国は不動産や金融商品の市場から逃げてきた投資資金が、株式市場に一極集中して株価の高値を招いたが、それも限界に達して株式は暴落した。

株式投資がすべて余剰資金で行われたのであれば、暴落してもその余剰資金が失われるだけなので、まだ問題は少ない。しかし、博打好きの中国人のことだ。信用取引が非常に活発であり、さらに場外の信用取引が多く行われていたというのが実態である。

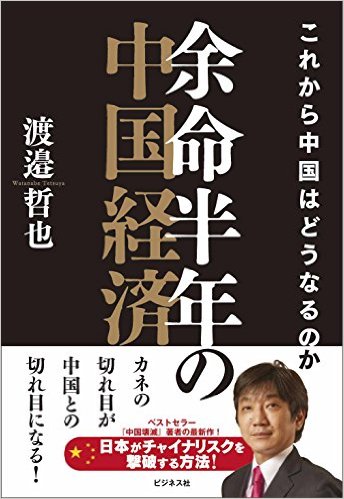

『余命半年の中国経済 これから中国はどうなるのか』(渡邉哲也/ビジネス社)

『余命半年の中国経済 これから中国はどうなるのか』(渡邉哲也/ビジネス社)中国の株式の信用取引には、証券会社が提供する通常の信用取引(レバレッジ4倍:保証金の最大4倍までの取引が可能)と、証券専門の金融会社が提供する「場外配資」といわれる信用取引がある。これは、証券を担保に借りたお金で、株式を買うというものだ。

場外配資の場合、一般的に10倍程度のレバレッジがかかっており、ひどい業者になると、それは100倍にも達していたといわれる。当然ながら、違法である。

また、場外配資では元本割れを起こした場合は強制決済が行われることになっているが、今回の株式暴落では、そのスピードがあまりに速すぎたため、強制決済が間に合わなかったケースも多数あるようだ。

中国には“サラ金”が1万社以上ある

例えば、7月8日に中国の株式は直近のピークから3割超も急落した。売買停止銘柄は全体の半分に当たる1300以上に拡大し、ストップ安も合わせて全体の70%以上が取引停止になった。10倍のレバレッジで取引していた場合、買った価格より株価が1割下落すると全損扱いになるが、今回の急落では、いったい何人の被害者が出たのだろうか。

この場外配資を行っている証券専門金融会社は、いわゆる消費者金融のような業者であり、中国には1万社ほど存在するといわれている。