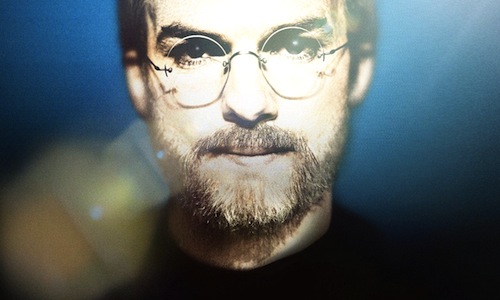

11月1日公開の映画『スティーブ・ジョブズ』より

11月1日公開の映画『スティーブ・ジョブズ』より11月1日、米アップル創業者で元CEO、スティーブ・ジョブズの半生を綴った映画『スティーブ・ジョブズ(原題:JOBS)』(配給:ギャガ)が公開される。これは2011年に発刊されベストセラーになったウォルター・アイザックソンによるジョブズの伝記『STEVE JOBS』(Simon&Schuster)を原案にした映画だ。書籍ではジョブズの生涯が、その時代に関連した人々のインタビューによって構成されており、良くも悪くもジョブズがどんな人だったかをはっきりと示していた。そして彼がどんなに「嫌なヤツ」だと思われても自分の「信念」を持って物事を進めたことが、アップルを世界一の会社に導いたことを証明する内容になっている。

映画は2001年のiPodの発表会のシーンに始まり、ジョブズの青年時代、リード大学を退学しながらも通っていた時代へと遡る。果食主義者でいつも裸足、臭かったことや、LSDをやり、いつも自分が何をすべきかを探している男。そんな彼が友人のスティーブ・ウォズニアックのつくったコンピュータ基板を見た時に感じた「ビジョン」こそが、現在のパーソナルコンピュータの時代をつくった。

その後、Apple Ⅱの成功を経て、自分でもコントロールできないほど大きくなってしまった会社経営の失敗と製品へのこだわり。さらに自ら呼び寄せたジョン・スカリーとの確執、そしてMacintoshの誕生とアップルからの放逐と、ストーリーは彼が駆け抜けた時代を一気に辿っていく。その描き方はあまりにも淡々とし過ぎていて、なぜジョブズがそこまで製品づくりにこだわったのかという視点が欠けており、今回の日本公開時のキャッチフレーズに使われている「最低な男」という面だけが目立ってしまうのは少し残念なところだ。前出の書籍を読んでいれば、彼が製品にこだわった理由もよくわかるところなのだが。

ただ映画を見て感じられるのは、「ビジョンのある会社こそ成長する」ということだろう。ビジョンと信念を持ってジョブズがアップルを引っ張った時代と、ジョブズがいなくなってアップルが身売り寸前までいった時代とで大きく違うのは、「これはこうあるべきだ」という信念。株価の動きではなく、製品を使う人の身になって製品に妥協しない信念を持って行動し、実行した。その結果は「世界一の企業」という称号である。

映画の主演はアシュトン・カッチャー。若い頃の彼の姿は驚くほどジョブズ本人によく似ている。その他、実在する人物たちの姿はエンドロール時に映し出されるが、ダニエル・コトキ(ルーカス・ハース)やビル・アトキンソン(ネルソン・フランクリン)、ジョナサン・アイブ(ジャイルズ・マッシー)などアップルに関わる人たちも実にイメージ通りの配役になっており、アップルの歴史を知っている人にはさらに面白いはずだ。監督にはジョシュア・マイケル・スターン。

アップルという世界一の会社をつくるためにはどのような道のりがあったのか。ずっとMacを使い続けてきた人にも、iPhoneでアップルを知った人にも、その足跡を知る良い機会になるはずだ。

(文=矢橋司/フリーライター)

『スティーブ・ジョブズ』

11月1日(金)TOHOシネマズ日劇ほか全国ロードショー

(C)2013 The Jobs Film,LLC.

配給:ギャガ