【追悼】友である工藤明男のこと(3)…SNSや週刊誌の背後にいる人間への違和感

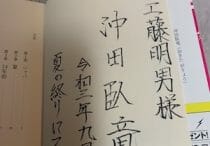

先日亡くなられた関東連合元幹部で作家の工藤明男さんを偲び、生前、同氏と親交が深く、亡くなる直前までやりとりをしていた作家の沖田臥竜氏に、追悼の意を込めて、今の思いを綴ってもらった――(【第1回』『第2回』はこちら)。

SNSや週刊誌の背後にいる人間への違和感

工藤明男の死を受けて、私はメディアに対して強く感じたことが2つあった。

ひとつはソーシャルメディアだ。今の社会にSNSが必要不可欠となっていることは議論の余地がないだろう。だが、私はSNSの中でもTwitterが嫌いで、その違和感は『ムショぼけ』というドラマや小説の中でも投げかけている。自分が作詞した劇中歌にも同様のメッセージを入れた。

Twitterの瞬発力は、確かに今の時代とマッチしている。Twitterが発端で、なにかしらの意見が世論となり、社会的な反響が起きることがあるのは事実だろう。嫌いだといいながら、私自身もプロモーション・ツールとしては使っている。だが、一方で、攻撃ツールという負の面の能力があまりにも強すぎる。SNSに書き込んだ一言で、見ず知らずの人間を蔑んだり、ネガティブイメージを定着させたりすることは簡単にできるが、いいねの数やリツイート数の多さが、困っている人を救うことは簡単ではない。Twitterの存在で救われたという人もいるだろうが、Twitterで傷つく者がいるという事実をトレードオフで考えても、否定的にならざるを得ないのだ。

今回、彼の死についてもTwitter上に好き勝手に書いている輩が少なからずいたことで、その思いを強くした。なぜ、見ず知らずの人間が匿名で、死者を冒涜するようなつぶやきを垂れ流すことができるのか。そこから何が生まれるのか。

そしてもうひとつ、同じような思いを週刊誌に対しても抱いた。いわずもがな週刊誌は衰退の一途を辿っている。それが、ネット時代ゆえのオールドメディアの性であり、時代の流れというものなのだろう。だが、それだけが本当に衰退の原因なのか。

今回、彼が死んだという事実が世間に広まり始めると、新聞社や週刊誌の知り合いの記者から電話があった。最初に「ご冥福をお祈りします」とは述べつつも、彼らの目的は私から彼の話を聞くことだったので、日頃お世話になっている記者たちに対しても「今はそっとしていてほしい」と丁重に断った。

私も週刊誌で仕事をさせてもらっている人間だ。記者の立場だって十分に理解できる。週刊誌にゴシップを書かれたどこぞの芸能人から、「週刊誌ごときが、また適当なことを書きやがって!」と言われれば、私は週刊誌を代表したようかのように頭にも来る。

特に吉本芸人の闇営業問題のときは、それを報じた週刊に代わって、私は前線で戦った。あの闇営業問題は、私の人脈によって表に出ることになるのだが、業界側の反発も強かった。天才編集者の肩書でコメンテーターをしていた人物は、なんの根拠も示すことなく、ある情報番組で「どうせ反社からお金をもらって記事にしてんすよ!」といった主旨の発言をしていた。同じく、ある辛口芸人は「なぜ、今さらこんな動画出てきたのか理由が知りたい! 何なんだ!」と、さも裏があるような言い方をしてきた。

もちろん、言論の自由は尊重されるべきだが、金をもらっているやら、裏があるやらという事実無根の情報を広めていいわけがない。私は、その番組のチーフプロデューサーと話し合いの席につき、事実関係とこちらの思いを伝えた。結果、そのコメンテーターは降板した。好き勝手いう芸人らとも、直接話をしようとなった。結局、芸人らとの話し合いが実現することはなかったが、私たちに限らず、週刊誌の記者や編集者は、プライドを持って仕事しているのだ。

一方で、一部に節操のない記者がいるのも事実だ。

今回、彼の死を扱ったのは、警視庁三田署であった。三田署はその場で自殺と判断しているのだが、警察発表はしないとしていた。そのため、担当が三田署であることを、マスコミは11月29日の時点では掴めていなかった。

そうした中で、ある週刊誌記者から連絡があった。「工藤さんには生前、取材でお世話になったので、葬儀が行われるのなら、ぜひ参列させていただきたい」という内容だった。そういう目的であるならばということで、私は彼に三田署に行けば詳細が確認できるのではないかなどと、さまざまなことを伝えた。具体名は書かないが、彼の死を最初に記事にした媒体の人間である。

そもそも、その記者とは、かつて取材を申し込まれたことで知り合い、ある程度の意思の疎通は図れていたと思っていた。だが、担当媒体が変わると、こちらから連絡しても電話にすら出なくなり、2年経ってまた今の媒体に戻ってくると、「ご無沙汰しております!」と連絡してくるような性格だった。それを知ったこの記者の同僚が、私に謝罪してくれていたことなど、この記者はもちろん知らない。

そのあとも、その記者は彼の周囲の関係者にTwitterなどのDMを送って取材しようと懸命だった。その姿は本当に故人を偲んでのものと言えるだろうか。それを本人に指摘すると、誰が見ても失礼ととれる謝罪があっただけだった。

そんな不毛なやりとりをしても、彼が生きかえることはない。ただ私の知る彼は、同じようなことが自分の周辺であると、必ず私に連絡してきて、非難していた。

彼の死については、警察が発表しないと言っているのだ。そして、彼の死を知ったばかりの知人たちは皆、気持ちを整理しきれていないのだ。それに対して、もう少し、人としての配慮が必要ではないのか。

最近、記者たちの強引な取材姿勢をSNSなどで直接批判する著名人も増えているが、そういう一部の記者がいることが、週刊誌が蔑まれたり、ひいては週刊誌の衰退の一因にもなっていたりするのではないかと感じさせられた。

もちろん、週刊誌には重要な役割がある。社会的影響力のある人間のスキャンダルを掘り出し、刺すときはもちろん刺せばよい。誰かを傷つけることを恐れては、週刊誌ジャーナリズムなど成立しないだろう。ただ、忘れてはいけないのは、その記事を、その取材を、本当に読者、社会が望んでいるかどうかという見極めだ。対象者を置き去りにした不毛な戦いの先にあるのは、衰退だけである。

このように、私がここで、気に入らないことをいちち書き立てていることを知れば、彼は何と言うだろうか。当たり前だが、書くということは苦しくもあり辛くもある。理解されないこともある。

それでも、彼の死を受けて、3日間まともに寝られなかった私は、今どうしても書きたいことを書かせてもらっている。私はしぶとくペンを握り書き続ける。それは誰のためにでもない。私のためにだ。そんな自分を見て、

「沖田さんらしいですね〜」

と、彼は言ってくれるだろうか。

(文=沖田臥竜/作家)