「秋なすび わささの粕につきまぜて よめにはくれじ 棚におくとも」

この和歌の代表的な解釈のひとつにあるように、「秋にはとてもおいしくなるので、嫁に食べさせるのはもったいない」と姑が考えたというナス。今回は、今が旬の季節であるナスについてお伝えします。

この和歌は鎌倉時代に編纂された和歌集に収載されたものですが、当時のナスは、今とは比べものにならないほどの高級食材でした。そんなナスも、今では「何もそんなにもったいぶらずに、嫁にも食べさせてあげてよ」と思ってしまうほど、私たちの食卓に頻繁に登場するようになりました。

というのも、ナスは栽培しやすく、かつ食べやすくなるように長い年月をかけて品種改良が行われた野菜だからです。現在はどのように調理しても食べやすい野菜に性質が変わっていますが、昔のナスは動物に実を食べられないように化学防御物質である苦いアルカロイドを蓄積する性質がありました。

そのため、和歌に詠われたように、わささの粕(=新酒の酒粕)に漬け込まれて苦み抜きをされたナスは、姑が独り占めしたくなるような極上の一品だったのかもしれません。

ナスの油炒め(撮影=筆者)

ナスの油炒め(撮影=筆者)ナスの原産地はインド方面で、そこからアフリカ、東南アジアへと栽培地域が広がっていったと推測されています。中世になると、アラブの商人によってスペインに持ち込まれ、イタリア、フランスなどで15世紀から18世紀にかけて食用に供されるようになりました。

日本への伝来は古かったものの、広く一般庶民の食べ物として親しまれるようになったのは江戸時代からです。インドでは、今でもアルカロイドを多く含んでいる苦い品種が薬味として栽培されています。

ナスの紫色に隠された生存競争の秘密

ナスの紫色は、アントシアニンという化学物質によるものです。アントシアニンはブルーベリー、ブドウ、赤タマネギ、ムラサキイモなどと共通する色素です。アントシアニンはさまざまな化学物質の総称で、わずかな構造の違いで赤~紫~青色を呈します。

そのようなアントシアニンのバリエーションは300種類程度が知られていて、通常は一種類の野菜の中に10種類以上のさまざまなアントシアニンが含まれています。

ナスのアントシアニンは表面の皮の細胞に大量に蓄積されていて、調理をすると細胞が壊れることによってアントシアニンが料理の中に流出し、ナスの美しい紫色は失われてしまいます。また、冷やすことによっても細胞が損傷し、アントシアニンが細胞質のアルカリ性成分と触れ合うためにナス全体が変色してしまいます。

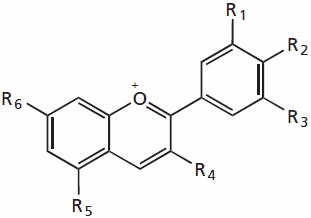

アントシアニンの構造式:図のR1~R6の位置にさまざまな分子が結合してアントシアニンのバリエーションが増える

アントシアニンの構造式:図のR1~R6の位置にさまざまな分子が結合してアントシアニンのバリエーションが増える 酸性ではアントシアニンは赤色に近く、中性付近で無色または明るい紫色、そこからアルカリ性が強くなるほど濃い青色に変化します。このような色素を植物が持つのは、より効率よく光合成をするためだろうと考えられます。

『食べ物はこうして血となり肉となる~ちょっと意外な体の中の食物動態~』 野菜を食べると体によい。牛肉を食べると力が出る。食べ物を食べるだけで健康に影響を及ぼし気分にまで作用する。なんの変哲もない食べ物になぜそんなことができるのか? そんな不思議に迫るべく食べ物の体内動態をちょっと覗いてみよう。