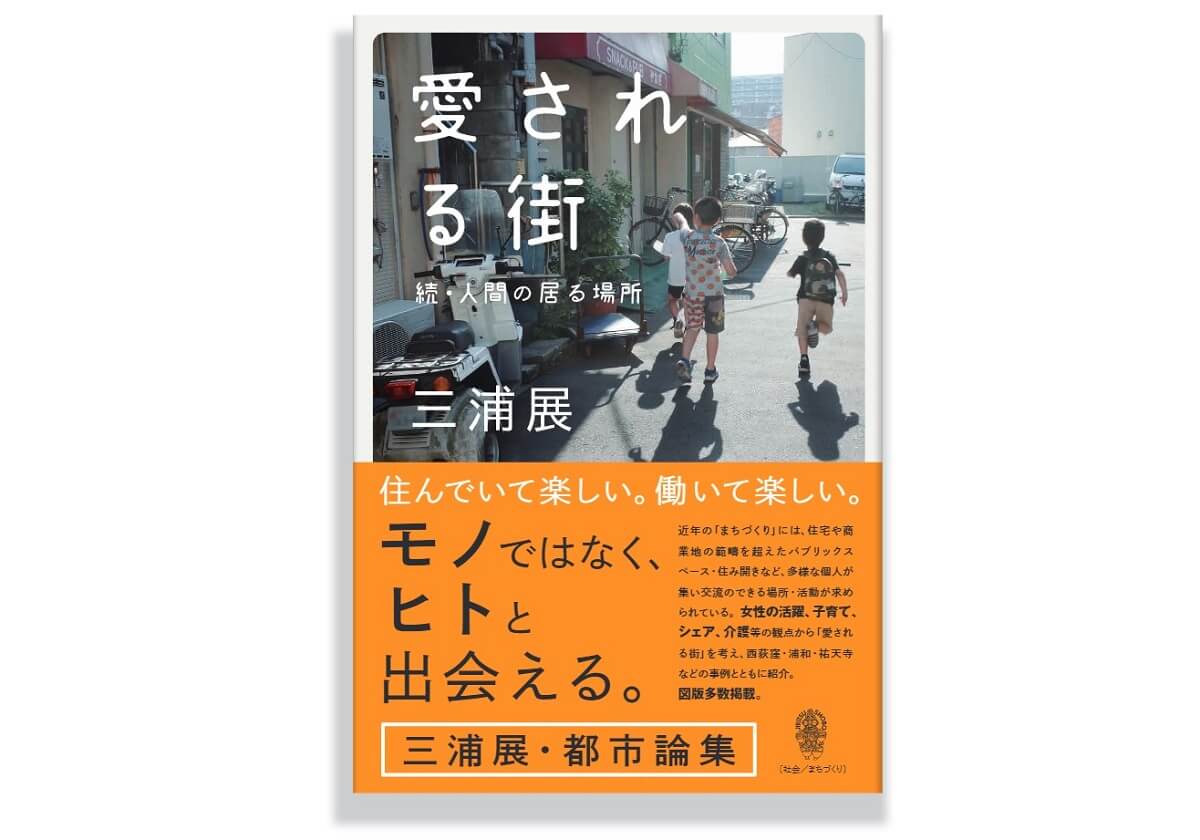

私は5月に『愛される街』(而立書房)という本を上梓した。過去3年ほどの間に受けたインタビュー、書いた原稿から、街に関わるものを集めたものだ。

本書をまとめようと思った直接のきっかけは、日本マーケティング協会の機関誌『マーケティング・ホライズン』で受けた「愛される街」というテーマでのインタビューである。旧知のベテラン新聞記者が協会の役員になり、機関誌で「愛される街」という特集をするので、巻頭インタビューをしたいと、私を訪ねてこられたのである。私はかねてより都市、郊外、街というテーマで発言、執筆してきたので、ご依頼をお受けしたが、マーケティング雑誌で「愛される街」というテーマを掲げるのは珍しいことではないだろうか。

だが考えてみれば、マーケティングというのは消費者に愛される商品を考えるのが仕事である。だからマーケティング雑誌が「愛される街」を考えるというのは、商品と同様、街にもマーケティングが必要な時代が来たということを意味する。

「商品」と書いたが、言うまでもなく現代では「品(しな)」、つまりモノだけが商品であるわけではない。ディズニーランドも商品であり、京都も商品である。モノからコトへ、と言われるが、街、空間という、モノとコトの巨大な集合体が商品として愛される時代が実はかなり前から定着してきた。

だが、普通の街はテーマパークではないし、京都のような古い歴史を持った、日本人なら必ず一度は訪れる観光地でもない。だから、これまでは普通の都市、普通の自治体は、街を愛される対象としてあまり考えてこなかった。

もちろん住民に長く住んでもらう、愛着を持ってもらうということは考えていたが、そのために打たれた施策は、住宅や道路や公園緑地の整備とか、医療・福祉施設や教育・文化施設の充実とか、商店街振興のためのアーケード整備とか。駅前の再開発とタワーマンションの建設といったハードの整備が中心だった。

ソフトの不足

そこにはソフトが不足していた。人間の感覚的な満足感への配慮が足りなかったともいえる。百貨店もないし、古くて何もない街だけど、なんだか心地がよいとか、駅前はパチンコ屋と焼鳥屋くらいしかないけど、帰ってくるとほっとして、ついついその焼鳥屋に入ってしまうとか、そういう毎日の暮らしの中で無意識に感じている安心感、心地よさ、癒される感じなどが、街の整備にはなぜか不足しているのだ。

というより、むしろそういう感覚を破壊するような開発が行われることのほうが多い。ガラス張りの新しいビルがあるのが快適だとか、道路の幅を広げて街灯を明るくすれば安心だとか、駅前に広場を造れば癒されるだろうとか、そういうハード発想なのである。

そういう従来の、特に行政やデベロッパーのやり方への批判が本書の主題である。私と同じように考える人も今はたくさんいて、そういう人たちにインタビューされたり、シンポジウムに参加したりしてきた。銀座や渋谷のような大きな街についても発言し、祐天寺のようなあまり知っている人がいない街も、面白いと思えば取り上げた。上海の横丁やアムステルダムの郊外住宅地の情報も入っている。

また本書をまとめていて改めて思ったのは、都市における女性の重要性が増えているということである。昔は女性と言えば渋谷公園通りで消費を楽しんでいるか、郊外の住宅地で主婦をしていたのである。だが現代の女性は都心のオフィスで働き続ける人が増え、郊外の住宅地でも家事や育児をしながらやっぱり働いたり、地域を盛り上げたりする人が増えている。そういう最近の動向についても本書はかなりページを割いている。

それから本書のもう1つのテーマは、やはりシェアとケアという私が過去20年間追ってきたテーマである。特に母が2015年から老人ホーム暮らしとなり、昨年他界したので、いったい老人ホームというのは「愛される場所」なのか、「人間の居る場所」なのかということをずっと考えさせられたことも、本書をまとめるにあたって大きな影響を与えた。

「焼け跡」

私は現代の日本社会が一種の「焼け跡」であると思っている。それは具体的にはどういうことか、まだ自分でもうまく説明できないのだが、何となくそう思う。75年前、戦争で日本中が焼け跡になって、そこから雑草のように立ち上がって高度経済成長を達成し、そしてバブルが崩壊し、少子高齢化が急速に進み、失われた20年だか30年だかを経て、2つの大震災があって、今はコロナウイルスにおびえながら、ゆっくりと、目に見えない焼け跡が日本人の心の中に広がっていると感じるのだ。

そういう焼け跡感、一種の喪失感のようなものも大きな一因となって、リノベーションやシェアが広がったのだと思う。お仕着せのありふれた家に住むのではなく、リノベーションした古い家に住むのは、一種のバラック的な感覚である。100円ショップなどで何でも安く手に入るのに、あえてシェアをしたり、人とのつながりを求める活動をしたりする人が増えたのも、向こう三軒両隣の近所づきあいが普通にあった焼け跡時代の日本への一種のノスタルジーなのである。

こういうふうに、単なる都市論ではなく、社会や時代の気分を交えて、いろいろなことを考えたのが本書である。ぜひご一読ください。

(文=三浦展/カルチャースタディーズ研究所代表)