武家時代は「印鑑」じゃなくて「花押」

コロナ禍で在宅勤務が増え、押印のためだけに出社せざるを得ないという苦情の声が高まった。その結果、菅義偉総理が就任して目玉政策のひとつになったのが、押印の廃止である。

日本のハンコ文化はいつからこんなに隆盛したのであろう。少なくとも明治以前ではそうではなかった。たとえば、鎌倉幕府には「鎌倉幕府之印」はなかった。源頼朝や北条時宗が個人のハンコを持っていたというのも聞いたことがない。

日本のハンコで最も有名なもののひとつが、古代に中国(漢)から賜った「漢委奴国王」(かんのわのなのこくおう)の印であろう。このことが示すように、日本のハンコ文化は中国からの輸入である。中国を模して日本にも律令制度が導入されると、官庁や地方行政機関が官印を使用するようになった。

しかし実務的には、法令文書には担当の官吏が署名をすることが一般的で、官吏個人が私印を持つことはなかった。平安時代中期頃から、署名を図案化することが流行した。この図案化された署名を「花押」(かおう)という。

鎌倉幕府の実務を構築していったのは、京都から下向した大江広元(おおえの・ひろもと)などの下級官吏なので、鎌倉幕府はハンコではなく、花押による書状発給が主体となった。

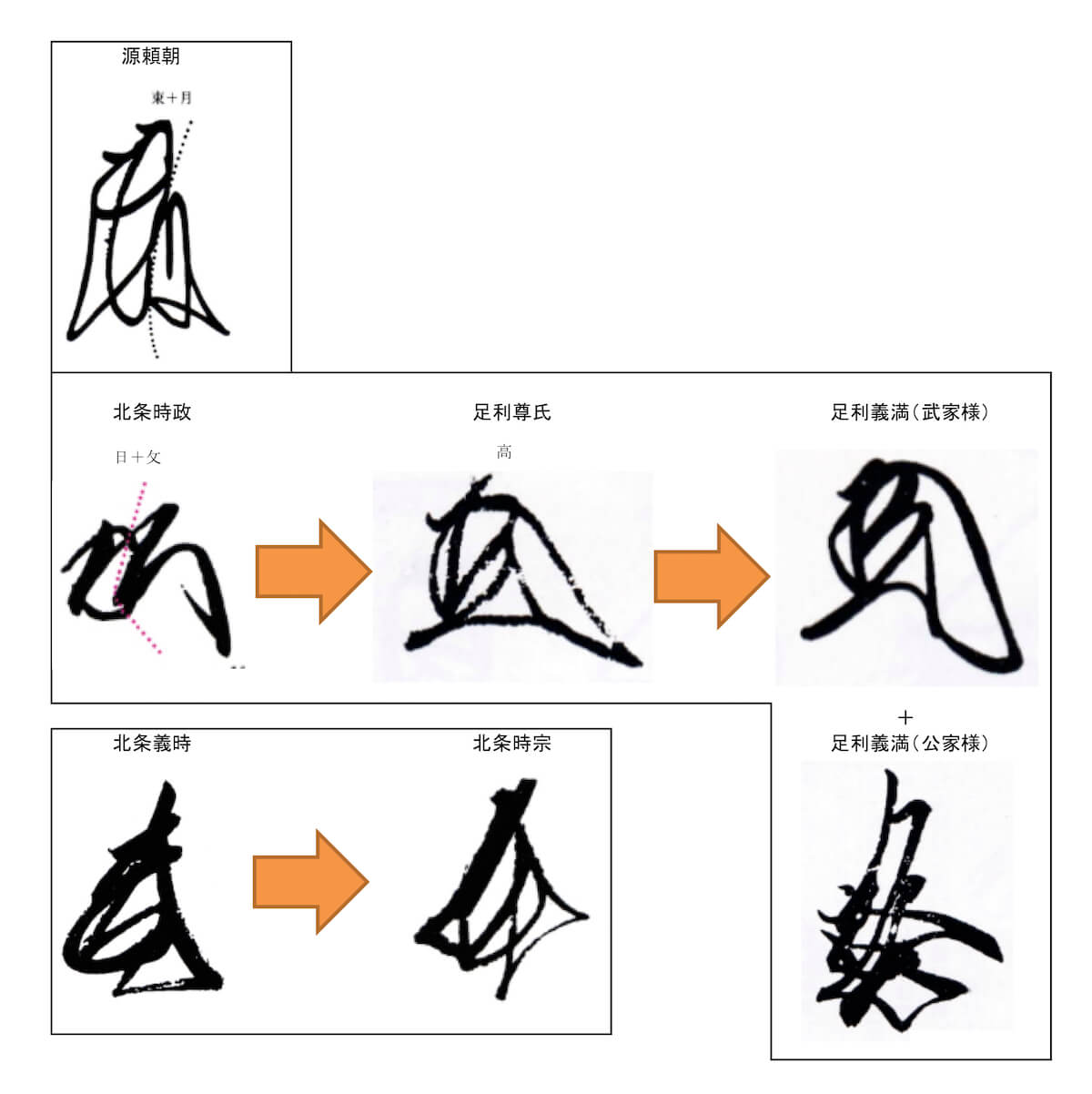

では、花押ってどんなものか? 署名の草書体を図案化したものが徐々に変化し、名前の一字を図案化したものや、名前の偏(へん)と旁(つくり)を組み合わせたものなどがあった。たとえば、源頼朝の花押は頼の偏「束」と朝の旁の「月」を、北条時政は時の偏「日」と政の旁の「攵」を組み合わせたものだといわれている。

「字からつくる」から「形に合わせる」への変化

武家は上下関係が厳しく、下の者が上の者に倣う傾向が強い。

やがて北条家が幕府の実権を握ると、武士たちは「時政流」に似せた花押を使った(実は時政の子・二代執権の北条義時はまったく違うパターンの花押を使っていた。「義時流」の花押は、北条家の嫡流である得宗[とくそう]家が使い、他家は模倣を遠慮したようだ)。つまり自分の名前から自由な形につくっていたものが、おエライさんパターンに形を合わせていく様式に変化していったのだ。

足利尊氏も、旧名・高氏(たかうじ)の「高」の字を時政流にアレンジして花押をつくった(尊氏の花押は、数ある花押のなかでも最も美しい形状だとの評価が高い)。

その尊氏が室町幕府を開くと、武士たちは「尊氏流」に似せた花押を使うようになった。

歴代将軍の足利義満、義政、義昭はもとより、武田信玄や織田信長まで「尊氏流」に似せた花押を使っている(当然、お公家サンの花押は「時政流」「尊氏流」を模倣しない。どちらかといえば、菱形っぽい複雑な線を交差した花押が多かった。足利義満は公家と交際を深めていくと、武家様[ぶけよう]とは別に公家様[くげよう]といわれる花押を併用するようになった)。

戦国時代にハンコ文化が復活

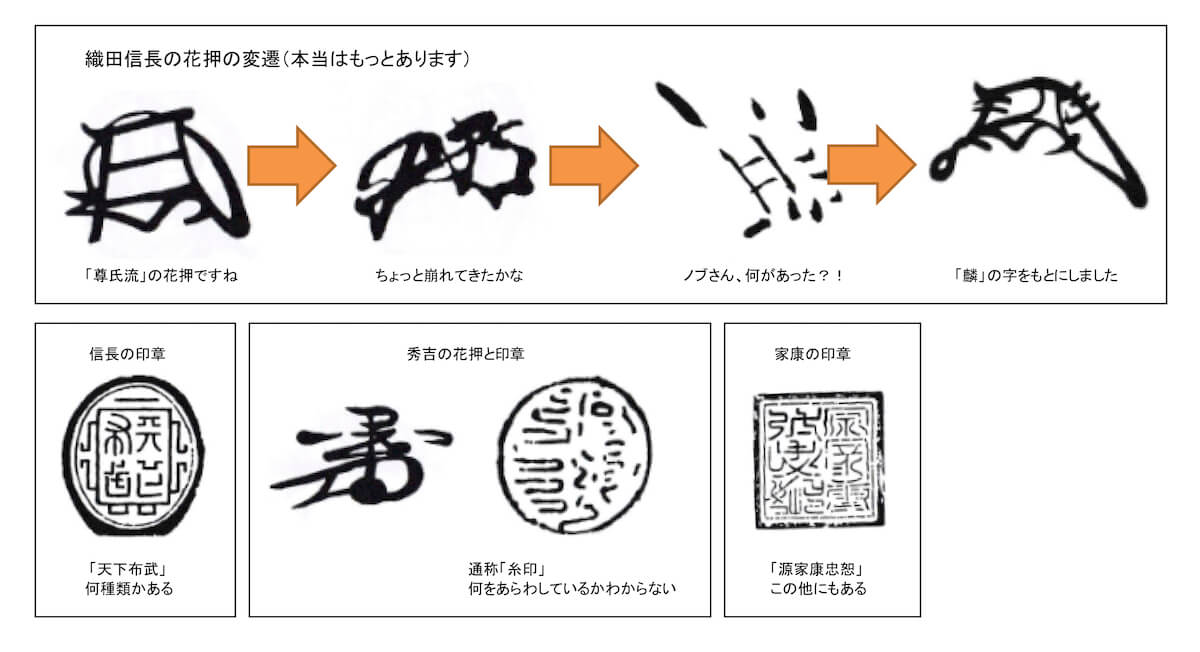

織田信長は生涯に十数種類の花押を使っている。最初は「尊氏流」なのだが、途中でなんだかよくわからない形状に変化し、「麟」の字を「尊氏流」に近い形にした花押に変えている。信長の名前に「麟」の字はないのだが、平和な世の中に「麒麟がくる」という伝説にあやかったのではないかというのが、研究者の見立てだ。

信長がはじめ「尊氏流」の花押を使いながら、その後に「尊氏流」ではなく、それまでにまったくなかったような花押を使ったことが示すように、戦国時代は世の秩序だけでなく、「右に倣え」の「尊氏流」花押もすたれ、みんなオリジナリティあふれた花押を使うようになった。

また信長といえば、「天下布武」(てんがふぶ)の印が、「漢委奴国王」の印と同じくらい有名であろう。

戦国時代はハンコが復権した時代でもあった。

戦国大名が領地を増やしていくと事務量が膨大となり、とってもじゃないけどいちいち手書きの花押を書いていたのじゃ追いつかなくなっていったのだ。

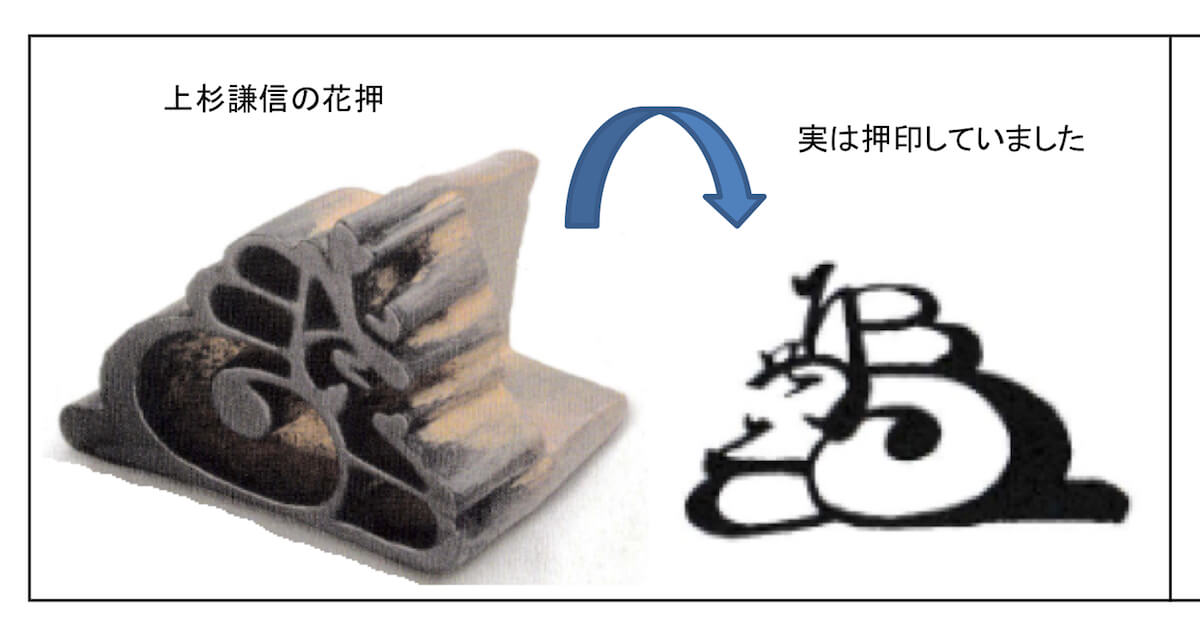

山室恭子著『中世のなかに生まれた近世』(講談社学術文庫))によれば、その先駆者が小田原北条氏で、1540年代後半にハンコの印判状(いんばんじょう)が花押の判物(はんもつ)の数を超えたという。武田信玄で有名な甲斐武田氏で1560年代。上杉謙信で有名な越後上杉氏でも1580年代に印判状が急増している。

ところが、こうしたハンコ文化は東国に顕著である一方、西国の毛利・島津氏などは印判状を使わず、昔ながらの花押を書いていたという。なぜ毛利・島津氏でハンコ文化が普及しなかったかといえば、小田原北条氏や甲斐武田氏の家臣が小粒の豪族が多かったのに対して、毛利・島津氏の家臣には比較的大身の豪族が多く、「ハンコじゃなくて、サインにしてくれ」という御仁が多かったのではないかと推論されている。

ハンコの印判状と花押の判物では、後者のほうが格上だった。武田信玄の子・勝頼は「今、手をケガしてるからサインできないんだ。ハンコで勘弁してくれヨ」という印判状を送っている。島津義久や黒田長政も同じような書状を出しているという。ハンコは花押の代用だったのだ。

信長・秀吉をマネせず、家康をマネする

信長がコロコロ花押を変えたせいなのか。それとも、戦国武士の気風が他人のマネを潔しとしなかったのか、戦国時代の花押は百花繚乱。みんなバラバラだった。

豊臣秀吉の花押は、名前の音読み「シュウキツ」を縮めて「シツ:悉」の字をアレンジしたのだという。こんなにひねった作り方が後の世に正確に伝わっているということは、秀吉は得意満面、このアイデアを披歴していたのだろう。

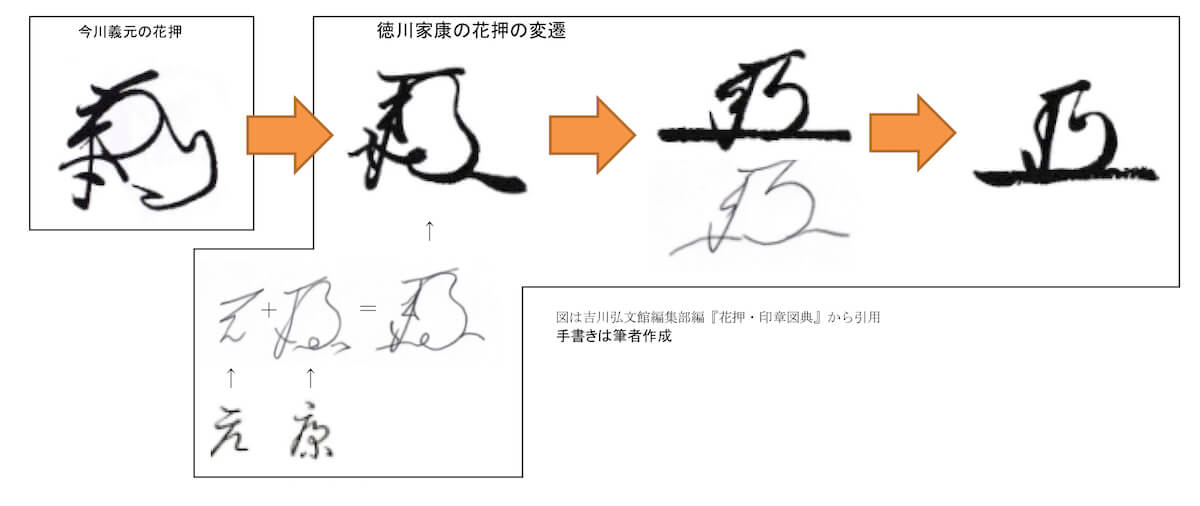

徳川家康は「初め駿河の今川義元の人質となり松平元信ついで元康と名乗ったころ、義元の花押を模した花押を用いたが、桶狭間の合戦で義元が敗死すると、今川と手を切って徳川家康と名乗り、花押も改めた。これは『悳』(『徳』の古体)の草体を、上下の太い二線(天地)をベースにまとめた形で、中世以来禅僧がよく用いた図形的な型を導入したものと考えられる」(『週刊朝日百科 日本の歴史別冊 歴史の読み方8 名前と系図・花押と印章』の佐藤進一氏の論考)というのだが、実際は徐々にアレンジしていったら、上下の太い二線をベースにまとめた形に落ち着いたのだろう。

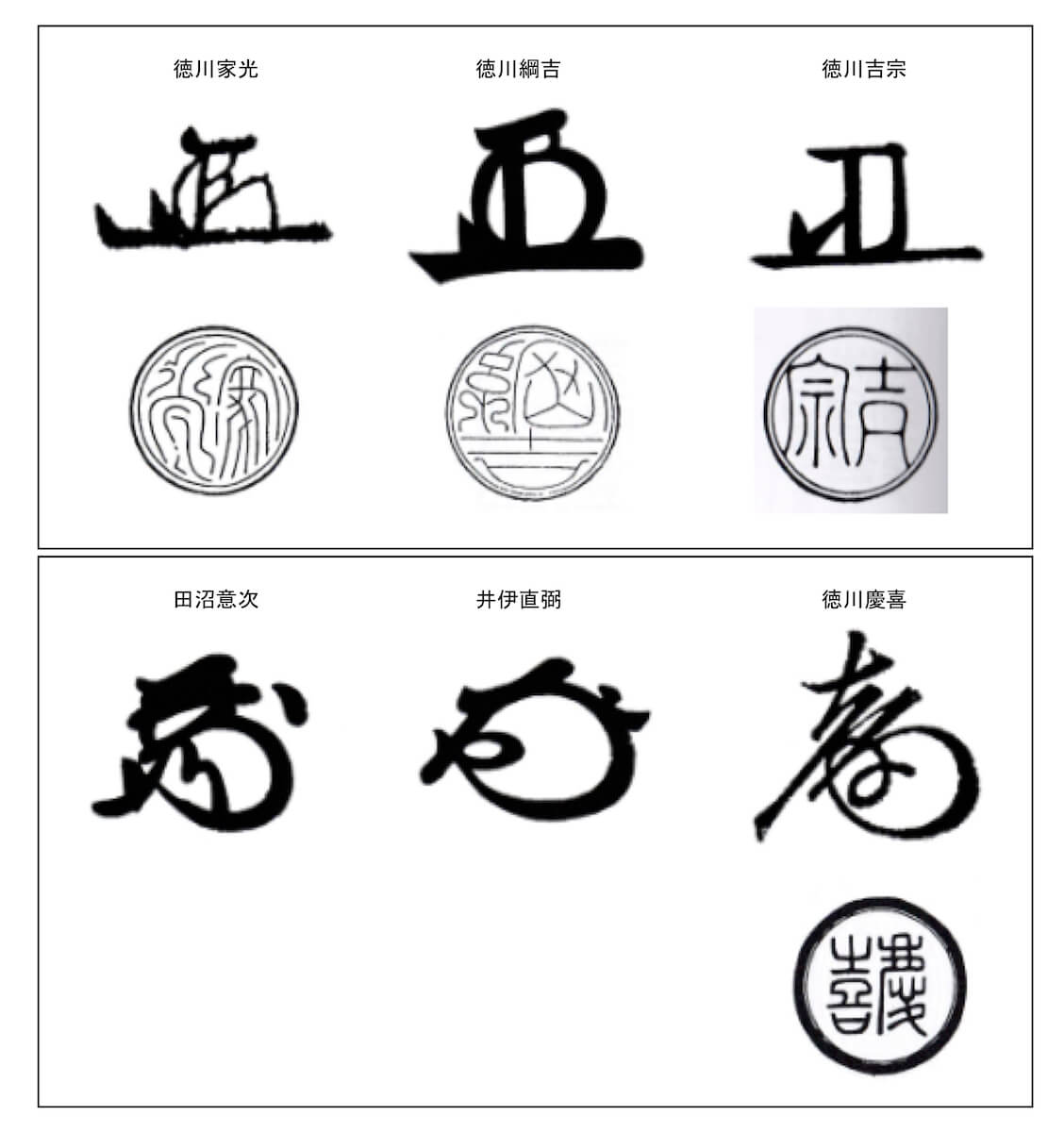

江戸時代になると、当然、武士たちは「家康流」に似せた花押を使いだす(ヤフオクの出品物で、江戸時代以前の古文書だとされているのに「家康流」の花押を据えたものがあったら、偽物の可能性が高いので要注意だということだ。逆も真なりで、売り主が何かよくわかっていない古文書を、筆者は家康文書と判断して市場価格より1桁安い値段で購入したことがある。徳川林政史研究所に鑑定してもらったら本物で貴重だというので、岡崎市美術博物館に寄託した)。

歴代将軍も「家康流」の花押を使っているのだが、圧倒的に実名のハンコ使用が多い。

もっとも当時の花押にはハンコが多かった。どういうことかというと、型を押してなぞったり、墨で塗ったりしていた花押が少なくなかったのだ。

なお江戸時代中期になると、「家康流」の花押に飽きてきたのか、お尻を丸める形の花押が増えてくる。

明治以後、ハンコ全盛時代へ

武家時代はハンコではなく花押を使っていたのだが、明治新政府は明治6(1873)年の太政官布告で、書類には花押ではなく実印を使えと通達した。

というわけで、書類にやたらハンコを押すようになったのは、明治時代以降なのだ。

法令のなかにはハンコを押せと具体的には書いていないにもかかわらず、規則や実例でハンコを押印するように指導している事例も少なくないという。曖昧な日本文化の象徴ともいえる。

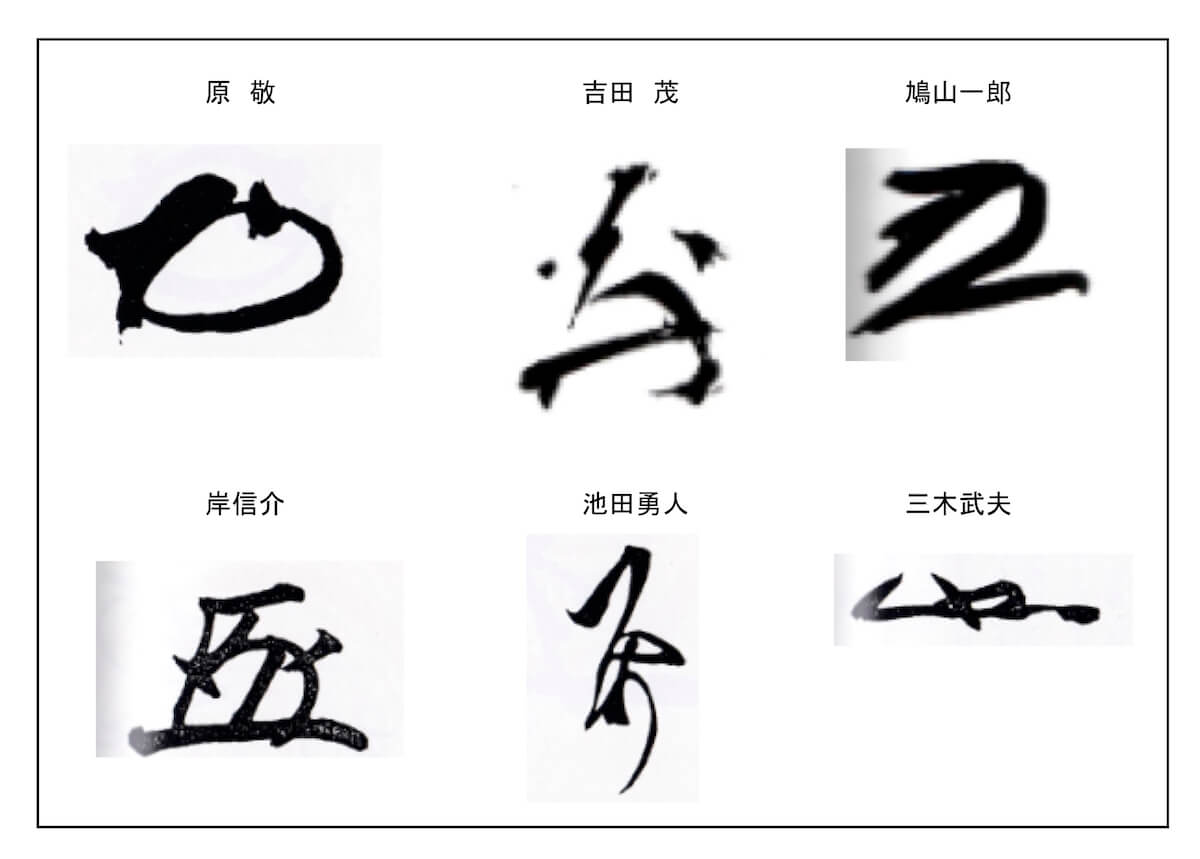

では、花押が消滅したかといえば、そうではない。内閣の閣議書類のサインには花押が使われているのだ(現在はどうかわからないが)。伊藤博文や山県有朋ならば、明治維新以前は武士だったから当たり前なのだが、戦後の吉田茂や岸信介、池田勇人なんかも花押を持っている。

1976年の雑誌記事によると「ある人が新しく大臣になると、内閣官房の方で、その大臣に、閣議書類にどんな署名とか花押を用いるかをたずねるのがしきたりであり、すでに、自分の花押をもっている人はいいとして、それでは花押を作りたいから誰かしかるべき人を世話してくれといわれると、内閣官房で、その斡旋をしているようである」(「歴史読本」昭和51年新年号)。ただ、武家時代の花押からすると、びっくりするくらい単線的、単純で、これならわざわざ花押にする意味がないんじゃないかと思ってしまうくらいの代物である。

花押ですら現代に存続しているので、ハンコ廃止になっても、趣味・文化としての印章はなくならないだろう。

(文=菊地浩之)