野口聡一さん、米クルードラゴンで3回目の宇宙へ…筑波大学、5Gでロケット打ち上げに前進

宇宙航空研究開発機構(JAXA)の宇宙飛行士、野口聡一さんが米国の宇宙ベンチャー、スペースX社が開発中の新型宇宙船「クルードラゴン」に搭乗して国際宇宙ステーション(ISS)に向かうことが決まりました。クルードラゴンは、2011年に退役した「スペースシャトル」以来の米国の有人宇宙船となります。野口さんにとっては3回目の宇宙滞在となります。

米国の宇宙開発とNASAの狙い

クルードラゴンの打ち上げに当たっては新型コロナウイルスの影響が心配されますが、現在の計画では、スペースX社の2段式ロケット「ファルコン9」を使用して本年5月中に初の有人試験打ち上げが実施され、その結果を受けて、8月頃に野口さんと米国の宇宙飛行士3人が搭乗した実機1号機「USCV-1」が打ち上げられる予定です。

クルードラゴンは最大7人乗りで、さらに貨物を搭載することができる全長8.1メートル、直径4メートルの機体です。米国には、スペースシャトルが当初の予定だった再利用可能なローコストの宇宙往還機という理想を実現できなかった過去があります。

それを受けて、米航空宇宙局(NASA)は、自身の責任で宇宙船の開発や運用を行う民間企業の顧客として、その宇宙船を使用するビジネスモデルの構築を進めていました。スペースX社のほかには、唯一ボーイング社が宇宙船「スターライナー」の開発を進めています。スターライナーは2019年12月の無人機によるISSへのドッキング試験に失敗してしまい、スペースX社に大幅に先行される形となりました。

5Gの電磁波でロケット打ち上げも可能に?

クルードラゴンを打ち上げるファルコン9は最大22トンの宇宙船を打ち上げることができますが、ロケット全体の重さは550トンもあり、その大部分は燃料の重さです。重い有人宇宙船を打ち上げるには大出力のエンジンが必要となり、必然的に燃料も大量に必要になる、そうするとその重い燃料を打ち上げるためにさらに燃料が必要になる……という悪循環に陥るのが、現在の燃料搭載型ロケットの回避しがたい問題点です。

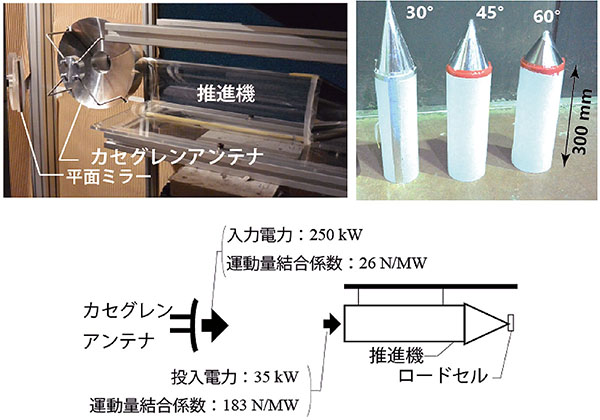

この問題点を解決するために、筑波大学は燃料を搭載せず、外部からエネルギーを無線給電してロケットを打ち上げる研究を進めています。このたび、5Gの周波数(28GHz)の電磁波を用いて電子レンジの約500倍の出力(250kW)を模型のロケットに照射し、ロケットの無線給電による推進に成功しました。

これまでの研究で、マイクロ波から推進力を得るメカニズムの解明や、エネルギー効率の良いロケットのデザインについて、さまざまなことが明らかになりつつあります。一方で、マイクロ波ロケットの実現に必要な、マイクロ波を地上からロケットエンジンに伝送する「ワイヤレス給電」については研究が始まったばかりです。

ワイヤレス給電の研究を進めるに当たっては、研究がうまくいっているか否かの指標として電力効率の計測が必須となりますが、これまでは大電力のマイクロ波を瞬時に計測する技術がなかったために、装置に改良を施しても、どの程度改良されたかを定量的に評価することが困難でした。

本研究では、筑波大学プラズマ研究センターが所有する500kW級ジャイロトロンでマイクロ波を生成し、直径20センチメートル、全長60センチメートルの円筒形のロケット模型に向けてマイクロ波を照射しました。その結果、ロケットの推力生成に成功すると共に、ワイヤレス給電効率を含めた総合推進効率の測定に成功しました。

今回の実験では、90センチメートルの距離の無線給電で推進機と送電アンテナ間の送受電効率は14%、システム全体のエネルギー効率は約6%であることがわかりました。

マイクロ波ロケットは、高度100kmまで加速できることが推定されています。このため、今後の研究では、時々刻々と姿勢や位置が変化するロケットに、いかに効率よくマイクロ波をワイヤレス給電できるかが大きな課題となります。

マイクロ波ロケットは地上の給電設備を何度も再利用でき、さらにロケットの構造を著しく簡素化することが可能ですので、この技術を開発することは日本のロケット産業の高コスト体質を劇的に改善するものと期待されます。現在はロシアのソユーズ一強状態にある有人宇宙飛行に米国や日本がどのように切り込んでいくのか、先端技術の開発競争が続いています。

(文=中西貴之/宇部興産株式会社 品質統括部)

【参考資料】

「Launch America」(NASA)

『ココが知りたかった!改正化審法対応の基礎』 化学物質や製品を扱う企業が避けて通れない道、それが「化審法の手続き」。担当になった者は先輩方からいろいろ教わるものの、なかなか難解でなんだかよくわからない……。かといって、わからないでは済まされないし……どうすればいいんだろう!? 本書は、化審法実務のエキスパートが、長年の経験から、実務上で躓きやすいポイントを徹底抽出。わかりにくい部分を、かみ砕いて解説しました。2019年改正にも対応済みなので、すぐに実務で活用していただけます。「化審法に関わるようになってしまった」「化審法に関わることになってしまいそう」そんな方々に必携の1冊です。